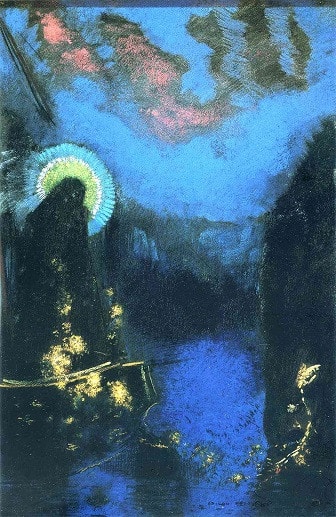

Arvo Pärt - My Heart's in the Highlands ポール・ゴーギャン Paul Gauguin(1848-1903) ゲッセマネの園で祈るキリスト

ポール・ゴーギャン Paul Gauguin(1848-1903) ゲッセマネの園で祈るキリスト

Christ in the Garden of Olives(1889)油彩 Oil 73 x 92cm Norton Museum of Art

いつからか

内なるハリガネムシに突き動かされ

水へ飛び込まねばとふらつく

カマドウマを見るように

シモンペトロがユダを見ている

水

搖らめく光

溢れ温かく爽やかな

この世に轉び出る前の

樂園

邑からの帰り道いつも途中まで

ついて來る男の独り言めいた囁きを

耳の奧でもう一度聴いている

ユダは後頭部から一方の目へ

昏く明るく巻き上がりながら

透り貫けてゆく痺れるような空漠に

身を潜らせ続け

己が接吻する相手がナザレの

イエスとして連行されるなら

他の誰かにすればよい

何をしてもしなくても

次次神神の怒りを買い

窶(やつ)れ果てた若者は最期の

日日潭(ふち)の縁に凭(もた)れ水底から

搖らめき昇り來る己が面影

を待ち侘びたと云う

小さな黄に搖れる影

囁き亙る仄かな馨

月に小暗き翳差し

憧れに根差した汞(みずがね)の

樹が恨みの實を滴らす

同じ顔が蒼白く歪み浮腫んで

冷え冷えと石畳の床に反射する

灯明りに血溜りが搖れ

蕩けゆく唇に觸れた細く長き悲鳴が

頽れゆく三半規管にいつまでも木霊する

汞の仄かに煌き滑る樹膚に映る顔

が鎖した瞼の底から浮び上がって來る

ように主の頬に映る己に接吻する

のは目覚めれば跡形もなく憶えておらぬ

夢の中今宵夢の外で

十二人の内の誰かにせねばならぬ

先刻より胡散臭げに睨め付け

己だけが主を理解し守つている積りの

独り善がりの石頭にすれば

主は哀れまれ奇蹟を起こされる

かも知れぬ

己がためには起こされぬ

ゆえ人がため起こされる

よう御膳立てすれば

皆平伏する奇蹟を起こされ

主の天下となる

やも知れぬ

Sting - Desert Rose フィンセント・ファン・ゴッホ Vincent van Gogh(1853-1890)

フィンセント・ファン・ゴッホ Vincent van Gogh(1853-1890)

ひまわり Sunflower London National Gallery

シモンペトロの眸の後ろでは未だ時折

かつてと似た怒りの炎が搖らめき

重なり合って漣のように

皴の寄った水面に散り敷き

指を浸すように伝い降りて來る葉影に

吸い上げられて主の眼差しの傍らで

不意に退いてゆく

何故眞實は主の下に集うのか

集うのみにて何故主を守らぬか

何故主は愚かさを正し悪を退けぬか

愚かさは何故主を慕うあまり悪と化し

傷つけ打ちのめさんとするか

何故主は埋もれた夢や忘れられた眞實

眠れる願いや涸れた望みを引き出し

薄日差す凍える心に置いたまま

それが力を振り絞り咲かんとするを

信じ微笑み見守り励ますか

咲けぬものが打ち萎れ斃れ伏す時

その掌の中で甦り咲き誇れる幻を

猶も信じ勞り愛でるのか

主の袖を鷲掴み

シモンペトロはもどかしく

千切れ落ちる言の葉を接ぐ

吾と衣を取り換え吾が坐る巖に

坐られてくだされ今すぐ

今宵曇った眼に主が吾に

吾が主に映るよう

疑い虞るればそれは形を得

牽き出されよう闇の奧から

奔流となり灌ぎ込む

闇を見つめる眼差しの奧から

反射し殖え視野を覆い

膨れ上がり払い除けんとすれば

血塗れになるその血はすべて

吾が血

その目は澄んで微笑んでいる

ように見え

底知れぬ哀しみに満ちている

シモンペトロの埃塗れの脂ぎった頭巾を被り

シモンペトロの擦り切れ経たった草履を履き

シモンペトロの坐るごつごつした岩の傍らで

主は待っていた

赦し救うため

遙か昔や遠い未來の

見たことも聞いたことも會うことも

なき連綿と続く数限りなき人人を見晴かす

その目が闇の中近づくユダの目と耳と咽を貫き

明明と燃やす

木木を隔てる空隙だけが燃え

汞の鏡張りの木が炎に包まれ姿を顕す

誰にも見られず

己さえそこに在ると知らなかった

鏡張りの木が

光速で広がり進む主の眼差しの縁より浮び上がる

絶対零度の全てを止める焱に燃え

縺れ躓き倒れかかると

ユダは抱き止められた

虞るるな

相応しきときところ

全き眞の形で願いは叶う

命の限り担い支え命盡きても支え続けん

主の清らな頭巾を被り

主の小さな草履を履き

主が独り 張り裂ける胸を励ましながら歩んだ園の

誰にも聴こえぬ神の言の葉が戦ぐ木の間で

主の馨に慄き開き切ったシモンペトロの瞳孔に

ユダが頽れ主に支えられるのがぼんやり映った

霧に鎖された鍵穴から己の内を看るように

シモンペトロは赤黒く暗転する霧に額から突込む

節くれ立った手で引き攣り泳ぐように目の奧の霧を掻き毟り

払い除け主の御手からユダを削ぎ落さんと

轉がる巖のように走り

背後から從者の劍を抜き放ち

驚く從者の耳をシモンペトロは削ぎ落した

その耳が聴いたかも知れぬ

主の赦しを追い散らし飛び立たせようと

相応しき地へこの世にはなき空の彼方へ

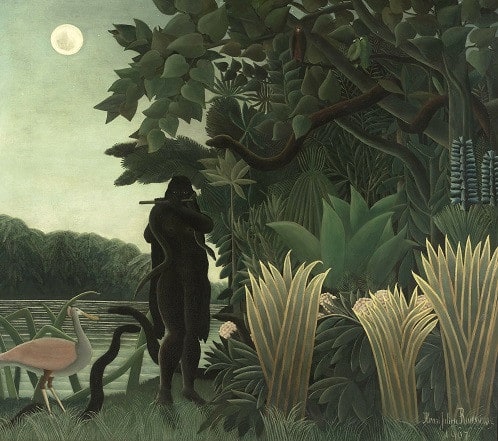

KONGOS - Traveling on エル・グレコ El Greco(1541-1614)ゲッセマネの園で祈るキリスト

エル・グレコ El Greco(1541-1614)ゲッセマネの園で祈るキリスト

The Agony in the Garden 油彩画 Oil Toledo Museum of Art

目を鎖し立ち盡し

主の言われしまま三度

シモンペトロは主を知らぬと呟く

鷄が時をつくる前蒼き静寂の裡

吾は知らず吾は居らぬ居らぬ吾の

裡に御座す主を知らずいまここに

居るは主を裡に護る名無き抜け殻

主の命の炎だけを映し宿し

その温もりに涕し融け消ゆる

一足ごとに踏むと沈む

霜柱で出來た人が融けながら

二人に別れ夢の中のようにふらつき

互いに遠ざかるシモンとペトロの

透き通った影が棚引きながら

煙のように裂けて落された耳の形に蟠(わだかま)り

葉擦れと羽搏きの入り交じる

幽き音が木霊しつつ零れ出てゆく

全き空を明明と照らし出す閃く命の火

耀ける向日葵の日輪の黄金色

六価クロムに鼻から脳を灼き盡され

焼け野原に削ぎ落された耳だけが赦しを聴き

命の火は吸い出され灌がれて

燃え続けいつしか褪せゆく花びら一ひら一ひらの裡

Black - Wonderful Life 首を吊るユダ(ロマネスク時代)サン・ラザール大聖堂(オートン フランス)

首を吊るユダ(ロマネスク時代)サン・ラザール大聖堂(オートン フランス)

Judas hangs himself La cathédrale Saint-Lazare, Autun

眩く耀く谷を埋め盡くす向日葵

何處より來たりしか

背を向け歩み去り続けた己に

額から減り込んで想わず目を開くと

見たこともなき向日葵の花が

全天を覆う光の重く沈んで來る漲る焱を振り仰ぎ

六価クロムが音もなく果てしなく降り注ぎ

五感を抉りその澪で暗黒の哀しみの滴を沈ませる

何處までも落ち込む滴は光速の孔となり

命を無の彼方へと進め退ける

昏き紫の闇が大気を吸い上げ灰の匂いが漂う

昏いので見えぬ黄の花がどす黒く立ち枯れている

全てが独りの息を吸うことも吐くことも出來なくなった

項垂れた姿からフィボナッチの螺旋を巻き

死の谿を埋め尽くす灼熱のようでも極寒のようでもある

内から灼け焦げ干からびた虞と憎しみ

渇き涸れ枯れ果ててなお

花開かんと永劫の深き潭より首を擡(もた)げる

ユダの木

刺客たちがもうやって來る

敵からか味方からか

過去からか未來からか

怒りからか後悔からか

外からか内からか

两方から四方八方から

鏡張りの中心から空漠の果てから

全ての死角から

いつからか

遙か昔からそこに在る

絞め殺しの木

中心に聳え立っていた

大樹の幹の形の空洞を

いつまでも撫で摩り

吾身と抱き締め

つま先立ち浮き上がり裏返り

どこまでも

似て非なる姿を接ぎ矧ぎ仁王立ち

虞るるなと主は云われた

遙か昔

星星が舞ひ神が人に近くあらせられし時

人の心に果てしなき虞れと

神を真似ればいつしか神となり

人を虞れさせんとする憧れが芽生えた

神の力を以て世界を変え命を弄び

愚かな人人のためと称し

力を奮い人を制し支配せんとすれば

持ち堪えられず頽れ毀れ滅ぶ

主を神と人との子と信じ

神の心を想い人の力を盡し

持てるものを分ち互いに尊び助け

生きる

なら最期の時に顕れる内なる扉の

鍵となり死に瀕した手の中に

ユダは顕れその胸には燃え尽き

破れた心臓の形の鍵穴が開くかも知れぬ

自ら鍵差し回される度抉られながら闇となり

閾となり人として盡くされた全き命が

赦され変容するのを支える

いつかすべての命は変容し

鍵は鍵穴に差し回されたまま

人は生れ人は死に

失われし己を探して

足下に引き摺り踏み拉くのを已め

傷だらけの己を清め弔い

背中合せの己の半身と再び向い合い

一つに重なり眠る日が來るかも知れぬ

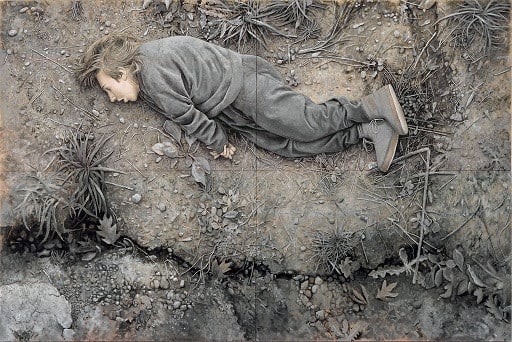

Levon Minassian - Bab'aziz Salvador Dalí Les atavismes du crépuscule (Phénomène obsessif) サルバドール・ダリ

Salvador Dalí Les atavismes du crépuscule (Phénomène obsessif) サルバドール・ダリ

D'après "L'Angélus" de Millet ca. 1933 Oil on wood 13.8×17.9cm Kunstmuseum Bern

ミレー《晩鐘》の悲劇的神話 (パラノイア的=批判的解釈) 1933頃 板・油彩 ベルン美術館

それは闘牛みたいな繪

殺された牛が二頭刺さったままの槍から

血を滴らせながら斃れた闘牛士の

小さな遺骸を悼んでいる

のではなくミレーの「晩鐘」で

項垂れた男女二人は埋葬したばかりの

死んだ赤ん坊を悼んでいる

とダリは想い描いた

ミレーの繪をX線で見ると二人の間の地面に

赤子の亡骸のように見えるものが描かれていて

上から土を掛ける如く地面が描かれ

塗り潰されているとダリは云う

男の頭から荷車に積んだ壜と袋が

血の流れる鍵になり虚空に棚引く

女の背に荷車の舵棒のように

その鍵の彷徨へる先端が刺さり

首を垂れ女は男の胸に空いた

鍵孔へ失われた子を戻さんとして叶はぬ

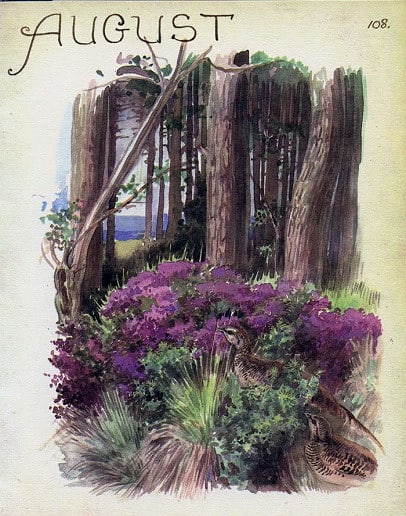

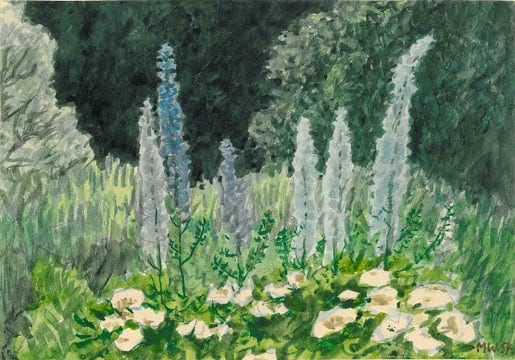

ASMR - Rainy Sound & Solfeggio 528Hz Csalogány(Luscinia megarhyncos) HAYASHI-NO-KO - ハリエンジュ

HAYASHI-NO-KO - ハリエンジュ

日差しが翳り花の影に一瞬

俯いた顔が廻って消える

永遠が一瞬に繰り返される

春の間亡き人を憶い甦らせる冬が來て

落ちゆく葉の下で鎖された水鏡の縁へ

顔を出す古き虞れと哀しみの聲なき木霊

くっきりと晴れやかに心から望めば

羊歯の葉がゆっくりと解けて蜥蜴になり

轉がる鍵穴になり鍵となって歩み入り

命から命を開く

虞れいきり立つ心が恕されて涕に融け

羽搏き昏き大地を覆い曉に和し歌うまで

待っている

ASMR - Binaural Sound Lhasa de Sela - Con Toda Palabra HAYASHI-NO-KO シダ

HAYASHI-NO-KO シダ

M.C.エッシャー Escher House of Stairs リトグラフ Lithograph Novembre 1951年11月

月明り 銀色に木が搖れる

木霊が息をのむように闇に吸い込まれ

痕が搖蕩(たゆた)う

オリーヴの園の闇に彷徨(さまよ)う視線の

仄かな明るさが満ち退く

御身を吾身に吾身を御身に

自らを吹き消し見失ったすべてを越え

曉へ回帰する闇の閾から滑り落ち

水孔から滴りユダとシモンペトロの涕が

凍って銀河を果てしなく遠ざかる

失われし永劫の道を帰るため

ユダの木が暗黒の道を点点と照らす

内側に人けなき空漠を抱えた鏡張りの幹が

燃えながら六価クロムの雨を涕する内から

燃えながら神の言の葉を聴かんと闇に沈んだ

黄の耳の花を咲かせているユダの木

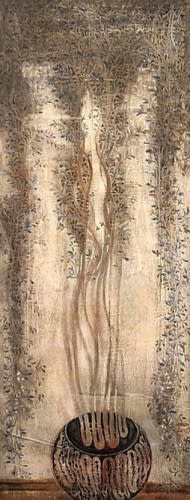

Potseluy Judah Merab Abramishvili მერაბ აბრამიშვილი(1957-2006)

Potseluy Judah Merab Abramishvili მერაბ აბრამიშვილი(1957-2006)

ユダの接吻 メラブ・アブラミシュヴィリ(16 March 1957 – 22 June 2006)