(坤 より つづく) Verdi - Requiem

七つの喇叭を吹く七人の天使たちと香炉を持つ天使 バンベルク黙示録 11C

Bamberg Apocalypse The seven angels with trumpets, & the angel with a censer

長月は いづこへ

高空 遠のく 石畳 雲

口笛 かすかに木霊す 耳の奥

長雨 やみて ただ 筆 転がり

眸は翳り 内へと沈む しづけさの中

映画 で 弟が あの 序曲 を 口誦むとき

曲の出だしで 三度づつ二回 吹き鳴らされる喇叭が

心の裡に聴こえているのか

ジョヴァンニ 福音書記者 聖ヨハネ の 黙示録 で

この世で もっとも小さき者が解く という

七つの封印の 最後の一つが 解かれたとき

喇叭 を携え 七人の天使たちが

一人一回 七たび 吹き鳴らす

最後の一回が 吹き鳴らされれば この世は終わる

もっとも小さき者とは すべての人の裡に ひとりづつ居て

その人との つながりを失うたび

テロメアの封印は 解かれゆく としたら

すべてが解かれたとき その人は居なくなり

その小さき宇宙は 自らの事象の地平面を越え

その人を追い その不在へ呑み込まれ

序曲 では その後すぐに また三度づつ二回

合せて六回 吹き鳴らされるも 最後の一回は無く

疾風怒濤が 弦で波頭を巻きつつ 押し寄せ

弟が寂しげに 楽しげに口誦むのは そこからだ

エル・グレコ El Greco 福音書記者 聖ヨハネ Saint John the Evangelist c.1605頃

油彩・カンヴァス Oil on canvas 99.7×78cm プラド美術館 Museo Nacional del Prado

仄昏き隙間に 砕けし心は潜む

途切れし乾と坤とが 再び つながるまで

埃に塗れた窓ガラスに映る光 風 雨が

撚り合わされ インカの吊り橋のように 漂う

雲と雨の石畳が 風の山を捲き昇りゆく

光が たなびく橋を持し 走りゆく

隙間を埋め 橋を放さぬよう 大地と風の山々に

数多の心の欠片が埋もれたまま 空と橋とを映している

青く澄み渡った空にかかる 雨と光と風の橋を

ダリ と ディズニー が コラボした アニメ も

デスティーノ (運命) という

記憶を失くした レオノーラ と アルバーロ の

夢の中での 再会のようにも

惹かれ合い 結ばれ得ぬ 男女の

奇妙な 後日譚のようにも 見える

メキシコの作曲家 アルマンド・ドミンゲス の 歌 を

メキシコの歌姫 ドーラ・ルース が 英語で歌う

憶えておらぬ あるいは いまだ めぐり逢えぬ

愛する人ではなく 運命に Destino と

母国語で呼びかけ 夢の中から運命が

愛する人の姿で あらわれ來り 二人は一つになると

Now I can smile and say, Destino, my heart was sad and lonely,

in knowing that you only could bring my love to me,

Destino, this heart of mine is thrilled now,

my empty arms are filled now, as they were meant to be

for you came along out of a dream I recall,

yes, you came along to answer my call,

I know now that you are my Destino,

we'll be as one for we know our destiny of love

いまは 微笑みながら言える Destino 私の心は かなしく さみしかった

愛する人を 私のもとへ連れて來られるのは あなただけと知りつつ

Destino 私の この心は いま おののく

空っぽの私の腕は いま満たされゆく そのために この腕は あったのだから

なぜなら あなたは 私の呼び覺ました 夢の中から あらわれるから

そう 私の呼びかけに答えるため あなたは やって來る

私は もう知っている あなたが私の運命(の人)だと Destino

私たちは一つになる 私たちは 私たちの愛の さだめを知っているから

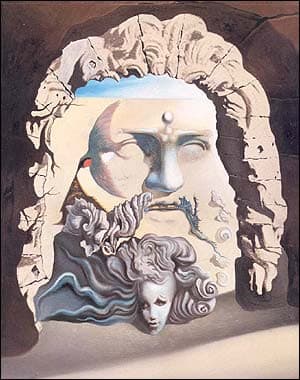

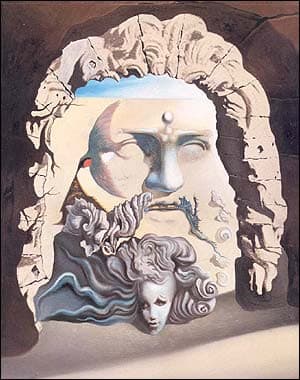

Destino の 最後の画面に あらわれる 古代ギリシア彫刻のような顔は

オトリーコリ の ゼウス だという

顎の下に かすかに蒼く のたうつ髪の 歪んだ女性の顔があって

メドゥーサ のようでもある

ゼウス の兄 海と地震の神 ポセイドーン は 美女メドゥーサを愛したが

女神 アテーナー の神殿で密会したため アテーナー の逆鱗に触れ

メドゥーサは 化け物にされたという 抗議した 姉妹もろとも

だが本来は 遙か昔 宝石のように かがやく眼を持ち

見たものを石に変える 大地の女神で 古き海神とは夫婦だった

メドゥーサが見たから 大地が出來た のかも知れぬ

太古の海だけの星に 波間を漂う かがやく眼が

そそり立ち 波立つ海を 山脈へ

穏やかな 鏡の海面を 平野へ

ゆっくりと 永劫の瞬間を貫く 眼差しを廻らし

ペイディアスは知っていたのか 後代のコピーでさえ 眸は

日差しや火明りの角度や ゆらめきに翳なし いまにも結ばれようとし

右眼尻には ダリのポセイドーン=ゼウスと同じ 罅が入る

アテーナーは また 晴れた空 アイトラー という名の

王女の夢にあらわれ アテーナイ王のもとへ行かせた

その同じ夜の裡に また ある島へと呼び出し

ポセイドーンの 子を宿させた その子が

アテーナイの王子となり ミーノータウロス を斃す テーセウス

台風も その目を 幾重にも

太く長く 叢雲が のたうち 渦巻く

marc2bolanti - 相州磯浪裏夜明けや黄昏 曇天の海で

marc2bolanti - 相州磯浪裏夜明けや黄昏 曇天の海で

この色に塗られた船は 忽ち 視界から消える という

先の大戦中 駆逐艦に この色を塗布した 艦隊を率いた

英海軍元帥 マウントバッテン伯 に因む 淡きモーヴ色を纏い

黄昏の 中空に浮かぶ いと高き 三角波 不二の

胸元より伸びる 引き留めようとする腕 押しとどめる腕 縺れ

去り行く 蓬髪

逆髪の女神の 藤 房なす後ろ髪 曳く 不二の

手の裡 髪も帯も解け消え 手も消えて

荒海 碧く逆巻き 飛沫踊る

ダリのポセイドーン=ゼウスの額は

砂漠の地平に うっすら雲たなびく青空

その右目尻から ツバメ が メドゥーサ のような顔の うずくまる

昏い裂け目の端を 咥える

歌わぬ鳥 ツバメ は 小夜啼鳥 と 姉妹で

ともに人間だった頃 妹は 姉の夫たる 王 に

手籠めにされ それを喋れぬよう 舌を抜かれ

森の中に囲われていたが 妹の織物で

事情を知った姉は 妹を探し出し 解き放ち

王との間に生れていた わが子の命を絶ち

王の食事として供し その体内に返上

忌まわしき悲劇を すべて告げ 逃れゆく際

追う王もろとも 三者は鳥に変身した

呪われし王は ヤツガシラ に

姉妹は 小夜啼鳥 と ツバメに

swallow は 吞み下す

ツバメは 言葉を 歌を 運命を嚥下する

nightingale は 夜更け ひっそりと彷徨い 嘆き 隠れ啼く

哀しきアテーナイ王の娘たちは ミーノータウロスを殺す

テーセウスの 血のつながらぬ祖先に当たる

メデューサ同様 阿修羅 も 古くは アスラ といい

アフラ・マズダー と 表裏一体を なす ミスラ を はじめとする

古の正義の神で 約束と友愛を あらわし

数多の目と耳で あらゆる出來事を見聞き

世界の調和を図り 均衡を守った

新たな神の擡頭により 眷属に地位を落し

大いなる古の力を秘め 沈黙を守る

ダリの運命の夢の門に あらわれる顔の

額から鼻にかけ ひざまづく かつて運命 (の恋人) を

探し求める 女主人公だった その顔は

もはや失われ 蒼白い鏡のように虚ろになり

あてどなき視線を とらえ映し出す

ゼウスの額より 独り生まれ出で ポセイドーンの夢に忍び込む

処女神アテーナーも 密かに嘆いただろうか

その夢に彷徨う 晴れた空という名の乙女とともに

額の深奥 晴れた空の下

沙漠に住まう顔なき乙女を めぐる

風景の中の男神の顔は

歌わぬ鳥 ツバメの

吞み下した メドゥーサの苦しみを

髭に忍ばせるポセイドーンであり ゼウスなのか

人の姿を借り 夢の門を潜り 人の世を訪う

自らの不死ゆえに 死すべき人間を愛し

その運命を翻弄して已まぬ

直情にして 多情な 内なる兄弟神なのか

映画 「ローマに消えた男」 で 会議の後 弟と ともに

乗り込んだ車中 秘書は 先刻 聴いた詩句の

残響する後半を 暗唱しようとする

E, la mia, questa figura di spalle, si ne va nella nebbia.

前半と入り交じり 雨を 霧と言ってしまうので 弟は 「雨だよ」 と

「詩ですか」 と訊かれ 「俳句だよ」 と

イタリア語は ヴィヴァルディ のように 華やかに淀みなく流れ

俳句は その隙間を息のように漂う

この後半の句は 山頭火 の うしろすがたの しぐれてゆくか

ではないか と ここで 教えてもらった まさしく そうだ

ときは春 淡霧は 名もなき山を包む

わが姿なりや 背を向け 雨に去りゆくは

E' primavera, sottili veli di nebbia circondano anche la montagna senza nome.

E, la mia, questa figura di spalle, si ne va nella pioggia.

春なれや 名もなき山の 薄霞

うしろすがたの しぐれてゆくか

五七五 七七となり 短歌となった

春と冬の季語が入り交じるが 隣り合った二つの季節は

入れ代わり 立ち代わりする

出だしと終わりが 軽い問いかけとなり

イタリア語では それらは一つになって

景中の後ろ姿が 自らであることを問うのみとなる

春が訪れ いずこの地も 野山は薄霞に包まれている

その蔭で 冬は独り 自らの最後の時雨を背に まといつつ去りゆく

冬こそが 春の訪れを準備し 大地を打ち払い清め

諦めと幻滅を剥ぎ取り 希望に奮い立たせたのに

そのすべてが かなった祝祭の裡に

忘れ去られ 独り去りゆく

菱田 春草 時頼

菱田 春草 時頼

春草の絵は 山頭火 二十歳 春草 二十八歳の頃

山頭火の句は 春草が 三十七歳で没してから後 二十年を経た

昭和六年十二月三十一日の 山頭火の日記 末尾に記された 十三句中の一句

遙かに遠く 通じ合う

画題は 時頼 とあるが 北条 ではなく 斎藤 だろうか

斎藤 時頼 に因む 高山 樗牛 の 「滝口入道」 が 当時 書かれ

春草 は 観山 との 双福に 横笛の絵を 遺している

それぞれの物語は つぎのようなものだ

源氏の執権 北条 時頼 は引退後 諸国を遊行したという その伝説に因む能

鉢の木

大雪の夕暮れ 旅僧が一夜の宿を乞うた あばら家で

落ちぶれ果てた主は 囲炉裏の薪も尽き ありし日の想い出の

三鉢の盆栽 松 梅 桜を火に くべ それでも いざ鎌倉 となれば

破れ鎧に薙刀負い 痩馬に跨り きっと馳せ参ずると

年明けて春 時ならぬ召集の触れに 駆けつけた老侍を 諸侯の嘲笑う中

時頼 は 「あの雪の夜の心尽しのもてなしと 言葉に違わず馳せ参じたこと

眞に天晴」 と勞い 失いし領地を返すとともに 鉢の木に因む

加賀 梅田庄 越中 桜井庄 上野 松井田庄を与う

老侍は謹みて受け 晴々と帰りゆく

平家物語 Bach - Mass in B minor Agnus Dei (Alfred Deller)

平家全盛の時代 清盛の花見の宴 子息 重盛に付き従う

滝口武者 斎藤 時頼 は 主の妹君 建礼門院に仕える 横笛の

舞の美しさ 見事さに見惚れ 文を送り相愛となるも

身分違いと許されず 出家 滝口入道 として

横笛への想いを断ち切るため 嵯峨の院で修行に入る

時頼を探し 尋ね歩く横笛は ある日暮れ時

時頼の念誦の声を 耳にする

会うは修行の妨げと 横笛を帰した時頼は

女人禁制の高野山へ居を移す

横笛は病に伏せ 亡くなり

時頼は修行に励み 高野聖となった

出家した若き 斎藤 時頼 が独り 嵯峨へと向かう姿は

旅僧に身を窶し 大雪に行き暮れた 北条 時頼 に重なる

大病ののち 三十歳で隠居 三十六歳で亡くなる

源氏の執権 北条 時頼 の生れる 四十三年前 斎藤 時頼 は

紀州 勝浦で 主君 平 重盛の子 維盛の 入水に立ち会う

尋ね歩いた 斎藤 時頼 の 庵の外に佇む 横笛の姿と

対で描かれた主題に 盲目の琵琶の名手 蝉丸 の

演奏を聴かむと 逢坂の関の 蝉丸の庵の外に佇む

源 博雅 を描いたものがある

十世紀を生きた 源 博雅 は管楽の名手

琵琶の名手 蝉丸 は 逢坂の関に庵を結び 往来の人を詠んだ和歌で知られる

これやこの 行くも帰るも 別れつつ

知るも知らぬも あふさかの関 (蝉丸 後撰 1089)

能 では 捨てられた盲目の皇子で 琵琶の名手 蝉丸が

琵琶を奏でていると その音に惹かれ

入ってきた姉 逆髪と再会するも

同じく捨てられ さ迷い歩く逆髪は しばし

正気を取り戻し 昔を懐かしみ いまを嘆いた末

再び彷徨い出でゆき 姉弟 今生の別れとなる

他方 今昔物語の蝉丸伝説(巻 第二十四 第二十三話) では

博雅は 音楽の道を非常に好み 逢坂の関に居るという 盲目の琵琶の名手の

弾奏を聴きたい と 居ても立ても居られぬ想いに駆られていた

「なんとしても この盲目の琵琶弾きに会おう と深く心に願いしが

あの者の命も いつまで もつか わからず 私とて命は明日も知れぬ

琵琶には流泉・啄木という曲があるが 世に絶えてしまった秘曲

ただ あの盲目の奏者のみが知る いかにしても聴きたい」

心に決め 夜 逢坂の関に行ったが 蝉丸が その曲を弾くことはなかった

その後 三年の間 夜な夜な庵のほとりへ行っては

今か今かと立ち聴きしたが 一向に弾く気配が無い

三年目の八月十五日 月朧に霞み 風やや強く吹く夜

博雅は 「ああ 今宵は 興も乗ろうか 今夜こそ 流泉・啄木を弾くだろう」

と想い 出かけて行って 立ち聴きすると 蝉丸は 琵琶を かき鳴らし

感興ありげな様子で 独り呟いて言うことに

「ああ 興のある夜だ 私以外に数奇者が 世に居らぬものか

今宵 芸道を心得た人が訪ねて来たら 物語しようものを」

博雅は これを聴き 声に出し 「王城にある 博雅という者が ここに居る」

と言った 「さように申されるのは どなたで いらっしゃる」

「私は しかじかの者 管弦の道を好む余り この三年間

庵のほとりに通っていたが 幸い 今宵 そなたに会うことができた」

蝉丸は これを聞いて喜び 博雅も喜色を浮かべ

庵の内へ入ると うちとけて語り合った

「流泉・啄木の奏法を聴きたい」 と博雅が言うと

「亡き親王は かように お弾きになった」と 蝉丸は奏法を博雅に伝え

博雅は琵琶を携えて來なかったため ただ口伝によって これを習った

博雅は大いに満足し 暁に帰って行った

話者は つぎのように結ぶ

諸諸の道は かように ひたすら好むべきもの

いまの世は そうでない ゆえに この末代 諸道に達者が少ない

なんと哀れなことか

鉢の木の老侍と 蝉丸は 秘めたる想いを全うしつつ

時代より隠れ 淡淡と独り生き長らえてきた者が

想いを託すべき相手に見出され 伝え報われ 別れる

一方 横笛と滝口入道は 相想い合う二人のうち

一人は 相手への想いを断ち切ることで 時代を生き長らえようとし

断ち切られた一人は かなしみのあまり命を失い

残り遺された者のみ生き 別れる

深く溢れるままに 難儀せる身近な人を勞り助け

歌や樂の音に託し 高く遠く放てば

いつか通じ合い ともに生きつづけられる

再び相見ることは なくとも

顔に当たる雨が 失われた細かい産毛のように やんできた

目を開けると

雲の泡立ち 千切れ去り 流れゆく空に月が昇る

昏い山の裂け目から

月の光は 白く眩く 瀧と流れ落ち

眠りの森の奥深く レンゲショウマ や

ホトトギス が歌を灯し 夜雨を聴き きらめいている

いつも歌ってくれた 何度でも

揺籃のうた

揺籃のうたを カナリヤが歌うよ

ねんねこ ねんねこ ねんねこよ

揺籃のうえに 枇杷(びわ)の実が揺れるよ

ねんねこ ねんねこ ねんねこよ

揺籃のつなを 木ねずみが揺するよ

ねんねこ ねんねこ ねんねこよ

揺籃のゆめに 黄色い月がかかるよ

ねんねこ ねんねこ ねんねこよ

(北原 白秋 作詞 草川 信 作曲)

サンコウチョウ の 目のまわりと嘴が青いのは なぜだろう

闇夜に青空が包まれているからか

銀河が宇宙を旅するのを見ているからか アルゴス の目の中から

どこか遠く 近い狭間から

雨粒の滴る熱帯雨林の ウタミソサザイ の 呼び聲 が混じる

ウタミソサザイ が 啼く前 翳のように聴こえる 喉鳴りに

白く灯る花のまわりの 薄暗がりが深まり ゆらめく

なにかが あらわれそうになる 月日星 來い來い 翼拡げ

一足一翼の兄弟が支え合って 夢の波間を低く 飛んで來る

かがやきと響き 滴を ちりばめた風 息吹き 翳と雨

年古りた鳳凰がなるという 鸞 は ケツァール に似ているらしい

深紅の腹部を指先のように覆う 翠の翼と長い尾をもつ鳥 ケツァール

火 水 土 (大地) 大気 (風) 四大元素を司り

太陽から炎や音楽を人類に分け与えた神 ククルカン ケツァールコアトル 羽もつ蛇

Facundus Beatus f°145 The elect and the angels restraining the winds

ベアト ヨハネ黙示録 解説書 第145葉 選ばれし者と天使たちが風を捉える

羽もつ蛇とは光のことだろうか

時を作り 時を波立たせ 記憶を沈め 水面下に浮ばせつつ進む

止まることを知らぬ波動

光が移動するとき 空間が出來る

光はとても早く 速く広がって ずっと移動しているから

未来も過去も いま そこにある

光を映し 光に映し出された記憶の重なりから

目覚めたものが立ち昇るとき 離れ拡がってゆく過去と未来が

新たな旅の軌跡の そこかしこで結ばれ つながってゆく

イーカロス と ミーノータウロス 羽をまとった弟と 角と尾の生えた兄

つながり合ったまま 遠ざかり ひきのばされてゆく 羽もつ蛇となり

天使の九階級 のうち 最上とされ もっとも神の近くに居る 熾天使 は

三対六枚の翼を持ち 二つで頭を 二つで体を隠し 残り二つの翼で羽搏く

神への愛と情熱で身が燃えている

『民数記』 に出てくる 燃える蛇たち ネハシム-セラフィムは

火のごとき 空を飛ぶ蛇の姿だという

セラフィムの起源は セラピムと呼ばれる

メソポタミア地方 カルデア神話に登場する 稲妻の精

六枚の翼を持つ 蛇の姿をして 炎のように飛んだといわれる

後に ユダヤ教に 天使として取り入れられた (Wikipedia 熾天使)

メドゥーサ

ボッスのパトモス島の福音書記者聖ヨハネ の裏面 周囲には

暗闇に花咲く深海めいたところに翼のある魚がいて その中の二尾は

プテロダクティルス のようでもあり

表の画面右下に居る 不思議な姿にも通ずる

折れ曲がった羽が ふいに広げられると 大地に躄り拉がれた身体は

浮き上がり 滑空し 大気の逆様の瀧を 一気に登る

真空とは なにもない空っぽの空間ではなく

粒子と反粒子のペアが生成消滅を繰り返している動的な場 と考えられているそうだ

質量獲得メカニズムのポイントは

ヒッグス粒子が弱い力の 「弱荷」 を持って空間を満たし ヒッグス場となっていること

それによって 質量を獲得する粒子は ヒッグス場と 「弱荷」 を 遣り取りしながら

高速微細振動 (Zitterbewegung) するということ

Zitterbewegung により粒子は ジグザグ運動をする = まっすぐ進めない =

運動が妨げられている ように見える = 質量を持つ ように見える

電子もヒッグス機構により質量を獲得する その Zitterbewegung も

先頃 実験で観測された という

深く惜しみない愛と正義に 静かに ましくらに いちしろく燃え

夏が独り 裸足で夜更けの海辺を歩み去り

その足跡が 輪を描いて途切れ 取って返したように

穏やかな涼しき眼をし わずかに年老いた秋が

夏の居ぬ部屋に 手持無沙汰で居たからといって

同じ魂の別な姿でないと なぜ言えよう

わづかのみ 明る木膚(こはだ)の さるすべり

夜は深うして 笑ひけらしも (北原 白秋 白南風) 舟が 月の注ぐ大海にゆれ 少しづつ近づいて來る

舟が 月の注ぐ大海にゆれ 少しづつ近づいて來る

そうではなく 逆さなのだろうか

鏡岩 のようなところへ とじ込められていて

内側が無重力のようで すぐ逆様になってしまい

峠越しに霞む 海原に浮かぶ舟が 大空を飛ぶ龍のようにも見える

それは 遙か彼方から 近づいてきたようなのに もういま目の前にあり

もやもやと ゆらめいて 映像か とも想われるのに

その舟のような龍は 同じ一対の人影を乗せ

岩の内へ顔を覗かせ 一気に中へ入ってくる

静かだ そこは外に面した壁一面が鏡で

舟が來て 天地が別れ 落ち着き 地面に降り立つと

舟はなく だれも居ない

そこは鏡の裏側なのに 向う側にも自分が居て

泣いているか 笑っている 全身本のような楽器で

目をとじた顔のついた 紙の頁で

遠い響きに そよいでいる

母の唄ってくれた子守歌のような

曲の切れ端が鏡を過り こちら側に來た

彼方から間近をかすめ 水と大気の狭間を滑り

振り返ると鏡はなく そこは寒々とした海辺で

日は見えぬまま 雲の後ろで暮れかけている

だれかが走っている

トレド風景 View of Toledo 油彩・カンヴァス Oil on canvas 121.3 × 108.6 cm

c.1599-1600 年頃 New York メトロポリタン美術館 Metropolitan Museum of Art

さすらいの狩人 ニムロド アッシリアの王

その名はヘブライ語で 「我々は反逆する」

複数なのだ

裸足の指の間に湿った砂が詰まって心地よい

行き いつか帰り 迎えに來てくれるだろうか

道すがら話してくれるだろうか 見た景色 聴いた音色

憎しみも争いもなく 出逢いと別れだけが数多ある 遙かな旅

翠の言の葉に幾重にも包まれ

数多の生命で出來た 碧くかがやく

透き通った玉を掌にのせ そっとゆらしながら

胸の底から千丈の一つづきの ゆらめく道が

ぐいと曳き上げられ 雨雲の中 指から砂がまろび落ちゆく

名も知らぬ海を飛び 名もなき山を越え 忘れ川を渉り

見えぬ手を取り合い かすかに唱いながら 聴こえぬ聲に耳を澄ませ

どこまでも探し求め

なにかと すれ違った

光が ほどけてゆく

流れ星と絡まるように 翔ぶ龍

原子核崩壊が きらめき流れるように 鱗を走り抜け

メドゥーサ あなたの目を見た アルゴスの目たちが

星になる

あなたの目に 炎と海と石の大地に 生命の宿るのが

映る

独り微笑み 涙がきらめき 渦巻く髪を伝い流れる

あなたは また墜ちてゆく 見知らぬ 昏い 闇の中

独り どこまでも 闇に映る

あなたの眸から生まれゆく 数多の星を見ながら

あなたは闇に宿る眸 眸が眸を映し 光が生まれた

白雨のち 夏去りゆきて 夜雨かすか

雲居の汀に 翳の佇む

現とも 夢ともわかぬ はかなさに

夕霧ふかく たれし通路(かよひぢ) (竹久 夢二 樹下低唱 夢二 文学館 第7巻 歌集)

春なれや 名もなき山の 薄霞 (松尾 芭蕉 野ざらし紀行)

うしろすがたの しぐれてゆくか (種田 山頭火 昭和六年 日記 巻末)

E' primavera, sottili veli di nebbia circondano anche la montagna senza nome.

E, la mia, questa figura di spalle, si ne va nella pioggia. (同上 イタリア語訳)

するがなる うつのを山の うつつにも

夢にもみぬに 人のこひしき (作者不明記 「古今和歌六帖」)

手にむすぶ 水にやどれる 月影の

あるかなきかの 世にこそありけれ (紀 貫之 拾遺 1322)

世の中 心細く つねの心地も せざりければ 源の公忠の朝臣のもとに この歌を やりける

このあひだに 病おもく なりにけり

後に 人の云ふを聞けば この歌は 返しせむと思へど いそぎもせぬほどに 失せにければ

驚き あはれがりて かの歌に返しよみて 愛宕にて誦経して 河原にてなむ焼かせける

(手に掬った水に映っている月の光のように

あるのかないのか 定かでない はかない生であったことよ

貫之が病を得て 心細く思っていた時 源 公忠 に贈った歌

公忠が 返歌をしようとする暇もなく 貫之は 亡くなった という

これが 貫之の辞世となった)

七つの喇叭を吹く七人の天使たちと香炉を持つ天使 バンベルク黙示録 11C

Bamberg Apocalypse The seven angels with trumpets, & the angel with a censer

長月は いづこへ

高空 遠のく 石畳 雲

口笛 かすかに木霊す 耳の奥

長雨 やみて ただ 筆 転がり

眸は翳り 内へと沈む しづけさの中

映画 で 弟が あの 序曲 を 口誦むとき

曲の出だしで 三度づつ二回 吹き鳴らされる喇叭が

心の裡に聴こえているのか

ジョヴァンニ 福音書記者 聖ヨハネ の 黙示録 で

この世で もっとも小さき者が解く という

七つの封印の 最後の一つが 解かれたとき

喇叭 を携え 七人の天使たちが

一人一回 七たび 吹き鳴らす

最後の一回が 吹き鳴らされれば この世は終わる

もっとも小さき者とは すべての人の裡に ひとりづつ居て

その人との つながりを失うたび

テロメアの封印は 解かれゆく としたら

すべてが解かれたとき その人は居なくなり

その小さき宇宙は 自らの事象の地平面を越え

その人を追い その不在へ呑み込まれ

序曲 では その後すぐに また三度づつ二回

合せて六回 吹き鳴らされるも 最後の一回は無く

疾風怒濤が 弦で波頭を巻きつつ 押し寄せ

弟が寂しげに 楽しげに口誦むのは そこからだ

エル・グレコ El Greco 福音書記者 聖ヨハネ Saint John the Evangelist c.1605頃

油彩・カンヴァス Oil on canvas 99.7×78cm プラド美術館 Museo Nacional del Prado

仄昏き隙間に 砕けし心は潜む

途切れし乾と坤とが 再び つながるまで

埃に塗れた窓ガラスに映る光 風 雨が

撚り合わされ インカの吊り橋のように 漂う

雲と雨の石畳が 風の山を捲き昇りゆく

光が たなびく橋を持し 走りゆく

隙間を埋め 橋を放さぬよう 大地と風の山々に

数多の心の欠片が埋もれたまま 空と橋とを映している

青く澄み渡った空にかかる 雨と光と風の橋を

ダリ と ディズニー が コラボした アニメ も

デスティーノ (運命) という

記憶を失くした レオノーラ と アルバーロ の

夢の中での 再会のようにも

惹かれ合い 結ばれ得ぬ 男女の

奇妙な 後日譚のようにも 見える

Poulenc - Improvisation n.15 in C minor - Hommage à Edith Piaf

Salvador Dali × Walt Disney - Destino

Salvador Dali × Walt Disney - Destino

メキシコの作曲家 アルマンド・ドミンゲス の 歌 を

メキシコの歌姫 ドーラ・ルース が 英語で歌う

憶えておらぬ あるいは いまだ めぐり逢えぬ

愛する人ではなく 運命に Destino と

母国語で呼びかけ 夢の中から運命が

愛する人の姿で あらわれ來り 二人は一つになると

Now I can smile and say, Destino, my heart was sad and lonely,

in knowing that you only could bring my love to me,

Destino, this heart of mine is thrilled now,

my empty arms are filled now, as they were meant to be

for you came along out of a dream I recall,

yes, you came along to answer my call,

I know now that you are my Destino,

we'll be as one for we know our destiny of love

いまは 微笑みながら言える Destino 私の心は かなしく さみしかった

愛する人を 私のもとへ連れて來られるのは あなただけと知りつつ

Destino 私の この心は いま おののく

空っぽの私の腕は いま満たされゆく そのために この腕は あったのだから

なぜなら あなたは 私の呼び覺ました 夢の中から あらわれるから

そう 私の呼びかけに答えるため あなたは やって來る

私は もう知っている あなたが私の運命(の人)だと Destino

私たちは一つになる 私たちは 私たちの愛の さだめを知っているから

Destino の 最後の画面に あらわれる 古代ギリシア彫刻のような顔は

オトリーコリ の ゼウス だという

顎の下に かすかに蒼く のたうつ髪の 歪んだ女性の顔があって

メドゥーサ のようでもある

Karol Szymanowski - Metopes Op.29 (by Sviatoslav Richter)

ロンダニーニ の メドゥーサ ペイディアス の パルテノン神殿 彫刻の ローマ時代のコピー

Meduza Rondanini Roman Copy of Pheidias

ロンダニーニ の メドゥーサ ペイディアス の パルテノン神殿 彫刻の ローマ時代のコピー

Meduza Rondanini Roman Copy of Pheidias

ゼウス の兄 海と地震の神 ポセイドーン は 美女メドゥーサを愛したが

女神 アテーナー の神殿で密会したため アテーナー の逆鱗に触れ

メドゥーサは 化け物にされたという 抗議した 姉妹もろとも

だが本来は 遙か昔 宝石のように かがやく眼を持ち

見たものを石に変える 大地の女神で 古き海神とは夫婦だった

メドゥーサが見たから 大地が出來た のかも知れぬ

太古の海だけの星に 波間を漂う かがやく眼が

そそり立ち 波立つ海を 山脈へ

穏やかな 鏡の海面を 平野へ

ゆっくりと 永劫の瞬間を貫く 眼差しを廻らし

ペイディアスは知っていたのか 後代のコピーでさえ 眸は

日差しや火明りの角度や ゆらめきに翳なし いまにも結ばれようとし

右眼尻には ダリのポセイドーン=ゼウスと同じ 罅が入る

アテーナーは また 晴れた空 アイトラー という名の

王女の夢にあらわれ アテーナイ王のもとへ行かせた

その同じ夜の裡に また ある島へと呼び出し

ポセイドーンの 子を宿させた その子が

アテーナイの王子となり ミーノータウロス を斃す テーセウス

台風も その目を 幾重にも

太く長く 叢雲が のたうち 渦巻く

この色に塗られた船は 忽ち 視界から消える という

先の大戦中 駆逐艦に この色を塗布した 艦隊を率いた

英海軍元帥 マウントバッテン伯 に因む 淡きモーヴ色を纏い

黄昏の 中空に浮かぶ いと高き 三角波 不二の

胸元より伸びる 引き留めようとする腕 押しとどめる腕 縺れ

去り行く 蓬髪

逆髪の女神の 藤 房なす後ろ髪 曳く 不二の

手の裡 髪も帯も解け消え 手も消えて

荒海 碧く逆巻き 飛沫踊る

ダリのポセイドーン=ゼウスの額は

砂漠の地平に うっすら雲たなびく青空

その右目尻から ツバメ が メドゥーサ のような顔の うずくまる

昏い裂け目の端を 咥える

歌わぬ鳥 ツバメ は 小夜啼鳥 と 姉妹で

ともに人間だった頃 妹は 姉の夫たる 王 に

手籠めにされ それを喋れぬよう 舌を抜かれ

森の中に囲われていたが 妹の織物で

事情を知った姉は 妹を探し出し 解き放ち

王との間に生れていた わが子の命を絶ち

王の食事として供し その体内に返上

忌まわしき悲劇を すべて告げ 逃れゆく際

追う王もろとも 三者は鳥に変身した

呪われし王は ヤツガシラ に

姉妹は 小夜啼鳥 と ツバメに

swallow は 吞み下す

ツバメは 言葉を 歌を 運命を嚥下する

nightingale は 夜更け ひっそりと彷徨い 嘆き 隠れ啼く

哀しきアテーナイ王の娘たちは ミーノータウロスを殺す

テーセウスの 血のつながらぬ祖先に当たる

阿修羅像 部分 興福寺 国宝 乾漆造 彩色 奈良時代 像高 153.4cm

メデューサ同様 阿修羅 も 古くは アスラ といい

アフラ・マズダー と 表裏一体を なす ミスラ を はじめとする

古の正義の神で 約束と友愛を あらわし

数多の目と耳で あらゆる出來事を見聞き

世界の調和を図り 均衡を守った

新たな神の擡頭により 眷属に地位を落し

大いなる古の力を秘め 沈黙を守る

ダリの運命の夢の門に あらわれる顔の

額から鼻にかけ ひざまづく かつて運命 (の恋人) を

探し求める 女主人公だった その顔は

もはや失われ 蒼白い鏡のように虚ろになり

あてどなき視線を とらえ映し出す

ゼウスの額より 独り生まれ出で ポセイドーンの夢に忍び込む

処女神アテーナーも 密かに嘆いただろうか

その夢に彷徨う 晴れた空という名の乙女とともに

額の深奥 晴れた空の下

沙漠に住まう顔なき乙女を めぐる

風景の中の男神の顔は

歌わぬ鳥 ツバメの

吞み下した メドゥーサの苦しみを

髭に忍ばせるポセイドーンであり ゼウスなのか

人の姿を借り 夢の門を潜り 人の世を訪う

自らの不死ゆえに 死すべき人間を愛し

その運命を翻弄して已まぬ

直情にして 多情な 内なる兄弟神なのか

映画 「ローマに消えた男」 で 会議の後 弟と ともに

乗り込んだ車中 秘書は 先刻 聴いた詩句の

残響する後半を 暗唱しようとする

E, la mia, questa figura di spalle, si ne va nella nebbia.

前半と入り交じり 雨を 霧と言ってしまうので 弟は 「雨だよ」 と

「詩ですか」 と訊かれ 「俳句だよ」 と

イタリア語は ヴィヴァルディ のように 華やかに淀みなく流れ

俳句は その隙間を息のように漂う

この後半の句は 山頭火 の うしろすがたの しぐれてゆくか

ではないか と ここで 教えてもらった まさしく そうだ

ときは春 淡霧は 名もなき山を包む

わが姿なりや 背を向け 雨に去りゆくは

E' primavera, sottili veli di nebbia circondano anche la montagna senza nome.

E, la mia, questa figura di spalle, si ne va nella pioggia.

春なれや 名もなき山の 薄霞

うしろすがたの しぐれてゆくか

五七五 七七となり 短歌となった

春と冬の季語が入り交じるが 隣り合った二つの季節は

入れ代わり 立ち代わりする

出だしと終わりが 軽い問いかけとなり

イタリア語では それらは一つになって

景中の後ろ姿が 自らであることを問うのみとなる

春が訪れ いずこの地も 野山は薄霞に包まれている

その蔭で 冬は独り 自らの最後の時雨を背に まといつつ去りゆく

冬こそが 春の訪れを準備し 大地を打ち払い清め

諦めと幻滅を剥ぎ取り 希望に奮い立たせたのに

そのすべてが かなった祝祭の裡に

忘れ去られ 独り去りゆく

菱田 春草 時頼

菱田 春草 時頼春草の絵は 山頭火 二十歳 春草 二十八歳の頃

山頭火の句は 春草が 三十七歳で没してから後 二十年を経た

昭和六年十二月三十一日の 山頭火の日記 末尾に記された 十三句中の一句

遙かに遠く 通じ合う

画題は 時頼 とあるが 北条 ではなく 斎藤 だろうか

斎藤 時頼 に因む 高山 樗牛 の 「滝口入道」 が 当時 書かれ

春草 は 観山 との 双福に 横笛の絵を 遺している

それぞれの物語は つぎのようなものだ

源氏の執権 北条 時頼 は引退後 諸国を遊行したという その伝説に因む能

鉢の木

大雪の夕暮れ 旅僧が一夜の宿を乞うた あばら家で

落ちぶれ果てた主は 囲炉裏の薪も尽き ありし日の想い出の

三鉢の盆栽 松 梅 桜を火に くべ それでも いざ鎌倉 となれば

破れ鎧に薙刀負い 痩馬に跨り きっと馳せ参ずると

年明けて春 時ならぬ召集の触れに 駆けつけた老侍を 諸侯の嘲笑う中

時頼 は 「あの雪の夜の心尽しのもてなしと 言葉に違わず馳せ参じたこと

眞に天晴」 と勞い 失いし領地を返すとともに 鉢の木に因む

加賀 梅田庄 越中 桜井庄 上野 松井田庄を与う

老侍は謹みて受け 晴々と帰りゆく

平家物語 Bach - Mass in B minor Agnus Dei (Alfred Deller)

平家全盛の時代 清盛の花見の宴 子息 重盛に付き従う

滝口武者 斎藤 時頼 は 主の妹君 建礼門院に仕える 横笛の

舞の美しさ 見事さに見惚れ 文を送り相愛となるも

身分違いと許されず 出家 滝口入道 として

横笛への想いを断ち切るため 嵯峨の院で修行に入る

時頼を探し 尋ね歩く横笛は ある日暮れ時

時頼の念誦の声を 耳にする

会うは修行の妨げと 横笛を帰した時頼は

女人禁制の高野山へ居を移す

横笛は病に伏せ 亡くなり

時頼は修行に励み 高野聖となった

出家した若き 斎藤 時頼 が独り 嵯峨へと向かう姿は

旅僧に身を窶し 大雪に行き暮れた 北条 時頼 に重なる

大病ののち 三十歳で隠居 三十六歳で亡くなる

源氏の執権 北条 時頼 の生れる 四十三年前 斎藤 時頼 は

紀州 勝浦で 主君 平 重盛の子 維盛の 入水に立ち会う

尋ね歩いた 斎藤 時頼 の 庵の外に佇む 横笛の姿と

対で描かれた主題に 盲目の琵琶の名手 蝉丸 の

演奏を聴かむと 逢坂の関の 蝉丸の庵の外に佇む

源 博雅 を描いたものがある

十世紀を生きた 源 博雅 は管楽の名手

琵琶の名手 蝉丸 は 逢坂の関に庵を結び 往来の人を詠んだ和歌で知られる

これやこの 行くも帰るも 別れつつ

知るも知らぬも あふさかの関 (蝉丸 後撰 1089)

能 では 捨てられた盲目の皇子で 琵琶の名手 蝉丸が

琵琶を奏でていると その音に惹かれ

入ってきた姉 逆髪と再会するも

同じく捨てられ さ迷い歩く逆髪は しばし

正気を取り戻し 昔を懐かしみ いまを嘆いた末

再び彷徨い出でゆき 姉弟 今生の別れとなる

他方 今昔物語の蝉丸伝説(巻 第二十四 第二十三話) では

博雅は 音楽の道を非常に好み 逢坂の関に居るという 盲目の琵琶の名手の

弾奏を聴きたい と 居ても立ても居られぬ想いに駆られていた

「なんとしても この盲目の琵琶弾きに会おう と深く心に願いしが

あの者の命も いつまで もつか わからず 私とて命は明日も知れぬ

琵琶には流泉・啄木という曲があるが 世に絶えてしまった秘曲

ただ あの盲目の奏者のみが知る いかにしても聴きたい」

心に決め 夜 逢坂の関に行ったが 蝉丸が その曲を弾くことはなかった

その後 三年の間 夜な夜な庵のほとりへ行っては

今か今かと立ち聴きしたが 一向に弾く気配が無い

三年目の八月十五日 月朧に霞み 風やや強く吹く夜

博雅は 「ああ 今宵は 興も乗ろうか 今夜こそ 流泉・啄木を弾くだろう」

と想い 出かけて行って 立ち聴きすると 蝉丸は 琵琶を かき鳴らし

感興ありげな様子で 独り呟いて言うことに

「ああ 興のある夜だ 私以外に数奇者が 世に居らぬものか

今宵 芸道を心得た人が訪ねて来たら 物語しようものを」

博雅は これを聴き 声に出し 「王城にある 博雅という者が ここに居る」

と言った 「さように申されるのは どなたで いらっしゃる」

「私は しかじかの者 管弦の道を好む余り この三年間

庵のほとりに通っていたが 幸い 今宵 そなたに会うことができた」

蝉丸は これを聞いて喜び 博雅も喜色を浮かべ

庵の内へ入ると うちとけて語り合った

「流泉・啄木の奏法を聴きたい」 と博雅が言うと

「亡き親王は かように お弾きになった」と 蝉丸は奏法を博雅に伝え

博雅は琵琶を携えて來なかったため ただ口伝によって これを習った

博雅は大いに満足し 暁に帰って行った

話者は つぎのように結ぶ

諸諸の道は かように ひたすら好むべきもの

いまの世は そうでない ゆえに この末代 諸道に達者が少ない

なんと哀れなことか

鉢の木の老侍と 蝉丸は 秘めたる想いを全うしつつ

時代より隠れ 淡淡と独り生き長らえてきた者が

想いを託すべき相手に見出され 伝え報われ 別れる

一方 横笛と滝口入道は 相想い合う二人のうち

一人は 相手への想いを断ち切ることで 時代を生き長らえようとし

断ち切られた一人は かなしみのあまり命を失い

残り遺された者のみ生き 別れる

marcuma 十三夜の走り藤 全景

されば 想いは断ち切ることなく深く溢れるままに 難儀せる身近な人を勞り助け

歌や樂の音に託し 高く遠く放てば

いつか通じ合い ともに生きつづけられる

再び相見ることは なくとも

顔に当たる雨が 失われた細かい産毛のように やんできた

目を開けると

雲の泡立ち 千切れ去り 流れゆく空に月が昇る

昏い山の裂け目から

月の光は 白く眩く 瀧と流れ落ち

眠りの森の奥深く レンゲショウマ や

ホトトギス が歌を灯し 夜雨を聴き きらめいている

いつも歌ってくれた 何度でも

揺籃のうた

揺籃のうたを カナリヤが歌うよ

ねんねこ ねんねこ ねんねこよ

揺籃のうえに 枇杷(びわ)の実が揺れるよ

ねんねこ ねんねこ ねんねこよ

揺籃のつなを 木ねずみが揺するよ

ねんねこ ねんねこ ねんねこよ

揺籃のゆめに 黄色い月がかかるよ

ねんねこ ねんねこ ねんねこよ

(北原 白秋 作詞 草川 信 作曲)

サンコウチョウ の 目のまわりと嘴が青いのは なぜだろう

闇夜に青空が包まれているからか

銀河が宇宙を旅するのを見ているからか アルゴス の目の中から

どこか遠く 近い狭間から

雨粒の滴る熱帯雨林の ウタミソサザイ の 呼び聲 が混じる

ウタミソサザイ が 啼く前 翳のように聴こえる 喉鳴りに

白く灯る花のまわりの 薄暗がりが深まり ゆらめく

なにかが あらわれそうになる 月日星 來い來い 翼拡げ

一足一翼の兄弟が支え合って 夢の波間を低く 飛んで來る

かがやきと響き 滴を ちりばめた風 息吹き 翳と雨

年古りた鳳凰がなるという 鸞 は ケツァール に似ているらしい

深紅の腹部を指先のように覆う 翠の翼と長い尾をもつ鳥 ケツァール

火 水 土 (大地) 大気 (風) 四大元素を司り

太陽から炎や音楽を人類に分け与えた神 ククルカン ケツァールコアトル 羽もつ蛇

Facundus Beatus f°145 The elect and the angels restraining the winds

ベアト ヨハネ黙示録 解説書 第145葉 選ばれし者と天使たちが風を捉える

羽もつ蛇とは光のことだろうか

時を作り 時を波立たせ 記憶を沈め 水面下に浮ばせつつ進む

止まることを知らぬ波動

光が移動するとき 空間が出來る

光はとても早く 速く広がって ずっと移動しているから

未来も過去も いま そこにある

光を映し 光に映し出された記憶の重なりから

目覚めたものが立ち昇るとき 離れ拡がってゆく過去と未来が

新たな旅の軌跡の そこかしこで結ばれ つながってゆく

イーカロス と ミーノータウロス 羽をまとった弟と 角と尾の生えた兄

つながり合ったまま 遠ざかり ひきのばされてゆく 羽もつ蛇となり

天使の九階級 のうち 最上とされ もっとも神の近くに居る 熾天使 は

三対六枚の翼を持ち 二つで頭を 二つで体を隠し 残り二つの翼で羽搏く

神への愛と情熱で身が燃えている

『民数記』 に出てくる 燃える蛇たち ネハシム-セラフィムは

火のごとき 空を飛ぶ蛇の姿だという

セラフィムの起源は セラピムと呼ばれる

メソポタミア地方 カルデア神話に登場する 稲妻の精

六枚の翼を持つ 蛇の姿をして 炎のように飛んだといわれる

後に ユダヤ教に 天使として取り入れられた (Wikipedia 熾天使)

メドゥーサ

ボッスのパトモス島の福音書記者聖ヨハネ の裏面 周囲には

暗闇に花咲く深海めいたところに翼のある魚がいて その中の二尾は

プテロダクティルス のようでもあり

表の画面右下に居る 不思議な姿にも通ずる

折れ曲がった羽が ふいに広げられると 大地に躄り拉がれた身体は

浮き上がり 滑空し 大気の逆様の瀧を 一気に登る

真空とは なにもない空っぽの空間ではなく

粒子と反粒子のペアが生成消滅を繰り返している動的な場 と考えられているそうだ

質量獲得メカニズムのポイントは

ヒッグス粒子が弱い力の 「弱荷」 を持って空間を満たし ヒッグス場となっていること

それによって 質量を獲得する粒子は ヒッグス場と 「弱荷」 を 遣り取りしながら

高速微細振動 (Zitterbewegung) するということ

Zitterbewegung により粒子は ジグザグ運動をする = まっすぐ進めない =

運動が妨げられている ように見える = 質量を持つ ように見える

電子もヒッグス機構により質量を獲得する その Zitterbewegung も

先頃 実験で観測された という

深く惜しみない愛と正義に 静かに ましくらに いちしろく燃え

夏が独り 裸足で夜更けの海辺を歩み去り

その足跡が 輪を描いて途切れ 取って返したように

穏やかな涼しき眼をし わずかに年老いた秋が

夏の居ぬ部屋に 手持無沙汰で居たからといって

同じ魂の別な姿でないと なぜ言えよう

わづかのみ 明る木膚(こはだ)の さるすべり

夜は深うして 笑ひけらしも (北原 白秋 白南風)

そうではなく 逆さなのだろうか

鏡岩 のようなところへ とじ込められていて

内側が無重力のようで すぐ逆様になってしまい

峠越しに霞む 海原に浮かぶ舟が 大空を飛ぶ龍のようにも見える

それは 遙か彼方から 近づいてきたようなのに もういま目の前にあり

もやもやと ゆらめいて 映像か とも想われるのに

その舟のような龍は 同じ一対の人影を乗せ

岩の内へ顔を覗かせ 一気に中へ入ってくる

静かだ そこは外に面した壁一面が鏡で

舟が來て 天地が別れ 落ち着き 地面に降り立つと

舟はなく だれも居ない

そこは鏡の裏側なのに 向う側にも自分が居て

泣いているか 笑っている 全身本のような楽器で

目をとじた顔のついた 紙の頁で

遠い響きに そよいでいる

母の唄ってくれた子守歌のような

曲の切れ端が鏡を過り こちら側に來た

彼方から間近をかすめ 水と大気の狭間を滑り

振り返ると鏡はなく そこは寒々とした海辺で

日は見えぬまま 雲の後ろで暮れかけている

だれかが走っている

トレド風景 View of Toledo 油彩・カンヴァス Oil on canvas 121.3 × 108.6 cm

c.1599-1600 年頃 New York メトロポリタン美術館 Metropolitan Museum of Art

さすらいの狩人 ニムロド アッシリアの王

その名はヘブライ語で 「我々は反逆する」

複数なのだ

裸足の指の間に湿った砂が詰まって心地よい

行き いつか帰り 迎えに來てくれるだろうか

道すがら話してくれるだろうか 見た景色 聴いた音色

憎しみも争いもなく 出逢いと別れだけが数多ある 遙かな旅

翠の言の葉に幾重にも包まれ

数多の生命で出來た 碧くかがやく

透き通った玉を掌にのせ そっとゆらしながら

胸の底から千丈の一つづきの ゆらめく道が

ぐいと曳き上げられ 雨雲の中 指から砂がまろび落ちゆく

名も知らぬ海を飛び 名もなき山を越え 忘れ川を渉り

見えぬ手を取り合い かすかに唱いながら 聴こえぬ聲に耳を澄ませ

どこまでも探し求め

なにかと すれ違った

光が ほどけてゆく

流れ星と絡まるように 翔ぶ龍

原子核崩壊が きらめき流れるように 鱗を走り抜け

メドゥーサ あなたの目を見た アルゴスの目たちが

星になる

あなたの目に 炎と海と石の大地に 生命の宿るのが

映る

独り微笑み 涙がきらめき 渦巻く髪を伝い流れる

あなたは また墜ちてゆく 見知らぬ 昏い 闇の中

独り どこまでも 闇に映る

あなたの眸から生まれゆく 数多の星を見ながら

あなたは闇に宿る眸 眸が眸を映し 光が生まれた

白雨のち 夏去りゆきて 夜雨かすか

雲居の汀に 翳の佇む

現とも 夢ともわかぬ はかなさに

夕霧ふかく たれし通路(かよひぢ) (竹久 夢二 樹下低唱 夢二 文学館 第7巻 歌集)

春なれや 名もなき山の 薄霞 (松尾 芭蕉 野ざらし紀行)

うしろすがたの しぐれてゆくか (種田 山頭火 昭和六年 日記 巻末)

E' primavera, sottili veli di nebbia circondano anche la montagna senza nome.

E, la mia, questa figura di spalle, si ne va nella pioggia. (同上 イタリア語訳)

するがなる うつのを山の うつつにも

夢にもみぬに 人のこひしき (作者不明記 「古今和歌六帖」)

手にむすぶ 水にやどれる 月影の

あるかなきかの 世にこそありけれ (紀 貫之 拾遺 1322)

世の中 心細く つねの心地も せざりければ 源の公忠の朝臣のもとに この歌を やりける

このあひだに 病おもく なりにけり

後に 人の云ふを聞けば この歌は 返しせむと思へど いそぎもせぬほどに 失せにければ

驚き あはれがりて かの歌に返しよみて 愛宕にて誦経して 河原にてなむ焼かせける

(手に掬った水に映っている月の光のように

あるのかないのか 定かでない はかない生であったことよ

貫之が病を得て 心細く思っていた時 源 公忠 に贈った歌

公忠が 返歌をしようとする暇もなく 貫之は 亡くなった という

これが 貫之の辞世となった)