カルロ・クリヴェリ Carlo Crivelli (1430 ? - 1495) 聖 ゲオルギウス

Saint George 1472 年 テンペラ・板(金地) Tempera on Wood(Gold ground) 96.5 × 33.7 cm

巻き毛をふんわりと梳(す)き出した、幼顔の聖人は、片手を腰に

小首を傾(かし)げ、どこか気だるげに、観る者を眺めやる。

ウッチェロの神懸(がか)った聖人とは異なり、普通の貴族の男児のようにも見える。

中世の頃より、床屋は歯科医・外科医を兼ね、いつしか

瀉血(しゃけつ) の際、 血を伝わらせた棒に、包帯が巻き付いた

デザイン の サインポール が考案されたというが、それは、

ひょっとして、この麗(うるわ)しき髪形の、若き聖人が、脇(わき)に突き立てている、

(先の折れた)槍から、思いつかれたのでは、と想われたり、しないだろうか。

それとも、元祖 有平飴 × 千歳飴 の特大版を持っていて、

先を食ってしまった (か、食らわせてしまった、龍に)、

訳ではないが、洋装の 五月人形 のようにさえ見えて来るのは、

魚や波を想わせる鎧(よろい)のデザインと、

鋸鮫(ノコギリザメ) のごとく口を開けた、

苔生(む)す緑の、龍が足下に控えて居るからで、

代わりに、ぽっかり口を開いた、大きな 鯉 が居た

としても、さして不思議はない、だろうか。

鋸鮫(ノコギリザメ)よりも大型で、かつては地中海や、大西洋にも

広く分布、淡水の川を溯(さかのぼ)り、湖で繁殖することもできた

鋸鱏(ノコギリエイ) も、 アルトドルファー の描いた 、 大鯰(ナマズ)

(のような龍) と共に、龍伝説のモデルたり得ただろうか。

(龍については、次回、更に、妄言を呈させていただくこととし、ここでは、

聖人の鎧(よろい)に幻出される大魚のほうへ、想いを彷徨(さまよ)わせたい)

メトロポリタン美術館のサイト で、画像をクリックすると、全画面で拡大して見られる。

ここでも主調となっているのは、鮮やかで澄んだ、高価な青と金の対比で、

それが、渦巻いたり尖(とが)ったりしながら拡がってゆく、波飛沫(しぶき)や

海の生物を想わせる、奇抜なデザインの鎧(よろい)を具現しつつ、

鎖(とざ)された金地を背景に、美少年に纏(まと)われているために、

ほとんど同じ構図と色彩対比を用いた、天空まで遠く抜け拓(ひら)けていく、

空間に聳(そそ)り立つ、先のミカエル像とは、似て非なる印象を受ける。

青と金の対比を、複雑に結び合わせ引き立たせる、鏤(ちりば)められた

弁柄 (べんがら / Sinopia) の 赤 と、 ロゥ・シエナ の黄の上に薄く刷(は)かれた白、

狭い露台の端に立つ聖人の、足のすぐ後ろに蹲(うずくま)る、龍の鈍い淡緑色や、

聖人の鎧(よろい)の端々から覗(のぞ)く 鎖帷子(くさりかたびら) の暗褐色からなる、

バレエかオペラの衣装デザインか、モードやファッションの

イラストを見るようだが、先の、ウッチェロの聖ゲオルギウスと龍と

同じ頃に描かれた、ピエロ・デラ・フランチェスカのミカエルは、

祭壇画全体が仕上がるまでに、十五年を経ているとはいえ、

このクリヴェリの若き聖ゲオルギウス像とは、二年しか隔たっていない。

細い赤いベルトを、肩と腰へ斜めに掛け渡し、暗い赤の盾(たて)を背負い、

抜き身と思(おぼ)しき、赤い両刃(もろは)の細身の剣を、左の腰に下げる。

画面右側、左手で、赤い大理石の床に突き立てた、赤と銀白色の巻き上がる

槍の先は折れ、左下後ろで、口を大きく開いたまま、飼い主の方を見上げて

鳴く猟犬のごとき、死せる緑の龍の、脳天へ突き刺さり、下顎(あご)の奥から、

その切っ先を貫き出したまま、血は 代赭(たいしゃ) の喉元(のどもと)を伝い、

曲げた首へと滴(したた)って、聖人の立つ、赤みがかった大理石の上へ、

目立たず、その模様のように、粘々(ねばねば)と垂れ落ちている。

肩には、獅子(しし)の口から、水飛沫(しぶき)か鰭(ひれ)か

水掻(か)きのような、覆(おお)いが突き出て、先が尖(とが)る。

胸には、蓮弁のような、花のような模様、腹には、噴水などの彫像に見られる、

そこから水が出て来るような、への字口の獅子(しし)の顔がついている。

両側から渦巻模様が出ているので、それが水のようにも、

獅子が羊のようにも、 牧羊神 のようにも見える。

膝(ひざ)下にも、長寿の亀の後ろへ靡(なび)く

藻の房のような、尖(とが)った青い飾りが出ている。

鎧(よろい)の下に着ている、金色の細かい光を含んだ、暗色の

鎖帷子(くさりかたびら)の下から出て来る脚は、金色の鋼(はがね)の

腿(もも)当て、脛(すね)当てに覆(おお)われているが、全体に明るく、

水や光を思わせる、魚のようなデザインと、寛(くつろ)いだポーズから、

重い鎧(よろい)を着ているという感じは受けない。

大魚が居る、そこに。

(両肩の、青い)胸鰭(むなびれ)と、

(胸の上の、ピンクがかった灰白色の)左右の目玉、

(首周りの、灰白色の)ピンクがかった口、

(胸の真ん中で、緩(ゆる)やかに弧を描きながら、降りていく、青い)背鰭(せびれ)、

(腰から下の、青い)尾鰭(おびれ)からなる、

胴全体が、(上向きの)魚を思わせるデザインの、鎧(よろい)。

背鰭(せびれ)が嘴(くちばし)とすれば、梟(フクロウ)にも見えないこともないが、

大魚のイメージは、周囲を捲(ま)き込んで浮上し、表面化を試みるかのよう。

水であると同時に、それを掻(か)く鰭(ひれ)でもある、 ラピスラズリ の青と

光であると同時に、それを反射する鱗(うろこ)でもある、ロゥ・シエナの黄金に

包まれつつ、それらを自らの一部として纏(まと)い、また、離れては、浮かぶ。

肩口の獅子頭の鬣(たてがみ)は、胸鰭(むなびれ)が掻(か)き進む、波頭に

湧(わ)き立ち、渦巻く泡、煌(きら)めき、黄金(こがね)色に染まっている。

尾鰭(おびれ)も、また、波を蹴(け)立て、左右に交わりつつ、後退し、

泡捲(ま)く、波飛沫(しぶき)の航跡を、自らの上から下へと残し、

大魚は踠(もが)きながら上へと昇ってゆく。

それが、 三原色 、あるいは 補色 となる二色を、均等に混ぜ合わせると

できる、泥色のような、えも言われぬ昏(くら)いグレーの、暗褐色の

鎖帷子(くさりかたびら)と、 ドルトン の鋭敏な 桿状体 によれば、

陰の僅(わず)かに明るい部分に過ぎない、暗赤色の盾(たて)に、

取り巻かれているので、光の届かぬ、ゆえに色も形も失われた、

深海の暗闇から、時空を超えて浮かび上がる、 鮟鱇(アンコウ) か

虎魚(オコゼ) のように、仄(ほの)かに明滅し、背景へと圧縮され、

鎧(よろい)の上へ二次元化し、凝着するかに見える。

太古の昔 (古生代オルドビス紀からデボン紀) 、その化石から

甲冑(かっちゅう)魚 と呼ばれる大型の魚や、巨大な節足動物が、たくさん居た。

鋸(ノコギリエイ)や鮟鱇(アンコウ)、虎魚(オコゼ)が漁師の網にかかったり、

海底の異変や捕食者からの逃避行で浮上、座礁してその姿が評判となることも

あったろうし、ウクライナの西の都 テルノーピリ のデボン紀の地層からの

甲冑(かっちゅう)魚の化石は多種に亘(わた)り、1540 年の市の創建前後から、

この世ならぬ不思議な生き物の姿を伝えるものとして、

貴重で高価な顔料となる鉱石と一緒に、各地へ齎(もたら)され、

気鋭の宮廷画家たちの目に、留まる機会もあったに違いない。

クリヴェリのゲオルギウスの両膝には、それぞれ

亀 も居て、上へと泳ぎ昇ろうとするかのよう。

亀がそこから現れ、抜け出して、上へと脛(すね)を昇って行った、

小さな水面も、それぞれ下の方、赤に縁どられた靴の、足の甲にある。

この二匹の亀の、甲羅(こうら)部分と、鎧(よろい)の形作る、大魚の、

最上部にある、目と口の辺りは、うっすらと、真赭 (まそほ) という

辰砂(しんしゃ) の、暗いピンク色を帯びているようにも、見える。

この色は ニュートラル・グレー に僅(わず)かな ヴェネツィアン・レッド を

混ぜた、 マウントバッテン・ピンク と呼ばれる、色にも近い。

ルネサンスの画家で、絵画技法と色彩理論についての書を著した

チェンニーノ・チェンニーニ によれば、ヴェネツィアン・レッド自体は、

そこへ白を混ぜてゆくことで、人肌の色調が、様々に

齎(かも)し出されるので、当時は盛んに用いられていた。

この深い赤を幽(かす)かに秘めた、淡いグレーを塗った船が、

夜明けや黄昏(たそがれ)や曇天の海で、すぐに視界から消えてしまうことに気づき、

第二次世界大戦中、カムフラージュのために、艦隊の駆逐艦をこの色で塗らせた

英国海軍元帥 マウントバッテン伯爵 に因(ちな)み、この名がつけられている。

ヴェネツィアン・レッド(赤)やラピスラズリ(青)、ロゥ・シエナ(黄)等の、

自然の微妙な取り合わせによる、鮮やかで深い発色の顔料を

交易、硬質な煌(きらめ)きを、不透明で滑らかな表面から

弾(はじ)き返す、微細で稠密な描出に適した、堅牢な テンペラ と、

乾きが適度に遅く、柔らかく豊かな耀きを封じ込めるように、薄く、

透明感を維持したまま、塗り重ねることが可能な、 油彩 による、

混合技法を生み出し、大きさも自由に変えられ、開閉や移動可能な

板絵 、さらには、帆布のように巻き拡げて張り、軽々と持ち運べる

カンヴァス 画が、複合的に発展、それを駆使した、目眩(めくるめ)く

作品が隆盛を誇った、イタリアの、海運都市 ヴェネツィア で、

知らず知らず、このことに気づいていた者も、居たに違いない。

この効果は、ヴェネツィア生まれのクリヴェリの、この作品でも、

同じイタリアの シエナ 産のロゥ・シエナの上に、薄く

刷(は)かれた 白 によって、醸(かも)し出されている。

シエナでは、十三世紀から十五世紀にかけ、青と金の荘厳な対比で

知られた シエナ派 が、同時代の フィレンツェ で展開されていた、

力強い ルネサンス の空間構築の、現実感に勝るとも劣らぬ、

夢のように浮遊する、幻想の封じ込まれた泡の、忘れ難(がた)き

永遠性を、 国際ゴシック の装飾性に、見出していたのだった。

白のみならず、上に重ねられた色に、温かみのある黄金(こがね)色の

明るさを含ませる、ロゥ・シエナの元となる 褐鉄鉱 (リモナイト) には、

消臭効果があることも知られている。

存在の気配、痕跡を消す、色たち。

補色残像効果 という、目の中だけの色を生み出す 同時対比 を起こさせ、

深まれば色も形も失われる、真空の闇を生み出す、グレーの効果を共に

用いた、この鎧(よろい)の魚は、青い水の透き通った鰭(ひれ)で、深海の

闇の底から浮かび上がり、夜明けと日没の海の耀きの中に、かき消える。

それは人肌に似た、一滴の血が潜(ひそ)み、溶け消えてゆく、

逢魔(おうま)が刻(とき) の海の淡い灰色。

イラストのような描法と感覚の持ち主のようにも想われる、

クリヴェリは、ピエロ・デラ・フランチェスカの亡くなった

三年後に、六十五歳位で亡くなったとされるが、感覚的には、

この両者は、かなり隔たっているようにも想われる。

ウッチェロや、ピエロ・デラ・フランチェスカが、

光と影と色の耀きで、空と大地を自在に繰り広げ、

物語の劇的瞬間を、常に躍動させているのに対し、

クリヴェリや、 ボッティチェリ は、

その鋼(はがね)のような、線の律動の裡(うち)に、

軽々と柔らかく、動き出す可能性を、

幾何学性や象徴性へと、永遠に封じ込め、

観る者の目の裡(うち)で、幽(かす)かに

揺蕩(たゆた)わせようとするかのよう。

誰かが目を投じた瞬間、ウッチェロのゲオルギウスは、龍に槍を貫き通し、

ピエロ・デラ・フランチェスカのミカエルは、龍の首を断ち切って、

湯気の立ち、血泡を飛ばす、それを下げ、剣を降ろす。

その眸(ひとみ)は既に、天空の青の彼方に坐(おわ)す、

この世を統べる真(まこと)の耀きを見ている。

誰かが見やるまでもなく、クリヴェリのゲオルギウスは、

金地を背に、狭い露台に佇(たたず)み、ボッティチェリの

ヴィーナスや春の女神たちと同じく、あらゆる物語の展開と

可能性を深く裡(うち)に秘めたまま、そこに居て動くことはない。

槍はもう折れている。

あるいは、ゆらゆらと幽(かす)かに、いつまでも揺蕩(たゆた)い続ける。

遊足から力足へ体重が移され、折れた槍の先で振動が収まりつつあり、

見るともなく、遙(はる)かな未来へ投ぜられた、視野を過(よぎ)る

私たちの影に、その視線がふと揺らめき、吐き出されつつあった

息が、いつからか忘れられ止(とど)められていたのが、

想い出されたかのように、幽(かす)かに鼻孔から漂う。

最大限まで拡大する過程で、看(み)て取れるように、

全体は、潰(つぶ)れることなく、細かく重ねられた、

薄く均質な筆触で、覆(おお)われている。

それは、まさに、形体へと投じられる光を、

その宇宙の眼差(まなざ)しの一つ一つを、

心を込め、力を尽くして、再現しようとするかのよう。

鎧(よろい)を打ち出した、鑿(のみ)や鏨(たがね)の跡、

髪の毛の一筋一筋と、皮膚の肌理(きめ)と皺(しわ)に

溜(た)まる、幽(かす)かな光と蔭の集積を、描出する

細く短く、薄塗りのタッチが、形体の起伏に沿って

丹念に重ねられ、埋められていき、そこに再び光が降り注ぎ、

視線が投ぜられる度に、すべてが耀き、生動するように、

存在と動きへの、力の流れと均衡(バランス)の気配が、生成される。

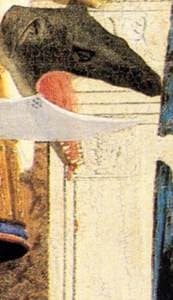

サラマンダー(火蜥蜴/ひとかげ) Salamander

この、緑色の顔をして、背に、暁(あかつき)と黄昏(たそがれ)の海に消える

ピンク色を、仄(ほの)かに纏(まと)ったサラマンダーは、炎に包まれ、涼しい顔。

尾は、くるくると渦巻いてから、先が画面の外へ垂れている。

サラマンダーは、四大元素の火の精が、顕(あらわ)れたものとされ、

毒龍とは一線を画し、揺らめく炎のような、大きさの定まらぬ、

ほとんどは小さな、蜥蜴(とかげ)のような、姿をしているとされる。

このサラマンダーは、巻いた尾の中に、卵を隠し持っていて、それを

そっと頁(ページ)の外へ、送り出そうとしているのかも知れない。

それとも、その 龍血樹 の根方に、それは未(いま)だ埋(うず)もれているのだろうか。

同じような、緑色をした、クリヴェリの龍も、 メトロポリタン美術館のサイト で、拡大すると、

画面の下、聖人の足の甲の、青い水面を階段状に湛(たた)えたような、縁の赤い、

底裏の黄色い、靴の間から、赤みがかった大理石の張り出しの下へと、尾を垂れ、

はみ出させているが、聖人の左の足先は、尾が画面の外へ出ないよう、見張っている

ようでもあり、黒い針のように尖(とが)った尾の先は、力なく、くねるばかり。

右下奥では何やら、尾の根元が太く外へとうねり、捲き戻って来る、尾の付け根の

辺り、聖人の槍の、床へ立てられた持ち手と、左の脛(すね)覆(おお)いの間に、

覗(のぞ)く、いやに小さく渦巻く、灰色がかったピンク色の、臍(へそ)か、

肛門か、泌尿器の突端のようなものが、描かれているのも、見える。 クリヴェリの龍は、聖人の槍と足に遮(さえぎ)られ、鎖(とざ)され、

クリヴェリの龍は、聖人の槍と足に遮(さえぎ)られ、鎖(とざ)され、

封じ込められ、未来永劫、画面の外へ届くことはなく、

何かを遺(のこ)そうとすることも、叶(かな)わぬかのよう。

だがサラマンダーは、聖人の鎧(よろい)と槍が、鍛(きた)えられた

匠(たくみ)の炉の、炎と火花の裡(うち)に顕(あらわ)れて、

暁(あかつき)と黄昏(たそがれ)に消える、その淡いピンク色を、

鎧(よろい)の胸に映し、ちらちらと炎の飛び散り、舞い踊る尾を、

槍に巻き付け、槍を握り締(し)めた聖人の左の掌(たなごころ)か、

腰に当てられた右の掌(たなごころ)に、炎と光を操り制する、

不思議な力を宿した卵を、預けたかも知れない。

クリヴェリは、ウッチェロやピエロ・デラ・フランチェスカらによる、

ルネサンスの、輝かしい色と光に満たされた空間と、ダイナミックな

力動の軌跡を、受け継ぎつつ、マルトレルが根ざしていた、画平面上へ

どこまでも、繰り広げられ、次々と花開く、物語の兆(きざ)しの連なる、

国際ゴシック へと回帰しながらも、間もなくマニエリスムからバロックへと

向かう、光と闇の裡(うち)に溢(あふ)れ、狭間(はざま)より迸(ほとばし)る、

情念の描出という、次代の要請ともいうべきものを、感じていただろうか。

ゴシック時代の、絢爛豪華に彩飾された 写本 (Illuminated manuscript) や

時祷書 (Book of hours) に見られるように、光背(こうはい)も、そこへと

一体化するよう、ほとんど黒く見える毛彫(けぼ)りや刻印で文様を施された、

金箔地を背景にしているので、圧倒的な非現実感が鬩(せめ)ぎ合い、

最終的に、この若武者を、聖人へと変容させ昇華させるのだろう。

本の頁(ページ)の上、イニシアルの大文字から、欄外へと渦巻き

零(こぼ)れ拡がっていく、蔓草(つるくさ)文様の間や、挿絵の、

鎖(とざ)された金や色地の背景から、二次元が耀き霞(かす)み、

夜空のように深まり退く、耀きを鏤(ちりば)め秘めた闇の裡(うち)に、

幻や夢が浮かび上がり現出する、国際ゴシックと、

壁面に描き出された窓から、物語や過去の場面が演じられている、

深い空間が穿(うが)たれ、そこに降り注ぐ永遠の光が、

登場人物の躍動する姿と、その意識を照らし出す、ルネサンスは、

二次元上の、塑造と彫刻という、異なる方向から、

同じ確かな存在を構築しようとする、ものだったかも知れない。

ルネサンスの、広やかな薄明に、彼方(かなた)から投じられた

光明で、耀き出(いづ)る存在と、ゴシックの、内なる混沌とした

薄暮明(うすくらがり)の奥底から、幽遠な煌(きらめ)きを宿して

浮かび上がる存在は、共に、自然の妙(たえ)なる取り合わせによって、

遙(はる)かな時を経て、海溝の底へと沈み、隆起し、波に運ばれ、

険しい山奥、谷底に育(はぐく)まれた、石を砕(くだ)き、採り出された

色を、明滅する光に、現れては消える、形を辿(たど)り、

透き通るように、薄く、丹念に塗り重ね、想いを凝らし、

力を尽くし、慈(いつく)しみ、願いを込めて、生み出された。

より良き世界を希求し、時空を超えて、遙(はる)かな未知なる未来へと

流離(さすら)い進む、人類の叡知に支えられた挑戦の、永遠なれ、と。

Saint George 1472 年 テンペラ・板(金地) Tempera on Wood(Gold ground) 96.5 × 33.7 cm

巻き毛をふんわりと梳(す)き出した、幼顔の聖人は、片手を腰に

小首を傾(かし)げ、どこか気だるげに、観る者を眺めやる。

ウッチェロの神懸(がか)った聖人とは異なり、普通の貴族の男児のようにも見える。

中世の頃より、床屋は歯科医・外科医を兼ね、いつしか

瀉血(しゃけつ) の際、 血を伝わらせた棒に、包帯が巻き付いた

デザイン の サインポール が考案されたというが、それは、

ひょっとして、この麗(うるわ)しき髪形の、若き聖人が、脇(わき)に突き立てている、

(先の折れた)槍から、思いつかれたのでは、と想われたり、しないだろうか。

それとも、元祖 有平飴 × 千歳飴 の特大版を持っていて、

先を食ってしまった (か、食らわせてしまった、龍に)、

訳ではないが、洋装の 五月人形 のようにさえ見えて来るのは、

魚や波を想わせる鎧(よろい)のデザインと、

鋸鮫(ノコギリザメ) のごとく口を開けた、

苔生(む)す緑の、龍が足下に控えて居るからで、

代わりに、ぽっかり口を開いた、大きな 鯉 が居た

としても、さして不思議はない、だろうか。

鋸鮫(ノコギリザメ)よりも大型で、かつては地中海や、大西洋にも

広く分布、淡水の川を溯(さかのぼ)り、湖で繁殖することもできた

鋸鱏(ノコギリエイ) も、 アルトドルファー の描いた 、 大鯰(ナマズ)

(のような龍) と共に、龍伝説のモデルたり得ただろうか。

(龍については、次回、更に、妄言を呈させていただくこととし、ここでは、

聖人の鎧(よろい)に幻出される大魚のほうへ、想いを彷徨(さまよ)わせたい)

メトロポリタン美術館のサイト で、画像をクリックすると、全画面で拡大して見られる。

ここでも主調となっているのは、鮮やかで澄んだ、高価な青と金の対比で、

それが、渦巻いたり尖(とが)ったりしながら拡がってゆく、波飛沫(しぶき)や

海の生物を想わせる、奇抜なデザインの鎧(よろい)を具現しつつ、

鎖(とざ)された金地を背景に、美少年に纏(まと)われているために、

ほとんど同じ構図と色彩対比を用いた、天空まで遠く抜け拓(ひら)けていく、

空間に聳(そそ)り立つ、先のミカエル像とは、似て非なる印象を受ける。

青と金の対比を、複雑に結び合わせ引き立たせる、鏤(ちりば)められた

弁柄 (べんがら / Sinopia) の 赤 と、 ロゥ・シエナ の黄の上に薄く刷(は)かれた白、

狭い露台の端に立つ聖人の、足のすぐ後ろに蹲(うずくま)る、龍の鈍い淡緑色や、

聖人の鎧(よろい)の端々から覗(のぞ)く 鎖帷子(くさりかたびら) の暗褐色からなる、

バレエかオペラの衣装デザインか、モードやファッションの

イラストを見るようだが、先の、ウッチェロの聖ゲオルギウスと龍と

同じ頃に描かれた、ピエロ・デラ・フランチェスカのミカエルは、

祭壇画全体が仕上がるまでに、十五年を経ているとはいえ、

このクリヴェリの若き聖ゲオルギウス像とは、二年しか隔たっていない。

細い赤いベルトを、肩と腰へ斜めに掛け渡し、暗い赤の盾(たて)を背負い、

抜き身と思(おぼ)しき、赤い両刃(もろは)の細身の剣を、左の腰に下げる。

画面右側、左手で、赤い大理石の床に突き立てた、赤と銀白色の巻き上がる

槍の先は折れ、左下後ろで、口を大きく開いたまま、飼い主の方を見上げて

鳴く猟犬のごとき、死せる緑の龍の、脳天へ突き刺さり、下顎(あご)の奥から、

その切っ先を貫き出したまま、血は 代赭(たいしゃ) の喉元(のどもと)を伝い、

曲げた首へと滴(したた)って、聖人の立つ、赤みがかった大理石の上へ、

目立たず、その模様のように、粘々(ねばねば)と垂れ落ちている。

肩には、獅子(しし)の口から、水飛沫(しぶき)か鰭(ひれ)か

水掻(か)きのような、覆(おお)いが突き出て、先が尖(とが)る。

胸には、蓮弁のような、花のような模様、腹には、噴水などの彫像に見られる、

そこから水が出て来るような、への字口の獅子(しし)の顔がついている。

両側から渦巻模様が出ているので、それが水のようにも、

獅子が羊のようにも、 牧羊神 のようにも見える。

膝(ひざ)下にも、長寿の亀の後ろへ靡(なび)く

藻の房のような、尖(とが)った青い飾りが出ている。

鎧(よろい)の下に着ている、金色の細かい光を含んだ、暗色の

鎖帷子(くさりかたびら)の下から出て来る脚は、金色の鋼(はがね)の

腿(もも)当て、脛(すね)当てに覆(おお)われているが、全体に明るく、

水や光を思わせる、魚のようなデザインと、寛(くつろ)いだポーズから、

重い鎧(よろい)を着ているという感じは受けない。

大魚が居る、そこに。

(両肩の、青い)胸鰭(むなびれ)と、

(胸の上の、ピンクがかった灰白色の)左右の目玉、

(首周りの、灰白色の)ピンクがかった口、

(胸の真ん中で、緩(ゆる)やかに弧を描きながら、降りていく、青い)背鰭(せびれ)、

(腰から下の、青い)尾鰭(おびれ)からなる、

胴全体が、(上向きの)魚を思わせるデザインの、鎧(よろい)。

背鰭(せびれ)が嘴(くちばし)とすれば、梟(フクロウ)にも見えないこともないが、

大魚のイメージは、周囲を捲(ま)き込んで浮上し、表面化を試みるかのよう。

水であると同時に、それを掻(か)く鰭(ひれ)でもある、 ラピスラズリ の青と

光であると同時に、それを反射する鱗(うろこ)でもある、ロゥ・シエナの黄金に

包まれつつ、それらを自らの一部として纏(まと)い、また、離れては、浮かぶ。

肩口の獅子頭の鬣(たてがみ)は、胸鰭(むなびれ)が掻(か)き進む、波頭に

湧(わ)き立ち、渦巻く泡、煌(きら)めき、黄金(こがね)色に染まっている。

尾鰭(おびれ)も、また、波を蹴(け)立て、左右に交わりつつ、後退し、

泡捲(ま)く、波飛沫(しぶき)の航跡を、自らの上から下へと残し、

大魚は踠(もが)きながら上へと昇ってゆく。

それが、 三原色 、あるいは 補色 となる二色を、均等に混ぜ合わせると

できる、泥色のような、えも言われぬ昏(くら)いグレーの、暗褐色の

鎖帷子(くさりかたびら)と、 ドルトン の鋭敏な 桿状体 によれば、

陰の僅(わず)かに明るい部分に過ぎない、暗赤色の盾(たて)に、

取り巻かれているので、光の届かぬ、ゆえに色も形も失われた、

深海の暗闇から、時空を超えて浮かび上がる、 鮟鱇(アンコウ) か

虎魚(オコゼ) のように、仄(ほの)かに明滅し、背景へと圧縮され、

鎧(よろい)の上へ二次元化し、凝着するかに見える。

太古の昔 (古生代オルドビス紀からデボン紀) 、その化石から

甲冑(かっちゅう)魚 と呼ばれる大型の魚や、巨大な節足動物が、たくさん居た。

鋸(ノコギリエイ)や鮟鱇(アンコウ)、虎魚(オコゼ)が漁師の網にかかったり、

海底の異変や捕食者からの逃避行で浮上、座礁してその姿が評判となることも

あったろうし、ウクライナの西の都 テルノーピリ のデボン紀の地層からの

甲冑(かっちゅう)魚の化石は多種に亘(わた)り、1540 年の市の創建前後から、

この世ならぬ不思議な生き物の姿を伝えるものとして、

貴重で高価な顔料となる鉱石と一緒に、各地へ齎(もたら)され、

気鋭の宮廷画家たちの目に、留まる機会もあったに違いない。

クリヴェリのゲオルギウスの両膝には、それぞれ

亀 も居て、上へと泳ぎ昇ろうとするかのよう。

亀がそこから現れ、抜け出して、上へと脛(すね)を昇って行った、

小さな水面も、それぞれ下の方、赤に縁どられた靴の、足の甲にある。

この二匹の亀の、甲羅(こうら)部分と、鎧(よろい)の形作る、大魚の、

最上部にある、目と口の辺りは、うっすらと、真赭 (まそほ) という

辰砂(しんしゃ) の、暗いピンク色を帯びているようにも、見える。

この色は ニュートラル・グレー に僅(わず)かな ヴェネツィアン・レッド を

混ぜた、 マウントバッテン・ピンク と呼ばれる、色にも近い。

ルネサンスの画家で、絵画技法と色彩理論についての書を著した

チェンニーノ・チェンニーニ によれば、ヴェネツィアン・レッド自体は、

そこへ白を混ぜてゆくことで、人肌の色調が、様々に

齎(かも)し出されるので、当時は盛んに用いられていた。

マウントバッテン・ピンク Mountbatten Pink (#997A8D) Wikipedia Mountbatten pink

この深い赤を幽(かす)かに秘めた、淡いグレーを塗った船が、

夜明けや黄昏(たそがれ)や曇天の海で、すぐに視界から消えてしまうことに気づき、

第二次世界大戦中、カムフラージュのために、艦隊の駆逐艦をこの色で塗らせた

英国海軍元帥 マウントバッテン伯爵 に因(ちな)み、この名がつけられている。

ヴェネツィアン・レッド(赤)やラピスラズリ(青)、ロゥ・シエナ(黄)等の、

自然の微妙な取り合わせによる、鮮やかで深い発色の顔料を

交易、硬質な煌(きらめ)きを、不透明で滑らかな表面から

弾(はじ)き返す、微細で稠密な描出に適した、堅牢な テンペラ と、

乾きが適度に遅く、柔らかく豊かな耀きを封じ込めるように、薄く、

透明感を維持したまま、塗り重ねることが可能な、 油彩 による、

混合技法を生み出し、大きさも自由に変えられ、開閉や移動可能な

板絵 、さらには、帆布のように巻き拡げて張り、軽々と持ち運べる

カンヴァス 画が、複合的に発展、それを駆使した、目眩(めくるめ)く

作品が隆盛を誇った、イタリアの、海運都市 ヴェネツィア で、

知らず知らず、このことに気づいていた者も、居たに違いない。

この効果は、ヴェネツィア生まれのクリヴェリの、この作品でも、

同じイタリアの シエナ 産のロゥ・シエナの上に、薄く

刷(は)かれた 白 によって、醸(かも)し出されている。

シエナでは、十三世紀から十五世紀にかけ、青と金の荘厳な対比で

知られた シエナ派 が、同時代の フィレンツェ で展開されていた、

力強い ルネサンス の空間構築の、現実感に勝るとも劣らぬ、

夢のように浮遊する、幻想の封じ込まれた泡の、忘れ難(がた)き

永遠性を、 国際ゴシック の装飾性に、見出していたのだった。

白のみならず、上に重ねられた色に、温かみのある黄金(こがね)色の

明るさを含ませる、ロゥ・シエナの元となる 褐鉄鉱 (リモナイト) には、

消臭効果があることも知られている。

存在の気配、痕跡を消す、色たち。

補色残像効果 という、目の中だけの色を生み出す 同時対比 を起こさせ、

深まれば色も形も失われる、真空の闇を生み出す、グレーの効果を共に

用いた、この鎧(よろい)の魚は、青い水の透き通った鰭(ひれ)で、深海の

闇の底から浮かび上がり、夜明けと日没の海の耀きの中に、かき消える。

それは人肌に似た、一滴の血が潜(ひそ)み、溶け消えてゆく、

逢魔(おうま)が刻(とき) の海の淡い灰色。

イラストのような描法と感覚の持ち主のようにも想われる、

クリヴェリは、ピエロ・デラ・フランチェスカの亡くなった

三年後に、六十五歳位で亡くなったとされるが、感覚的には、

この両者は、かなり隔たっているようにも想われる。

ウッチェロや、ピエロ・デラ・フランチェスカが、

光と影と色の耀きで、空と大地を自在に繰り広げ、

物語の劇的瞬間を、常に躍動させているのに対し、

クリヴェリや、 ボッティチェリ は、

その鋼(はがね)のような、線の律動の裡(うち)に、

軽々と柔らかく、動き出す可能性を、

幾何学性や象徴性へと、永遠に封じ込め、

観る者の目の裡(うち)で、幽(かす)かに

揺蕩(たゆた)わせようとするかのよう。

誰かが目を投じた瞬間、ウッチェロのゲオルギウスは、龍に槍を貫き通し、

ピエロ・デラ・フランチェスカのミカエルは、龍の首を断ち切って、

湯気の立ち、血泡を飛ばす、それを下げ、剣を降ろす。

その眸(ひとみ)は既に、天空の青の彼方に坐(おわ)す、

この世を統べる真(まこと)の耀きを見ている。

誰かが見やるまでもなく、クリヴェリのゲオルギウスは、

金地を背に、狭い露台に佇(たたず)み、ボッティチェリの

ヴィーナスや春の女神たちと同じく、あらゆる物語の展開と

可能性を深く裡(うち)に秘めたまま、そこに居て動くことはない。

槍はもう折れている。

あるいは、ゆらゆらと幽(かす)かに、いつまでも揺蕩(たゆた)い続ける。

遊足から力足へ体重が移され、折れた槍の先で振動が収まりつつあり、

見るともなく、遙(はる)かな未来へ投ぜられた、視野を過(よぎ)る

私たちの影に、その視線がふと揺らめき、吐き出されつつあった

息が、いつからか忘れられ止(とど)められていたのが、

想い出されたかのように、幽(かす)かに鼻孔から漂う。

最大限まで拡大する過程で、看(み)て取れるように、

全体は、潰(つぶ)れることなく、細かく重ねられた、

薄く均質な筆触で、覆(おお)われている。

それは、まさに、形体へと投じられる光を、

その宇宙の眼差(まなざ)しの一つ一つを、

心を込め、力を尽くして、再現しようとするかのよう。

鎧(よろい)を打ち出した、鑿(のみ)や鏨(たがね)の跡、

髪の毛の一筋一筋と、皮膚の肌理(きめ)と皺(しわ)に

溜(た)まる、幽(かす)かな光と蔭の集積を、描出する

細く短く、薄塗りのタッチが、形体の起伏に沿って

丹念に重ねられ、埋められていき、そこに再び光が降り注ぎ、

視線が投ぜられる度に、すべてが耀き、生動するように、

存在と動きへの、力の流れと均衡(バランス)の気配が、生成される。

サラマンダー(火蜥蜴/ひとかげ) Salamander

この、緑色の顔をして、背に、暁(あかつき)と黄昏(たそがれ)の海に消える

ピンク色を、仄(ほの)かに纏(まと)ったサラマンダーは、炎に包まれ、涼しい顔。

尾は、くるくると渦巻いてから、先が画面の外へ垂れている。

サラマンダーは、四大元素の火の精が、顕(あらわ)れたものとされ、

毒龍とは一線を画し、揺らめく炎のような、大きさの定まらぬ、

ほとんどは小さな、蜥蜴(とかげ)のような、姿をしているとされる。

このサラマンダーは、巻いた尾の中に、卵を隠し持っていて、それを

そっと頁(ページ)の外へ、送り出そうとしているのかも知れない。

それとも、その 龍血樹 の根方に、それは未(いま)だ埋(うず)もれているのだろうか。

同じような、緑色をした、クリヴェリの龍も、 メトロポリタン美術館のサイト で、拡大すると、

画面の下、聖人の足の甲の、青い水面を階段状に湛(たた)えたような、縁の赤い、

底裏の黄色い、靴の間から、赤みがかった大理石の張り出しの下へと、尾を垂れ、

はみ出させているが、聖人の左の足先は、尾が画面の外へ出ないよう、見張っている

ようでもあり、黒い針のように尖(とが)った尾の先は、力なく、くねるばかり。

右下奥では何やら、尾の根元が太く外へとうねり、捲き戻って来る、尾の付け根の

辺り、聖人の槍の、床へ立てられた持ち手と、左の脛(すね)覆(おお)いの間に、

覗(のぞ)く、いやに小さく渦巻く、灰色がかったピンク色の、臍(へそ)か、

肛門か、泌尿器の突端のようなものが、描かれているのも、見える。

封じ込められ、未来永劫、画面の外へ届くことはなく、

何かを遺(のこ)そうとすることも、叶(かな)わぬかのよう。

だがサラマンダーは、聖人の鎧(よろい)と槍が、鍛(きた)えられた

匠(たくみ)の炉の、炎と火花の裡(うち)に顕(あらわ)れて、

暁(あかつき)と黄昏(たそがれ)に消える、その淡いピンク色を、

鎧(よろい)の胸に映し、ちらちらと炎の飛び散り、舞い踊る尾を、

槍に巻き付け、槍を握り締(し)めた聖人の左の掌(たなごころ)か、

腰に当てられた右の掌(たなごころ)に、炎と光を操り制する、

不思議な力を宿した卵を、預けたかも知れない。

クリヴェリは、ウッチェロやピエロ・デラ・フランチェスカらによる、

ルネサンスの、輝かしい色と光に満たされた空間と、ダイナミックな

力動の軌跡を、受け継ぎつつ、マルトレルが根ざしていた、画平面上へ

どこまでも、繰り広げられ、次々と花開く、物語の兆(きざ)しの連なる、

国際ゴシック へと回帰しながらも、間もなくマニエリスムからバロックへと

向かう、光と闇の裡(うち)に溢(あふ)れ、狭間(はざま)より迸(ほとばし)る、

情念の描出という、次代の要請ともいうべきものを、感じていただろうか。

ゴシック時代の、絢爛豪華に彩飾された 写本 (Illuminated manuscript) や

時祷書 (Book of hours) に見られるように、光背(こうはい)も、そこへと

一体化するよう、ほとんど黒く見える毛彫(けぼ)りや刻印で文様を施された、

金箔地を背景にしているので、圧倒的な非現実感が鬩(せめ)ぎ合い、

最終的に、この若武者を、聖人へと変容させ昇華させるのだろう。

本の頁(ページ)の上、イニシアルの大文字から、欄外へと渦巻き

零(こぼ)れ拡がっていく、蔓草(つるくさ)文様の間や、挿絵の、

鎖(とざ)された金や色地の背景から、二次元が耀き霞(かす)み、

夜空のように深まり退く、耀きを鏤(ちりば)め秘めた闇の裡(うち)に、

幻や夢が浮かび上がり現出する、国際ゴシックと、

壁面に描き出された窓から、物語や過去の場面が演じられている、

深い空間が穿(うが)たれ、そこに降り注ぐ永遠の光が、

登場人物の躍動する姿と、その意識を照らし出す、ルネサンスは、

二次元上の、塑造と彫刻という、異なる方向から、

同じ確かな存在を構築しようとする、ものだったかも知れない。

ルネサンスの、広やかな薄明に、彼方(かなた)から投じられた

光明で、耀き出(いづ)る存在と、ゴシックの、内なる混沌とした

薄暮明(うすくらがり)の奥底から、幽遠な煌(きらめ)きを宿して

浮かび上がる存在は、共に、自然の妙(たえ)なる取り合わせによって、

遙(はる)かな時を経て、海溝の底へと沈み、隆起し、波に運ばれ、

険しい山奥、谷底に育(はぐく)まれた、石を砕(くだ)き、採り出された

色を、明滅する光に、現れては消える、形を辿(たど)り、

透き通るように、薄く、丹念に塗り重ね、想いを凝らし、

力を尽くし、慈(いつく)しみ、願いを込めて、生み出された。

より良き世界を希求し、時空を超えて、遙(はる)かな未知なる未来へと

流離(さすら)い進む、人類の叡知に支えられた挑戦の、永遠なれ、と。