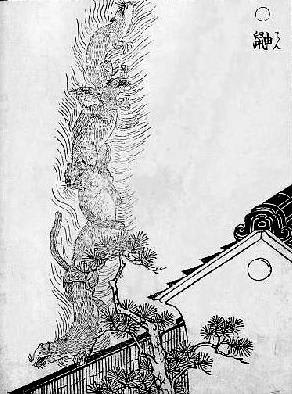

項垂れて眠る、人々の間を廻って行った。 彼方此方に白く、平らな花を咲かせた茨が

鬱蒼と生い茂っている。 香りは噎せるようで、日差しは雲の彼方で微かなのに、首筋に汗が

滴り、眩暈がする。 重い兜を脱ぎ、鎖帷子の頭巾を後ろへずらした。 風が吹かないものか

高い処に登れば、馬を繋いだ場所が判るかも知れない。 狭い螺旋の石段を登って行くと、

茨に覆われた小さな窓から、斑の光が瞼を撫ぜ、汗の滲んだ睫の上で、虹色の羽扇を次々と

広げていく。 狂とか気とか昏とか睡とかいう言葉が、何処かから身を擡げ、白っぽい綿毛の

ようなものになって、次々とその扇に煽がれ、ふわふわ漂う。 暗い廊下の前へ、とうとう

登りつめると、一段一段脚を曳き摺り、帷子の上で跳ね回った鞘の騒々しい音も止んで、深く

湿った息遣いだけが塔の中に響いた。 もう一度汗を拭った。 目を凝らす。 突当りは、厚い

緞帳に覆われている。 緞帳の裾は床の上で陰を蟠らせ、ぼんやりと揺れて、奥へ続いている

ように見える

確かめるべく、剣の切っ先をそろそろと隙間に差し入れると、俄かに腕が攣って、引っ張られ

るように滑り、払い退けた拍子に、緞帳は頭上へ裂け墜ちて、濛々と埃が舞った

咳き込んだ末に、やっと目を上げると、幾つもの穹窿の間に、ほっそりとした飾り柱の

彫り取られた、明るい窓が奥にあった。 初めはそれしか見えなかった。 外は薄曇りで、

目には涙も溜っていたから。 だが何か、軋むような音が聞こえていた。 部屋の中程の床に、

古暈けた糸車があって、ゆっくりと回っている。 傍らに、髪を太く三編みにした老婆が、

全身灰色に背を丸めている。 眠っているように、夥しい深い皴の中に目を綴じて、身動き一つ

しない。 襤褸襤褸の緞帳に塗れた剣を持ち上げようとして、また腕が攣り、取落しそうになった

魔女なら敵うまい。 あれだけ咳き込んだのに眠っているのなら、わざわざ起こすこともない

糸車は何を紡いでいるのか。 眠りか、茨か。 一歩ずつ、そっと後退りしながら、

辺りを見廻すと、床の上にも糸車の周りにも、壁の飾り柱にも、白い腕の置かれた

大理石の長椅子の背にも、茨の蔓が這い込んでいて、白い花を夢のように咲かせている

此処は花の数が少ない。 日蔭だからか。 もう一歩下がった。 白い腕

入口の壁の脇に、動物や蔓草の彫られた、大理石の長椅子があって、夢のように白い

女の人が坐っていた。 彫刻か。 顔の前に下がった茨の蔓が幾つか、微かに震えている

自分が起こした風だろうか。 ふっと息を吹きつけてみる。 瞼が開いて、真直ぐに此方を見た

その眼を一目見て、いつも呼んでいたのは、この人だったのが判った。 いつもこの茨の森を

避けていた。 近くに来ると落ち着かなくなり、呪われているような気がして、向きを変えた

明日の婚礼も整い、何となく森へ行って確かめて来るか、と思い立ったのだった

重装備過ぎたかとは思った。 噂には聞いていたが、自分に関係があるとは思いもよらなかった

今更、何をどうすればよいのか。 随分、待っていたのだろうか

だがその人は笑った。 声もなく静かに。 笑うと顔から白い粉が落ちた。 先刻より彼方此方で

漂い蟠っている、綿毛のようなもの。 顔立ちは崩れず、はらはらとたくさんの白い粉が、

胸から膝へ舞い落ちていく。 深々と裾の広がる足許へ眼を落すと、雪のように白い粉が

堆く積もっていた。 恐ろしく、だが去りがたく、声も出なかった。 その人はまた笑った。

泣いているのかもしれない、と、ふと思った。 はらはらと粉が舞った。 擦れた息が白い喉から

出てきたのだった。 粉が床に宙に、文字を描いていく。 ようこそ。 涙も声も疾うに枯れ果てて

しまい、花粉で話します。 随分と迷われましたね。 曾曾曾祖父様の代から変わることなく。

それでも御婚礼の前、男子が身籠られる前に来られたのは、其方が初めてです。 遅き裡にも

疾く早く、早き裡にも頗る遅く、と老婆が眠ったまま呟く。 それ故、全員揃われました

彼女が僅かに身体を動かすと、その髪や衣に入り込んでいた茨は、白い肌を貫いて更に深く

彼女の裡に入り込んでいることが判った。 彼女が再び深く椅子に凭れて静かに見つめた時、

身体中に震えが走り、踵を返して、石段を駆け降りた。 御祖父様、御父上様。 最初の踊り場で

溢れ殖えていた蔓に躓いて、鎖帷子に覆われた身体は打ち砕かれながら転がり落ちた

剣や兜が耐え難い程の騒々しい音を立て、やがてそれも止んだ

塔の中で、白い喉が声なき声で呟いた。 叫んでいたのかもしれない。 また、と、はらはらと

白い粉が舞った。 迷いつつ来りて遅きに失し、疑いつつ帰らんとして早きに失す、

さらば、と幽く文字を連ね。 老婆は白い女の人の歳月を撓め、眠りの糸車を回し、茨を紡ぐ、

夢は、白々と花咲き、白い綿毛となって漂い去る。 老婆は白い女の人の老いでもあり、

白い女の人は老婆の夢かも知れない、その場合、生きているのは誰だろう、茨 ?

遠くで馬の嘶きが聞こえ、日が沈んだ。 塔の下の石の床で、捻じ曲げられた首は仰向き、

直ぐに茨の蔓が、その身体を覆い始めた。 見開かれた眸から白い粉が、波のように床の上に

満ち溢れた。 呼び掛けるように半ば開かれた、唇の間から一筋の血が、石の割れ目を伝って

深く地中へと浸み落ち、太い茨の根に触れた

茨の白い花々が一斉に散った。 白い女の人が静かに目を閉じた。 来年からは薄紅の花が咲く

かも知れない。 或いは薄紅の綿毛が何処へか飛んでいくのかも知れない。 深い深い茨の

静まり返った森の中で幽かに、軋むような音だけがいつまでも続いている

鬱蒼と生い茂っている。 香りは噎せるようで、日差しは雲の彼方で微かなのに、首筋に汗が

滴り、眩暈がする。 重い兜を脱ぎ、鎖帷子の頭巾を後ろへずらした。 風が吹かないものか

高い処に登れば、馬を繋いだ場所が判るかも知れない。 狭い螺旋の石段を登って行くと、

茨に覆われた小さな窓から、斑の光が瞼を撫ぜ、汗の滲んだ睫の上で、虹色の羽扇を次々と

広げていく。 狂とか気とか昏とか睡とかいう言葉が、何処かから身を擡げ、白っぽい綿毛の

ようなものになって、次々とその扇に煽がれ、ふわふわ漂う。 暗い廊下の前へ、とうとう

登りつめると、一段一段脚を曳き摺り、帷子の上で跳ね回った鞘の騒々しい音も止んで、深く

湿った息遣いだけが塔の中に響いた。 もう一度汗を拭った。 目を凝らす。 突当りは、厚い

緞帳に覆われている。 緞帳の裾は床の上で陰を蟠らせ、ぼんやりと揺れて、奥へ続いている

ように見える

確かめるべく、剣の切っ先をそろそろと隙間に差し入れると、俄かに腕が攣って、引っ張られ

るように滑り、払い退けた拍子に、緞帳は頭上へ裂け墜ちて、濛々と埃が舞った

咳き込んだ末に、やっと目を上げると、幾つもの穹窿の間に、ほっそりとした飾り柱の

彫り取られた、明るい窓が奥にあった。 初めはそれしか見えなかった。 外は薄曇りで、

目には涙も溜っていたから。 だが何か、軋むような音が聞こえていた。 部屋の中程の床に、

古暈けた糸車があって、ゆっくりと回っている。 傍らに、髪を太く三編みにした老婆が、

全身灰色に背を丸めている。 眠っているように、夥しい深い皴の中に目を綴じて、身動き一つ

しない。 襤褸襤褸の緞帳に塗れた剣を持ち上げようとして、また腕が攣り、取落しそうになった

魔女なら敵うまい。 あれだけ咳き込んだのに眠っているのなら、わざわざ起こすこともない

糸車は何を紡いでいるのか。 眠りか、茨か。 一歩ずつ、そっと後退りしながら、

辺りを見廻すと、床の上にも糸車の周りにも、壁の飾り柱にも、白い腕の置かれた

大理石の長椅子の背にも、茨の蔓が這い込んでいて、白い花を夢のように咲かせている

此処は花の数が少ない。 日蔭だからか。 もう一歩下がった。 白い腕

入口の壁の脇に、動物や蔓草の彫られた、大理石の長椅子があって、夢のように白い

女の人が坐っていた。 彫刻か。 顔の前に下がった茨の蔓が幾つか、微かに震えている

自分が起こした風だろうか。 ふっと息を吹きつけてみる。 瞼が開いて、真直ぐに此方を見た

その眼を一目見て、いつも呼んでいたのは、この人だったのが判った。 いつもこの茨の森を

避けていた。 近くに来ると落ち着かなくなり、呪われているような気がして、向きを変えた

明日の婚礼も整い、何となく森へ行って確かめて来るか、と思い立ったのだった

重装備過ぎたかとは思った。 噂には聞いていたが、自分に関係があるとは思いもよらなかった

今更、何をどうすればよいのか。 随分、待っていたのだろうか

だがその人は笑った。 声もなく静かに。 笑うと顔から白い粉が落ちた。 先刻より彼方此方で

漂い蟠っている、綿毛のようなもの。 顔立ちは崩れず、はらはらとたくさんの白い粉が、

胸から膝へ舞い落ちていく。 深々と裾の広がる足許へ眼を落すと、雪のように白い粉が

堆く積もっていた。 恐ろしく、だが去りがたく、声も出なかった。 その人はまた笑った。

泣いているのかもしれない、と、ふと思った。 はらはらと粉が舞った。 擦れた息が白い喉から

出てきたのだった。 粉が床に宙に、文字を描いていく。 ようこそ。 涙も声も疾うに枯れ果てて

しまい、花粉で話します。 随分と迷われましたね。 曾曾曾祖父様の代から変わることなく。

それでも御婚礼の前、男子が身籠られる前に来られたのは、其方が初めてです。 遅き裡にも

疾く早く、早き裡にも頗る遅く、と老婆が眠ったまま呟く。 それ故、全員揃われました

彼女が僅かに身体を動かすと、その髪や衣に入り込んでいた茨は、白い肌を貫いて更に深く

彼女の裡に入り込んでいることが判った。 彼女が再び深く椅子に凭れて静かに見つめた時、

身体中に震えが走り、踵を返して、石段を駆け降りた。 御祖父様、御父上様。 最初の踊り場で

溢れ殖えていた蔓に躓いて、鎖帷子に覆われた身体は打ち砕かれながら転がり落ちた

剣や兜が耐え難い程の騒々しい音を立て、やがてそれも止んだ

塔の中で、白い喉が声なき声で呟いた。 叫んでいたのかもしれない。 また、と、はらはらと

白い粉が舞った。 迷いつつ来りて遅きに失し、疑いつつ帰らんとして早きに失す、

さらば、と幽く文字を連ね。 老婆は白い女の人の歳月を撓め、眠りの糸車を回し、茨を紡ぐ、

夢は、白々と花咲き、白い綿毛となって漂い去る。 老婆は白い女の人の老いでもあり、

白い女の人は老婆の夢かも知れない、その場合、生きているのは誰だろう、茨 ?

遠くで馬の嘶きが聞こえ、日が沈んだ。 塔の下の石の床で、捻じ曲げられた首は仰向き、

直ぐに茨の蔓が、その身体を覆い始めた。 見開かれた眸から白い粉が、波のように床の上に

満ち溢れた。 呼び掛けるように半ば開かれた、唇の間から一筋の血が、石の割れ目を伝って

深く地中へと浸み落ち、太い茨の根に触れた

茨の白い花々が一斉に散った。 白い女の人が静かに目を閉じた。 来年からは薄紅の花が咲く

かも知れない。 或いは薄紅の綿毛が何処へか飛んでいくのかも知れない。 深い深い茨の

静まり返った森の中で幽かに、軋むような音だけがいつまでも続いている