関越前橋インターより北東に6キロ

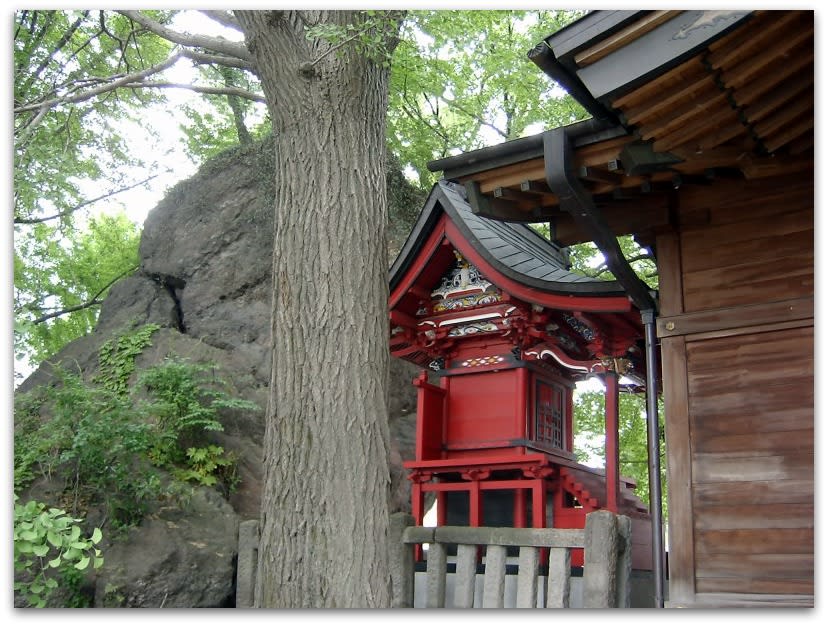

国道17号(中山道)から利根川を渡り3キロほど北上 群馬大学昭和キャンパス近くに岩神稲荷神社が鎮座しています。

国指定天然記念物「飛石」

社殿の背後にある巨石を御神体としてお祀りしています。

昭和13年(1938年)12月14日に「岩神の飛石(いわがみのとびいし)」として国指定天然記念物に指定されました。

周囲約70m、地表に出ている部分の高さは約10m、そして地中にもさらに約10mも埋もれているといわれています。

主祭神:倉稲魂命 木花咲耶姫命も併せて祀るのは浅間山所以でしょう。

巨石自体が信仰対象の原始信仰が残る場所として貴重な存在です。

前橋藩初代藩主の酒井重忠が、巨岩の上に稲荷神を勧請したのが創建の由来

石質は溶結凝灰岩で、 位置的にずっと赤城山由来と考えられていました。

しかし、近年の研究で浅間山の山体崩壊が由来と判明しました。

赤褐色の火砕岩と溶岩で構成されています。

凝灰岩の粘性が見られる場所です。

昔、岩を石材にしようとノミを入れたところ、そこから真っ赤な血が噴き出し、地元の人達はそれを神のたたりだと恐れ、ここに神社を建てたと言う伝説が今も語られています。

溶岩の立派な手水鉢です。

岩神の飛石案内板(写真クリックで拡大)

解説の中にもあるように10万年以上も前の赤城山の山崩れで出来た地層の組成と同じ事から長い間この岩は赤城山由来と考えられてたようですが2016年の科学的分析調査の結果、約2万4,000年前の浅間山大崩落による火山泥流で流されてきた、浅間山由来と判明したそうです。

解説後半をよく読むと約2万年前の浅間山で起こった山体崩壊で出来た地層にも言及されている事から当時より議論があった事が予想できます。

(撮影日:2007-5)

お断り:2007年当時の情報となります。当時とは異なる事が想定されますので訪れる際には、事前に調べて頂き記事は参考程度とお考え下さい。

【マップ】

また群馬県は浅間山の噴火の影響を受けていますね。確か江戸時代の噴火では、火山灰で埋まってしまった村があったような。

神社の背後に岩は、何回みても絵になりますね。

次回も楽しみにしています。

そもそも神社の巨石は、原始信仰の祭祀施設ですからね。絵になるのも当然っちゃ当然なんでしょうが後付けで造られたものも確かに存在しているわけで。

まぁ、分かる人には分かる。それでいいと思います。