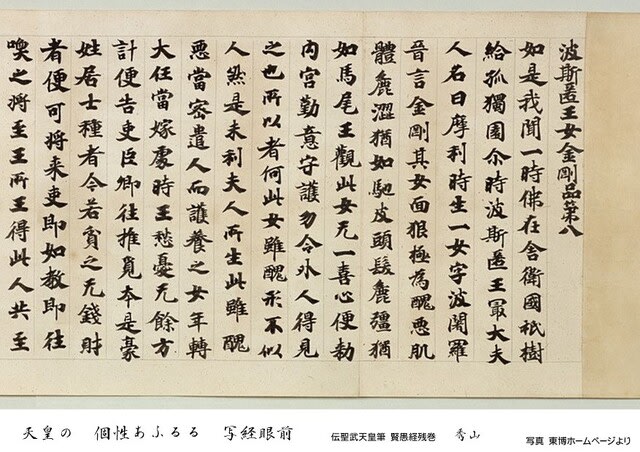

表情の 活写 国宝絵巻かな

東博 平治物語絵巻(六波羅行幸巻)

今から800年もの前の絵巻を眼前にし、しかも、単眼鏡で詳細をじっくりと観ていますと、その時の制作者の息遣い、筆遣いまで伝わってくるように思えます。

この絵巻物の場面は、1159年の平治の乱で、二条天皇が源義朝らにより幽閉された内裏から脱出をはかり,清盛の六波羅邸に逃れようとしているところです。武士たちが簾をはね上げてのぞいた中には、女房姿に変装した天皇の衣装の一部が見えます。

この絵巻物が描いている歴史を少し紐解きますと、平治の乱は保元の乱(1156年)に続いて起こりました。

保元の乱では、第77代後白河天皇と崇徳上皇とが対立。後白河天皇が勝利し治天の君(ちてんのきみ)として実権を握りました。

後白河天皇は1158年に二条天皇に譲位し上皇となり、院政を敷きます。

その後、後白河上皇と二条天皇が対立し、公家、武士も加わる権力争いとなり、平治の乱が勃発しました。上皇、天皇は生き残ったものの、両派の公家・武家の側近はほぼ壊滅し、清盛率いる平氏一門の一人勝ちだったようです。この乱以降、後白河院政の下で、「平家にあらずんば人にあらず」(平家物語・平時忠の言)の世になっていきます。

歴史は粋なもので、「驕れる者久しからず ただ春の夜の夢の如し」も、また真なり。(同じく平家物語冒頭・祇園精舎の鐘の声、・・・)