夏からずいぶん間が空いてしまいましたが・・・(苦笑)

社会科関係の記事の続編です。

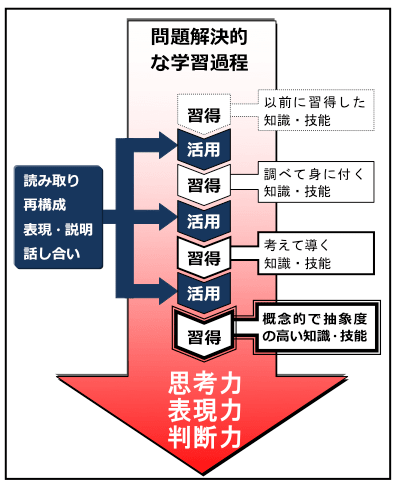

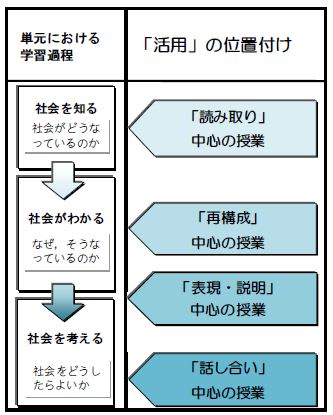

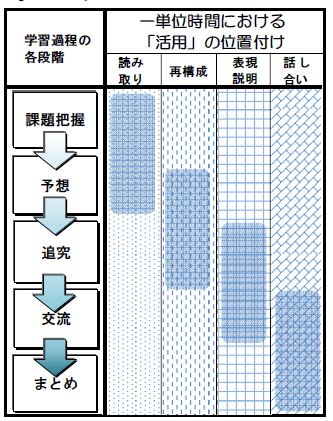

社会科における4つの言語活動を

問題解決的な学習過程に位置付ける際、

「どのように教材研究をおこなうか?」

ということも重要になってくると思います。

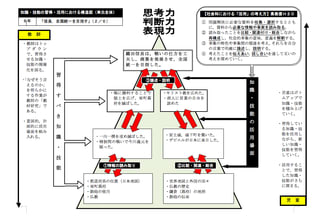

その際に参考にしたのが、北俊夫先生の「知識の構造図」です。

この構造図をヒントにして、

言語活動の位置づけをこのように作ってみました。

【6年社会 戦国時代の単元構想】

(↑クリックすると拡大します)

【6年社会 織田信長の授業構想】

(↑クリックすると拡大します)

教師は、上からこのピラミッドを造っていきます。

すなわち「最終的におしえたいことは何か?」という、概念的な高位の知識をまずは設定するのです。

そして、その知識を身につけさせるにはどのような知識が必要か?

という観点から、知識のレベルを下げていき、ピラミッドを造っています。

逆に児童の思考は下からです。

授業中に児童は、基礎的、基本的な知識技能を習得活用しながら、

知識をどんどんどんどん上に積み重ねていきます。

積み上げる際に必要になってくるのが、

========

「言語活動」

========

なのです。

教師は上から(トップダウン)

児童は下から(ボトムアップ)

おすすめの教材研究です。