4つの言語活動(読み取り/再構成/表現・説明/話し合い)を、

問題解決的な学習過程に位置付けることは、

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「習得」と「活用」の小刻みな繰り返し

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

であることを前回説明しました。

その具体例として、授業の一こまを紹介します。

ただし、45分の中で、

全ての4つの言語活動を一気に網羅するのは毎回は厳しいです。

この例は、あくまでも

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「問題解決的な学習過程に位置付ける」

「小刻みな繰り返し」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

のサンプルとしてみていただければと思います。

(↑ クリックすると拡大します)

問題解決的な学習過程に位置付けることは、

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「習得」と「活用」の小刻みな繰り返し

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

であることを前回説明しました。

その具体例として、授業の一こまを紹介します。

ただし、45分の中で、

全ての4つの言語活動を一気に網羅するのは毎回は厳しいです。

この例は、あくまでも

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「問題解決的な学習過程に位置付ける」

「小刻みな繰り返し」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

のサンプルとしてみていただければと思います。

(↑ クリックすると拡大します)

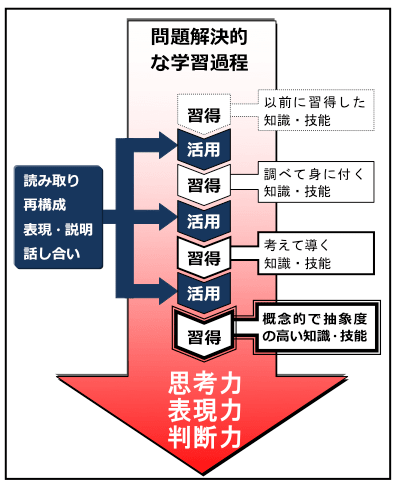

問題解決的な学習は,

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

基礎的・基本的な知識および技能の「習得」・「活用(=言語活動)」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

を繰り返し,進めていくと考えます。

その過程を経て、思考力・判断力・表現力等の育成を目指します。

これについて,北俊夫氏(2008)は,

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「一旦身につけた知識や技能は,それらを活用して学習することをとおして,

身に付けた知識や技能をさらに確実なものとしたり,

新たな知識や技能を習得したりする機会にもなる。

また,問題意識を持って,すでに習得している知識や技能を活用して

新しい知識や技能を獲得(習得)していく過程が探究している姿である。

(中略)

活用や探究によって,習得した基礎的・基本的な知識はさらに定着したり,

新たな知識・技能(調べて身に付く知識・技能,考えて導く知識・技能,

概念的で抽象度の高い知識・技能など)が習得される。」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

としています。

北氏の言うとおり,

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「習得」と「活用」は相互に関連し合って

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

おり,

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「習得」「活用」の双方向的な流れを意識しながら

「活用(=言語活動)」を問題解決的な学習過程に位置付ける

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ことで,知識が確実に定着すると考えます。

また知識の質が,

=================

・考えて導く知識・技能

・概念的で抽象度の高い知識・技能

=================

へと深まる過程をとおして,社会的な思考力や表現力・判断力が身に付くと考えます。

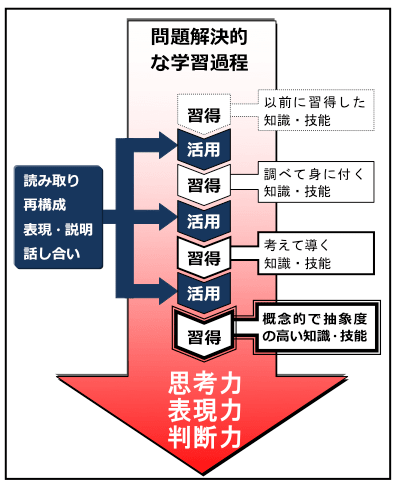

これまで述べてきた問題解決的な学習過程における「習得」と「活用(=言語活動)」の関係を

以下のようにまとめてみました。

※ この図を具現化した授業モデルは次回紹介します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

基礎的・基本的な知識および技能の「習得」・「活用(=言語活動)」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

を繰り返し,進めていくと考えます。

その過程を経て、思考力・判断力・表現力等の育成を目指します。

これについて,北俊夫氏(2008)は,

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「一旦身につけた知識や技能は,それらを活用して学習することをとおして,

身に付けた知識や技能をさらに確実なものとしたり,

新たな知識や技能を習得したりする機会にもなる。

また,問題意識を持って,すでに習得している知識や技能を活用して

新しい知識や技能を獲得(習得)していく過程が探究している姿である。

(中略)

活用や探究によって,習得した基礎的・基本的な知識はさらに定着したり,

新たな知識・技能(調べて身に付く知識・技能,考えて導く知識・技能,

概念的で抽象度の高い知識・技能など)が習得される。」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

としています。

北氏の言うとおり,

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「習得」と「活用」は相互に関連し合って

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

おり,

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「習得」「活用」の双方向的な流れを意識しながら

「活用(=言語活動)」を問題解決的な学習過程に位置付ける

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ことで,知識が確実に定着すると考えます。

また知識の質が,

=================

・考えて導く知識・技能

・概念的で抽象度の高い知識・技能

=================

へと深まる過程をとおして,社会的な思考力や表現力・判断力が身に付くと考えます。

これまで述べてきた問題解決的な学習過程における「習得」と「活用(=言語活動)」の関係を

以下のようにまとめてみました。

※ この図を具現化した授業モデルは次回紹介します。

社会科における4つの言語活動(基礎的・基本的な知識・技能の活用)

について、それぞれのイメージを以下のように作ってみました。

━━━━━

読み取り

━━━━━

━━━━━

再構成

━━━━━

━━━━━

表現・説明

━━━━━

━━━━━

話し合い

━━━━━

について、それぞれのイメージを以下のように作ってみました。

━━━━━

読み取り

━━━━━

━━━━━

再構成

━━━━━

━━━━━

表現・説明

━━━━━

━━━━━

話し合い

━━━━━

小学校社会科において,以下のような学習活動を,

言語活動(基礎的な知識・技能の活用)と、とらえてみます。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

━━━━━

読み取り

━━━━━

問題解決に必要な資料を収集・選択するとともに,資料から必要な情報や事実を読み取る。

━━━━━

再構成

━━━━━

読み取ったことを比較・関連付け・総合しながら再構成し,社会的事象の意味,意義を解釈する。

━━━━━

表現・説明

━━━━━

事象の特色や事象間の関連を考え,それらを自分の言葉で表現する。

━━━━━

話し合い

━━━━━

考えたことを伝え合い,話し合いをとおして,互いの考えを発展させる。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

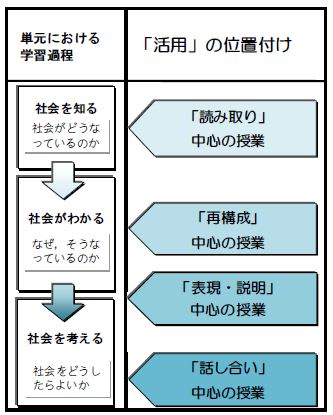

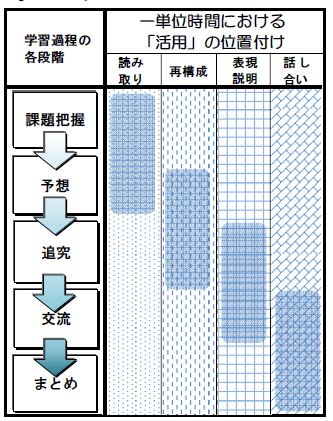

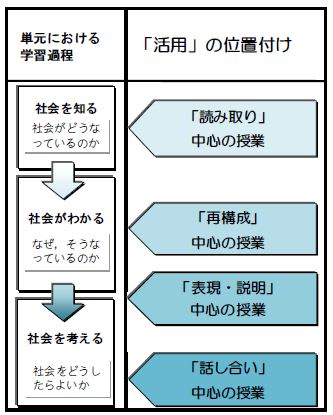

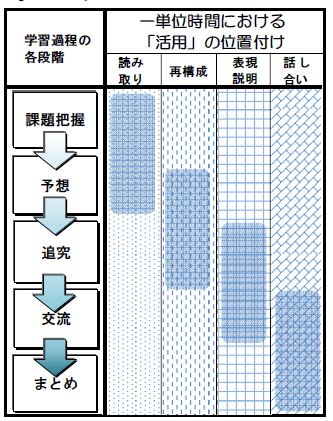

以上の「言語活動(=活用)」を、

問題解決的な学習過程に以下のように位置付けてみました。

■単元全体に位置付けた場合

■単位時間に位置付けた場合

言語活動(基礎的な知識・技能の活用)と、とらえてみます。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

━━━━━

読み取り

━━━━━

問題解決に必要な資料を収集・選択するとともに,資料から必要な情報や事実を読み取る。

━━━━━

再構成

━━━━━

読み取ったことを比較・関連付け・総合しながら再構成し,社会的事象の意味,意義を解釈する。

━━━━━

表現・説明

━━━━━

事象の特色や事象間の関連を考え,それらを自分の言葉で表現する。

━━━━━

話し合い

━━━━━

考えたことを伝え合い,話し合いをとおして,互いの考えを発展させる。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

以上の「言語活動(=活用)」を、

問題解決的な学習過程に以下のように位置付けてみました。

■単元全体に位置付けた場合

■単位時間に位置付けた場合

━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━

┃┃ 思考を促す社会科授業(5)

~思考を促すための便利ツール~

━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━

「思考を促す授業」を構成する上で、とても有用なツールを紹介

します。もちろん、黒板とチョークの使用は大前提なのですが、そ

れらと併用することで最大限の効果をあげる以下の3点です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1)実物投影機

2)マグネットスクリーン(黒板に貼れる簡易スクリーン)

3)プロジェクター

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

これらのツールを活用し、「大きく」映すということが、児童の

思考も「大きく」促していくことにつながるのです。

==============================

○地図帳の地名探しの際に、位置を即座に確認できる。

○各種グラフの読み取りで、特徴や変化などを全員で読み取れる。

○写真資料の読み取りで、各自が見つけた細かい情報を確認できる。

==============================

大きく映すことにより、一人一人が読み取った事象を全員で確認

することができます。すなわち「情報の共有」がとても容易になる

のです。情報が共有できるということは、そこで生じた「はてな?」

も共有できるということです。このことで、学級全体の思考をダイ

ナミックに促す事が可能となります。

具体的なテクニックを紹介しましょう。以下は歴史授業における

活用例とその反応です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・大仏の写真を実物投影機で黒板に映し、鼻や目を実物大で提示

→「なぜ、どうやって、こんな大きな大仏を造ったのだろう?」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・参勤交代のイラストを大きく提示し、細かい情報の読み取り

→「様々な特徴を持つ人が沢山いる。役割は何だろう?」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

黒板に貼り付けたスクリーンにパッと映すだけで、子どもたちの

思考が大きく促された事を実感できました。

このツールは子どもの思考を促すだけではありません。大きく映

せるということは、授業構想も大きく広げるのです。結果、教材研

究における教師自身の思考をも促す事に繋がります。その思考の促

しが、授業、ひいては子どもたちの学力に反映されていき、大きな

相乗効果を生んでいきます。

ICT活用の重要性が叫ばれている昨今、これらのツールは多くの学

校現場に導入されているはずです。児童の思考を促し、確かな学力

をつけるためにも、積極的な活用をお勧めします。

(パソコンと併用すれば、効果はさらに高まると思います。)

┃┃ 思考を促す社会科授業(5)

~思考を促すための便利ツール~

━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━

「思考を促す授業」を構成する上で、とても有用なツールを紹介

します。もちろん、黒板とチョークの使用は大前提なのですが、そ

れらと併用することで最大限の効果をあげる以下の3点です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1)実物投影機

2)マグネットスクリーン(黒板に貼れる簡易スクリーン)

3)プロジェクター

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

これらのツールを活用し、「大きく」映すということが、児童の

思考も「大きく」促していくことにつながるのです。

==============================

○地図帳の地名探しの際に、位置を即座に確認できる。

○各種グラフの読み取りで、特徴や変化などを全員で読み取れる。

○写真資料の読み取りで、各自が見つけた細かい情報を確認できる。

==============================

大きく映すことにより、一人一人が読み取った事象を全員で確認

することができます。すなわち「情報の共有」がとても容易になる

のです。情報が共有できるということは、そこで生じた「はてな?」

も共有できるということです。このことで、学級全体の思考をダイ

ナミックに促す事が可能となります。

具体的なテクニックを紹介しましょう。以下は歴史授業における

活用例とその反応です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・大仏の写真を実物投影機で黒板に映し、鼻や目を実物大で提示

→「なぜ、どうやって、こんな大きな大仏を造ったのだろう?」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・参勤交代のイラストを大きく提示し、細かい情報の読み取り

→「様々な特徴を持つ人が沢山いる。役割は何だろう?」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

黒板に貼り付けたスクリーンにパッと映すだけで、子どもたちの

思考が大きく促された事を実感できました。

このツールは子どもの思考を促すだけではありません。大きく映

せるということは、授業構想も大きく広げるのです。結果、教材研

究における教師自身の思考をも促す事に繋がります。その思考の促

しが、授業、ひいては子どもたちの学力に反映されていき、大きな

相乗効果を生んでいきます。

ICT活用の重要性が叫ばれている昨今、これらのツールは多くの学

校現場に導入されているはずです。児童の思考を促し、確かな学力

をつけるためにも、積極的な活用をお勧めします。

(パソコンと併用すれば、効果はさらに高まると思います。)

━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━

┃┃ 思考を促す社会科授業(4)

ー「隠す」ことで思考を促すー

━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━

社会科授業において、児童の思考を促すために私がよく行うのは

「教材加工」です。社会科の命は資料ですが、例えばその一部を「

隠して」提示するのです。

5年「日本の国土」の授業場面で具体的に説明します。

授業冒頭、プロジェクタで大きな世界地図を提示しました。しか

し実は、その世界地図にはあるものが抜けています。見た瞬間子ど

もたちが叫びました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

先生、日本がないですよ!?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

実は、世界地図から日本をきれいに消していたのです。そこで、子

どもたちに日本の場所はどこかを「口頭」で説明させました。

「中国の東」「太平洋の西側」「韓国の隣」など、子どもたちは

張り切って発表します。しかしその度に、言葉通りだけれども日本

の位置とは全く違う位置をわざと指差します。子どもたちからは、

「違う、そこじゃない!」とブーイングの嵐です。

指で示せば簡単なのに、言葉で位置を説明するのはとても難しい

事に子どもたちは気が付きました。そこで、もどかしがっている彼

らに発問です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

地図帳には国の位置を簡単に説明できる、ある線が2種類あります。

それは何か調べましょう。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

子どもたちは、夢中になって教科書や地図帳を調べます。そして、

緯線(緯度)と経線(経度)を使えば、日本の位置を正確に伝えら

れることに気がつきました。子どもたちはみな、緯線と経線の便利

さに感動していました。

そしてその後、日本の領土について、緯線と経線を活用しながら

調べる学習につなげていくことができました。「隠す」ことで児童

の思考を促し、学習意欲を高めることができたのです。

特にも現在の社会科教科書は写真やグラフ、イラストが豊富で、

ビジュアル面で引きつけられる内容になっています。例えば、その

資料の一部を付箋等で隠すだけで、子どもたちの「はてな?」が生

まれます。

誰でもできる簡単な「教材加工」です。

┃┃ 思考を促す社会科授業(4)

ー「隠す」ことで思考を促すー

━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━

社会科授業において、児童の思考を促すために私がよく行うのは

「教材加工」です。社会科の命は資料ですが、例えばその一部を「

隠して」提示するのです。

5年「日本の国土」の授業場面で具体的に説明します。

授業冒頭、プロジェクタで大きな世界地図を提示しました。しか

し実は、その世界地図にはあるものが抜けています。見た瞬間子ど

もたちが叫びました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

先生、日本がないですよ!?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

実は、世界地図から日本をきれいに消していたのです。そこで、子

どもたちに日本の場所はどこかを「口頭」で説明させました。

「中国の東」「太平洋の西側」「韓国の隣」など、子どもたちは

張り切って発表します。しかしその度に、言葉通りだけれども日本

の位置とは全く違う位置をわざと指差します。子どもたちからは、

「違う、そこじゃない!」とブーイングの嵐です。

指で示せば簡単なのに、言葉で位置を説明するのはとても難しい

事に子どもたちは気が付きました。そこで、もどかしがっている彼

らに発問です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

地図帳には国の位置を簡単に説明できる、ある線が2種類あります。

それは何か調べましょう。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

子どもたちは、夢中になって教科書や地図帳を調べます。そして、

緯線(緯度)と経線(経度)を使えば、日本の位置を正確に伝えら

れることに気がつきました。子どもたちはみな、緯線と経線の便利

さに感動していました。

そしてその後、日本の領土について、緯線と経線を活用しながら

調べる学習につなげていくことができました。「隠す」ことで児童

の思考を促し、学習意欲を高めることができたのです。

特にも現在の社会科教科書は写真やグラフ、イラストが豊富で、

ビジュアル面で引きつけられる内容になっています。例えば、その

資料の一部を付箋等で隠すだけで、子どもたちの「はてな?」が生

まれます。

誰でもできる簡単な「教材加工」です。

━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━

┃┃ 思考を促す社会科授業(3)

ー思考を促す発問の条件②ー

━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━

「思考を促す発問」第二の条件は、「考えることはできるが、簡

単に答えは出ない」というような「揺さぶり」をかけることです。

「揺さぶり」には様々な方法がありますが、今回は以下の二点を紹

介します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1)二者択一で考えるもの

(2)自分たちの生活に立ち返って考えられるもの

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

深い社会的事象を追究する問いに、当てずっぽうで正解できる子

は多くありません。しかし、二者択一で提示すれば、どの子も予想

をする事ができます。このように解決の手がかりを提示し、その理

由を考える事で全員の思考を促すことができると考えます。

具体的な授業場面(6年生歴史単元:室町時代『金閣と銀閣』)

で説明をします。金閣と銀閣の両方を扱った後、このように発問し

ました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

みなさんは、金閣と銀閣どちらに住みたいですか?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

やんちゃ君を筆頭に、最初は金閣派が優勢です。ピカピカの金箔

に囲まれた贅沢な生活をイメージするようです。しかし、話し合い

を深めていくと、その優劣が拮抗してきます。金閣は落ち着かない

という意見も多く出てくるのです。

そこですかさず、補助発問を出します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「そこに(自分が)一生住む」と仮定して考えてごらんなさい

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

自分たちの生活に立ち返り、揺さぶります。すると話し合いの中

で子ども達は、「銀閣のほうが良い」と言うようになりました。銀

閣は障子、ふすまなど、現代日本の住宅様式の原点でもあります。

その価値に触れる事で、銀閣が作られた室町時代から現代に繋がる

文化の重要性について認識できました。結果、本時の大本命である

「書院造」「日本文化の良さ」に迫っていくことが可能となったの

です。

「銀閣の建築様式は現代の私たちの生活様式につながっているの

ですよ」と、ただ解説するのは簡単です。しかしそれだけでは定着

がおぼつきません。揺さぶりにより児童の思考を促しながら「書院

造」についておさえていくことで、理解及び学力定着面で確かな効

果を得た場面となりました。

━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━

┃┃ 思考を促す社会科授業(2)

ー思考を促す発問の条件ー

━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━

「思考を促す発問」の第一条件。社会科授業においては、やはり

「実物資料の提示」です。私の社会科授業において「実物資料」は、

「火縄銃」「赤紙」「自動車のボデー」「投票箱」等(複製品含む)

多岐にわたります。そこでグッと高まった児童の興味・関心を、社

会的思考へ導くのが「発問」なのです。

授業の一場面で説明します。

6年「長篠合戦」の学習。子どもたちに火縄銃の複製品を提示し

ました。当時の火縄銃の構造に忠実に作られており、手にズシリと

重い、そんな火縄銃の質感に子どもたちは大興奮です。実際手に取

り、様々な部位を調べることで、重い火縄銃に弾を詰め発射させる

まで、相当な手間と時間がかかることを実感します。

子どもたちはシミュレーションの結果、弾を詰めてから発射させ

るまで30秒かかることが分かりました。対する武田騎馬隊は最前

線まで20秒で突撃したと言われています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

織田軍の鉄砲(30秒)→ × ←(20秒)武田軍の騎馬隊

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

普通に考えると武田軍が勝利します。当然子どもたちも武田軍が勝

ったと予想します。そこで、以下のように発問します。

==============================

実は、この戦いは織田軍が勝利します。

なぜ、織田軍は勝利できたのでしょうか?

==============================

長篠合戦図から、信長が勝った要因を探します。鉄砲の長所も短

所も分かっているので、鉄砲の長所を生かし、かつ短所を殺すポイ

ントを見つけなければなりません、

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・(騎馬隊の突進を止める)木柵

・(騎馬隊の”足”を妨害する)堀

・小隊ごとに分散して配置された鉄砲隊 等々

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

子どもたちは様々なポイントを見つけ、発表することができました。

実際の火縄銃から戦国時代の戦いに興味を持ち、火縄銃の長所と短

所をとらえた上で、織田軍の戦法の工夫を読み取ることができたの

です。

このように「実物資料」と「発問」を効果的に組み合わせること

で、児童は社会的事象を身近に感じ、夢中で追究します。結果、児

童の社会的思考を促すことにつながるのです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「発問」の前に、まずは「モノ」を提示する!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このことを意識するだけでも、社会科授業は変わっていくのではな

いでしょうか。

┃┃ 思考を促す社会科授業(2)

ー思考を促す発問の条件ー

━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━

「思考を促す発問」の第一条件。社会科授業においては、やはり

「実物資料の提示」です。私の社会科授業において「実物資料」は、

「火縄銃」「赤紙」「自動車のボデー」「投票箱」等(複製品含む)

多岐にわたります。そこでグッと高まった児童の興味・関心を、社

会的思考へ導くのが「発問」なのです。

授業の一場面で説明します。

6年「長篠合戦」の学習。子どもたちに火縄銃の複製品を提示し

ました。当時の火縄銃の構造に忠実に作られており、手にズシリと

重い、そんな火縄銃の質感に子どもたちは大興奮です。実際手に取

り、様々な部位を調べることで、重い火縄銃に弾を詰め発射させる

まで、相当な手間と時間がかかることを実感します。

子どもたちはシミュレーションの結果、弾を詰めてから発射させ

るまで30秒かかることが分かりました。対する武田騎馬隊は最前

線まで20秒で突撃したと言われています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

織田軍の鉄砲(30秒)→ × ←(20秒)武田軍の騎馬隊

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

普通に考えると武田軍が勝利します。当然子どもたちも武田軍が勝

ったと予想します。そこで、以下のように発問します。

==============================

実は、この戦いは織田軍が勝利します。

なぜ、織田軍は勝利できたのでしょうか?

==============================

長篠合戦図から、信長が勝った要因を探します。鉄砲の長所も短

所も分かっているので、鉄砲の長所を生かし、かつ短所を殺すポイ

ントを見つけなければなりません、

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・(騎馬隊の突進を止める)木柵

・(騎馬隊の”足”を妨害する)堀

・小隊ごとに分散して配置された鉄砲隊 等々

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

子どもたちは様々なポイントを見つけ、発表することができました。

実際の火縄銃から戦国時代の戦いに興味を持ち、火縄銃の長所と短

所をとらえた上で、織田軍の戦法の工夫を読み取ることができたの

です。

このように「実物資料」と「発問」を効果的に組み合わせること

で、児童は社会的事象を身近に感じ、夢中で追究します。結果、児

童の社会的思考を促すことにつながるのです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「発問」の前に、まずは「モノ」を提示する!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このことを意識するだけでも、社会科授業は変わっていくのではな

いでしょうか。

「思考を促す授業」というのは、教師になって十数年

自分が追究している永遠のテーマです。

昨年このテーマについて、メルマガの原稿を書く機会をいただきました。

そして、5回の連載で自分の実践の一部をまとめることができました。

実践の整理という意味も含めて、

(拙い文章ですが)ブログにまとめておこうと思います。

━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━

┃┃ 思考を促す社会科授業(1)

ー思考を促すとは?ー

━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━

今夏、新潟県十日町市へ旅する機会がありました。そこでとて

も驚いた事がありました。何と殆どの信号機が縦型だったのです。

豪雪地帯の信号機はみんな縦型。社会科教師であれば常識の事象

ではありますが、やはり実物に接すれば感動するものです。

すぐにデジカメで撮影し、「授業でどのように提示すれば、児童

の思考を促すことができるか?」と、教材化に思いを馳せました。

本稿の題にも掲げた「思考を促す」とは、「なぜ?どのように?」

という思考を児童に強く持たせることです。これは、「思考力・判

断力・表現力等の育成」に直結していく大切な要素だと考えます。

そこで、まずは指導言の吟味から授業を構想していきました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「先生は新潟県に旅行してきました。新潟県は雪の重みで信号機が

壊れないように、縦型になっていたのでした。」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

これでは講義型の授業になってしまいます。思考を促すとは言い難

い、単なる説明です。そこで説明から発問に変えることにしました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「先生は、新潟県に旅行してきました。新潟県の信号機の多くが縦

型になっていました。どうして縦型なのでしょう?」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

この発問だと、児童に「なぜだろう?」という思考が働きます。し

かし、それでもまだ思考を促すには弱いと感じました。そこで、

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「先生は今夏、ある県へ旅行しました。そこではこの縦型信号機が

数多く設置してありました。さて、何県へ旅行したのでしょう?」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

この発問は、児童に「判断」と「根拠」という二重の思考を促しま

す。実際児童は、信号機の形から「雪国」ということまでは予想し

ました。しかし新潟以外でも雪が多い県は存在します。児童は、言

語活動を通して、降雪量の多い都道府県について議論を始めました。

そこで、ご当地マーク(今回は「米」という文字)が入ったマン

ホールの写真や県章を提示します。これらの資料を比較・関連づけ・

総合させ、児童の思考を「新潟県」へ収斂させていきました。

このように指導言の一部を変えるだけで、児童の言語活動も大き

く変化します。「児童の思考を促す」ためには、様々な要素が考え

られますが、今回の例は「発問の工夫」によるものでした。そこで

次回は、「思考を促す発問の条件」について改めて考えてみます。

自分が追究している永遠のテーマです。

昨年このテーマについて、メルマガの原稿を書く機会をいただきました。

そして、5回の連載で自分の実践の一部をまとめることができました。

実践の整理という意味も含めて、

(拙い文章ですが)ブログにまとめておこうと思います。

━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━

┃┃ 思考を促す社会科授業(1)

ー思考を促すとは?ー

━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━

今夏、新潟県十日町市へ旅する機会がありました。そこでとて

も驚いた事がありました。何と殆どの信号機が縦型だったのです。

豪雪地帯の信号機はみんな縦型。社会科教師であれば常識の事象

ではありますが、やはり実物に接すれば感動するものです。

すぐにデジカメで撮影し、「授業でどのように提示すれば、児童

の思考を促すことができるか?」と、教材化に思いを馳せました。

本稿の題にも掲げた「思考を促す」とは、「なぜ?どのように?」

という思考を児童に強く持たせることです。これは、「思考力・判

断力・表現力等の育成」に直結していく大切な要素だと考えます。

そこで、まずは指導言の吟味から授業を構想していきました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「先生は新潟県に旅行してきました。新潟県は雪の重みで信号機が

壊れないように、縦型になっていたのでした。」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

これでは講義型の授業になってしまいます。思考を促すとは言い難

い、単なる説明です。そこで説明から発問に変えることにしました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「先生は、新潟県に旅行してきました。新潟県の信号機の多くが縦

型になっていました。どうして縦型なのでしょう?」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

この発問だと、児童に「なぜだろう?」という思考が働きます。し

かし、それでもまだ思考を促すには弱いと感じました。そこで、

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「先生は今夏、ある県へ旅行しました。そこではこの縦型信号機が

数多く設置してありました。さて、何県へ旅行したのでしょう?」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

この発問は、児童に「判断」と「根拠」という二重の思考を促しま

す。実際児童は、信号機の形から「雪国」ということまでは予想し

ました。しかし新潟以外でも雪が多い県は存在します。児童は、言

語活動を通して、降雪量の多い都道府県について議論を始めました。

そこで、ご当地マーク(今回は「米」という文字)が入ったマン

ホールの写真や県章を提示します。これらの資料を比較・関連づけ・

総合させ、児童の思考を「新潟県」へ収斂させていきました。

このように指導言の一部を変えるだけで、児童の言語活動も大き

く変化します。「児童の思考を促す」ためには、様々な要素が考え

られますが、今回の例は「発問の工夫」によるものでした。そこで

次回は、「思考を促す発問の条件」について改めて考えてみます。