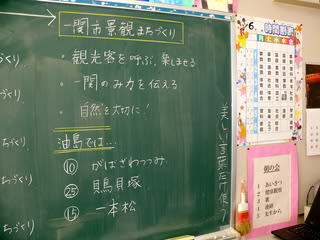

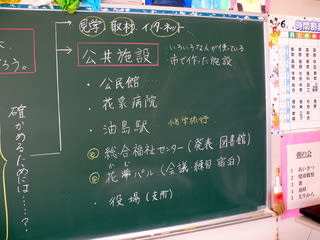

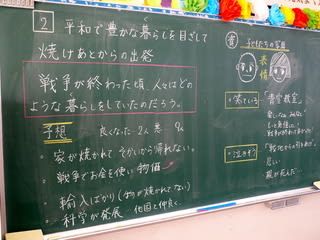

「地方公共団体を学習する小単元」最後の授業である。

住民の暮らしと地方公共団体が

どのようにかかわり合っているかを理解させる。

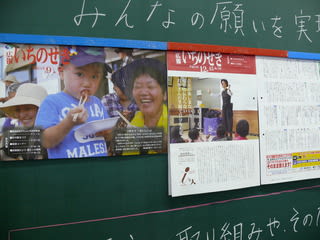

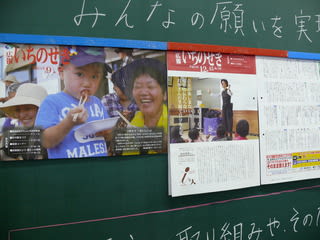

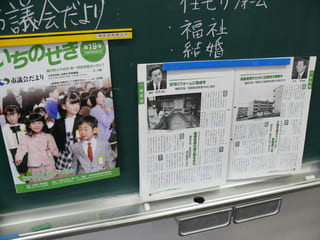

導入で使ったのが

=========

広報いちのせき

=========

表紙や中身で紹介されているイベントを読み取らせる。

ーーーーーーーーーー

・もちつき大会

・マジックショー

・予防接種

ーーーーーーーーーー

参加は「無料」と記してある。

====================

これらのイベントは、誰が企画し、

誰がお金を出して運営しているの?

====================

と発問。

子どもたちは、

ーーーーーーーーーーー

・ボランティア

・税金

・寄付

ーーーーーーーーーーー

などと答える。

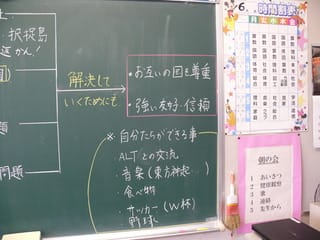

誰が?どうやって?と投げかけると、

子どもたちは「分からない」という。

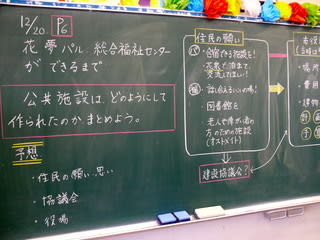

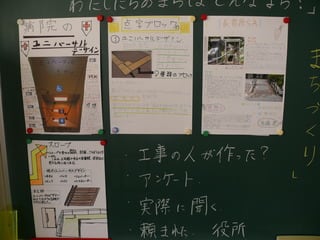

そこで、学習問題を子どもたちに作らせた。

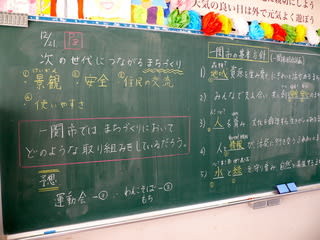

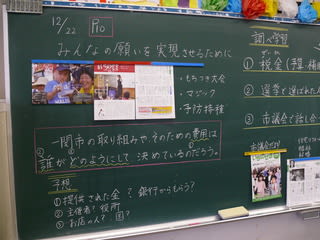

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

一関市の取組みやその費用は

誰が、どのように決めているのだろう

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

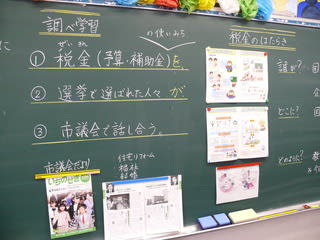

子どもたちが調べるポイントは3点。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

①費用はなにから出ているのか?

②誰が決めているのか?

③どのように決めているのか?

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

これを、教科書本文資料を読ませ、調べさせた。

教科書は、情報が本当にコンパクトに、的確にまとめられている。

地域素材を扱った授業であれ、

やはり自分は教科書は必ず使うように心がけている。

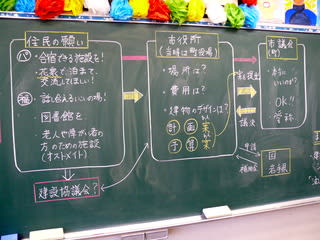

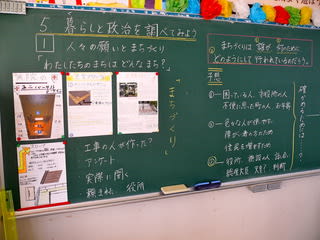

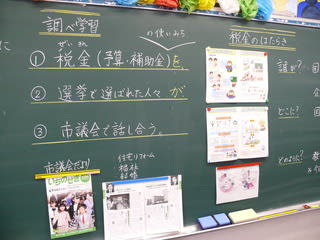

子どもたちは

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

①税金(予算・補助金)の使い道を

②選挙で選ばれた人たちが

③市議会で話し合って決める。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

とそれぞれまとめた。

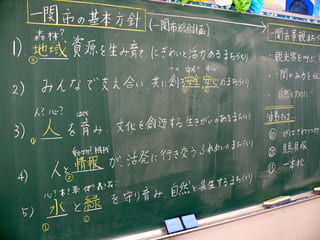

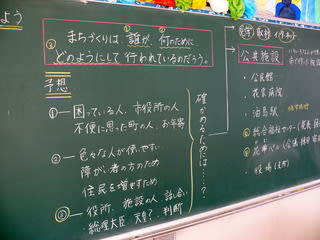

=======================

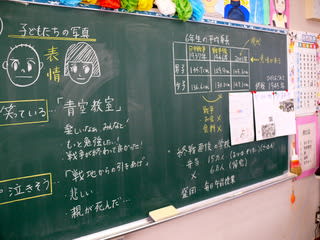

③市議会でどんな風に話し合われているのか?

=======================

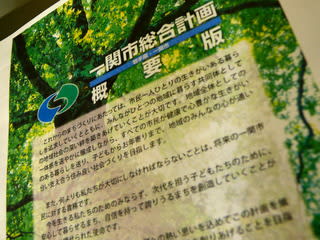

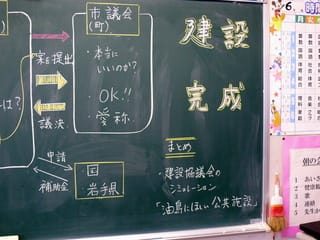

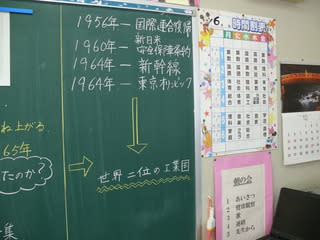

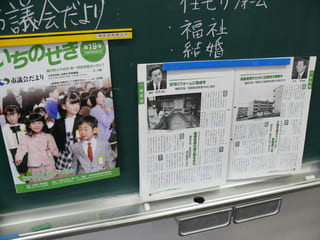

この学習活動で提示した資料が

ーーーーーーーーー

一関市議会だより

ーーーーーーーーー

である。

議員さんたちの「予算」に対する答弁が詳しく分かりやすく載っている。

(しかも、写真付き)

読んでいくと

ーーーーーーー

福祉

ーーーーーーー

教育

ーーーーーーー

建設

ーーーーーーー

結婚問題

ーーーーーーー

いろいろなことで、予算についてのやり取りがあった。

子どもたちにとっても、身近な話題が多かった。

=================

こんなに金がかかっているんだ。

=================

と子どもたち。

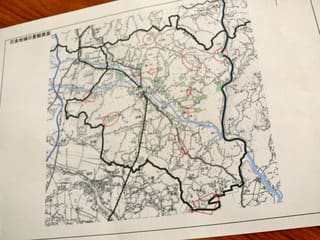

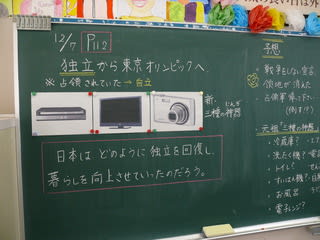

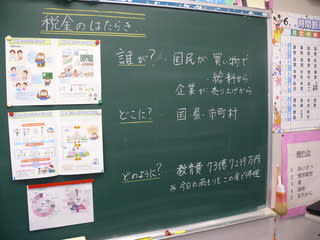

では、、実際一関市の予算の歳入・歳出状況はどうなのかを確認。

これは、市のホームページからダウンロードした円グラフを提示。

教科書資料と同様、我が市においても

「福祉」「公共施設の整備」「教育」について大部分が使われていることを確認。

歳入では、半分以上が「税金」で占められていた。

==============

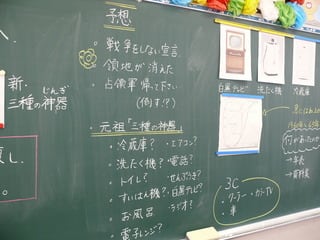

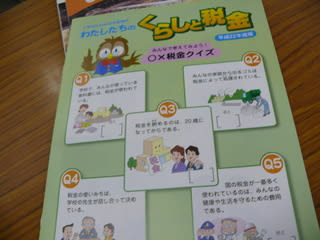

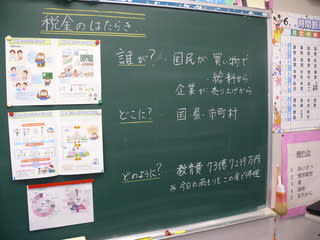

そもそも税金って何?

==============

分かっているようで、分かっていない子どもたち。

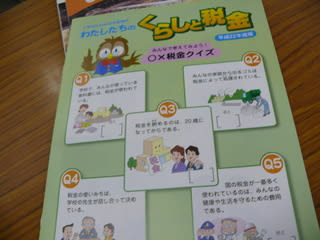

ここで、子どもたちに出した資料は

春に県から配布され、この日のために保管しておいた

「税の資料」

クイズ形式で、税金について楽しく学べる作りになっている。

○×で、子どもたちも楽しそうに手を挙げる。

これらのページを使って、税金の働きについてまとめていく。

ここで、丁度時間が終了。

宿題では、日記のテーマとして

======================

自分たちの学区で、税金を有効に使うとしたら

どんなことが考えられるか。

======================

を提示した。

子どもたちは翌日、1ページしっかり書いてきた。

「福祉」「教育」関係が多かった。

今回の授業で、2学期の社会科は全て終了。

なんとか、終業式の前日で終えることができて、ホッと一息。

子どもたちの食いつきも良く、定着もそれなりにしたと思う。

あとは自分の授業技量。

今回も資料が多かった。

============

メイン資料はなに?

============

と突っ込まれたら、多分答えられないだろう。

使う必然性はそれぞれそれなりにあったのだが、

上手な先生は、それでも一つの資料を通して、多分45分を組み立てるだろう。

ある意味「資料の数」に逃げて、深い教材研究を怠った証明。

ただただ反省である。

残りの単元は、冬休みにしっかり教材研究をして、

きちっとした授業をしていけるようにしよう。

子どもたちのために。

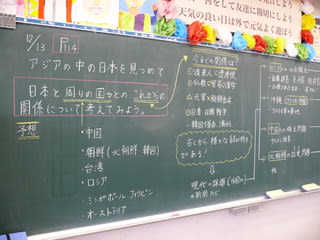

住民の暮らしと地方公共団体が

どのようにかかわり合っているかを理解させる。

導入で使ったのが

=========

広報いちのせき

=========

表紙や中身で紹介されているイベントを読み取らせる。

ーーーーーーーーーー

・もちつき大会

・マジックショー

・予防接種

ーーーーーーーーーー

参加は「無料」と記してある。

====================

これらのイベントは、誰が企画し、

誰がお金を出して運営しているの?

====================

と発問。

子どもたちは、

ーーーーーーーーーーー

・ボランティア

・税金

・寄付

ーーーーーーーーーーー

などと答える。

誰が?どうやって?と投げかけると、

子どもたちは「分からない」という。

そこで、学習問題を子どもたちに作らせた。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

一関市の取組みやその費用は

誰が、どのように決めているのだろう

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

子どもたちが調べるポイントは3点。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

①費用はなにから出ているのか?

②誰が決めているのか?

③どのように決めているのか?

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

これを、教科書本文資料を読ませ、調べさせた。

教科書は、情報が本当にコンパクトに、的確にまとめられている。

地域素材を扱った授業であれ、

やはり自分は教科書は必ず使うように心がけている。

子どもたちは

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

①税金(予算・補助金)の使い道を

②選挙で選ばれた人たちが

③市議会で話し合って決める。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

とそれぞれまとめた。

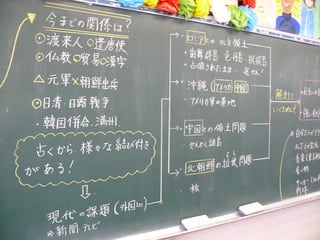

=======================

③市議会でどんな風に話し合われているのか?

=======================

この学習活動で提示した資料が

ーーーーーーーーー

一関市議会だより

ーーーーーーーーー

である。

議員さんたちの「予算」に対する答弁が詳しく分かりやすく載っている。

(しかも、写真付き)

読んでいくと

ーーーーーーー

福祉

ーーーーーーー

教育

ーーーーーーー

建設

ーーーーーーー

結婚問題

ーーーーーーー

いろいろなことで、予算についてのやり取りがあった。

子どもたちにとっても、身近な話題が多かった。

=================

こんなに金がかかっているんだ。

=================

と子どもたち。

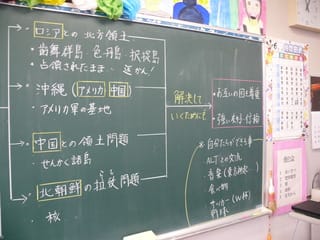

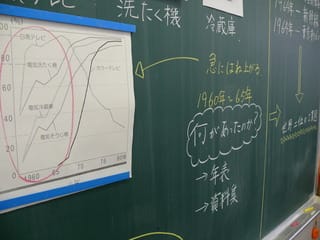

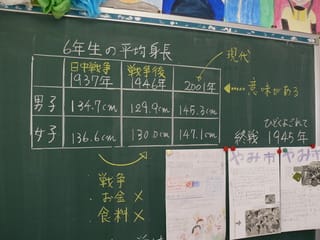

では、、実際一関市の予算の歳入・歳出状況はどうなのかを確認。

これは、市のホームページからダウンロードした円グラフを提示。

教科書資料と同様、我が市においても

「福祉」「公共施設の整備」「教育」について大部分が使われていることを確認。

歳入では、半分以上が「税金」で占められていた。

==============

そもそも税金って何?

==============

分かっているようで、分かっていない子どもたち。

ここで、子どもたちに出した資料は

春に県から配布され、この日のために保管しておいた

「税の資料」

クイズ形式で、税金について楽しく学べる作りになっている。

○×で、子どもたちも楽しそうに手を挙げる。

これらのページを使って、税金の働きについてまとめていく。

ここで、丁度時間が終了。

宿題では、日記のテーマとして

======================

自分たちの学区で、税金を有効に使うとしたら

どんなことが考えられるか。

======================

を提示した。

子どもたちは翌日、1ページしっかり書いてきた。

「福祉」「教育」関係が多かった。

今回の授業で、2学期の社会科は全て終了。

なんとか、終業式の前日で終えることができて、ホッと一息。

子どもたちの食いつきも良く、定着もそれなりにしたと思う。

あとは自分の授業技量。

今回も資料が多かった。

============

メイン資料はなに?

============

と突っ込まれたら、多分答えられないだろう。

使う必然性はそれぞれそれなりにあったのだが、

上手な先生は、それでも一つの資料を通して、多分45分を組み立てるだろう。

ある意味「資料の数」に逃げて、深い教材研究を怠った証明。

ただただ反省である。

残りの単元は、冬休みにしっかり教材研究をして、

きちっとした授業をしていけるようにしよう。

子どもたちのために。