教育センター長研時代に、

尊敬するS指導主事先生から「本質を外すな」と何度も何度もご指導頂いた事。

それ、今回の文章にも生きているなぁと改めて思いました。

ただただ、感謝です。

------------------------------------------------------

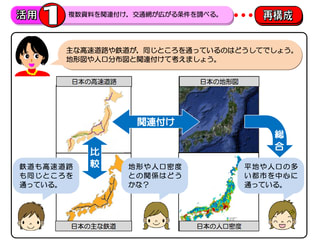

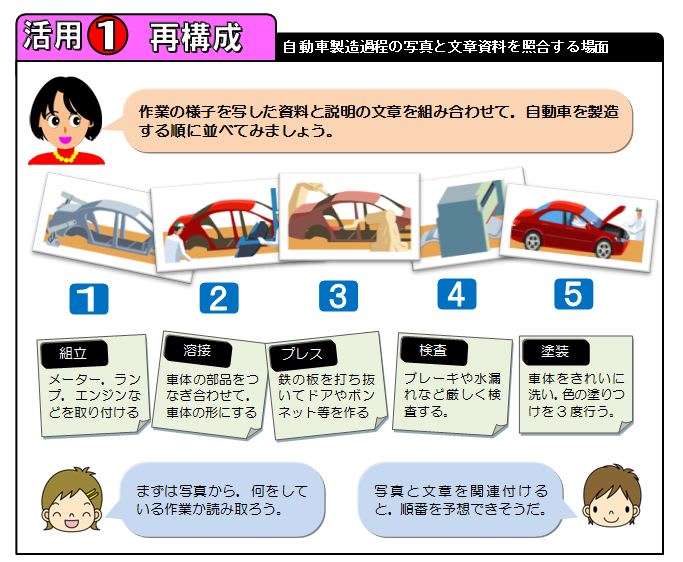

本連載では「思考を促す社会科授業」として、これまで4回に渡

り、【読み取り】、【再構成】、【表現・説明】、【話し合い】と

いう言語活動について示してきました。

しかし、中には、

==============================

こんな当たり前のこと、自分は昔からやってきている!

==============================

なにを改まって、こんな普通の事を書いているんだ?

==============================

と思われた方も、(少なからず)いらっしゃると思います。

確かに私自身も、「目新しい事はそう多く書いていない」と認識

しています。私が提示した実践例は、社会科を専門とする方にとっ

ては、まさに「当たり前」な指導事項だったかもしれません。あわ

せて「提案性」という意味では、少々語弊があったかもしれません。

しかし、こういった本来「当たり前」であるべきことが、今現在

「当たり前」でなくなってしまっていることも、残念ながら事実で

す。若い教員が増え、「社会科の授業が分からない」という声も多

く聞かれます。また、ベテラン教師も日常の多忙感に追われ、自身

の授業を振り返る余裕がない現状です。

だからこそ文部科学省は、「言語活動の充実」という新しき題目

を示して教師たちの興味を引き、そこで改めて「学習指導の本質」

に気づいてもらおうと思ったのではないでしょうか。

ですから、今回の連載で示した事項は、全て「教育の原点」であ

る、と自負しております。そして、これらの活動を確実に、地道に

続けていくことが、子どもたちに力をつける一番の近道だとも確信

しております。

教育に「不易と流行」があるとすれば、今回示した「言語活動」

は、「不易」に当たります。すなわち、我々の先人時代から脈々と

受け継がれてきた、「当たり前」の指導事項を「当たり前」に、確

実に指導していくことが我々の原点でもあるのです。

ならば、「当たり前」な言語活動を、一単位時間、もしくは単元

全体をとおして、意図的計画的に位置付けていきましょう。そして

子どもたちの思考をぐんぐん促していきましょう。それが、子ども

たちの思考力・判断力・表現力等の育成に繋がっていくのだと思い

ます。

「当たり前のことを当たり前に」

簡単そうでいて実はとても難しいことです。だからこそ、それを

着実に実践できるよう、日々努力し続けたいものです。

------------------------------------------------------

尊敬するS指導主事先生から「本質を外すな」と何度も何度もご指導頂いた事。

それ、今回の文章にも生きているなぁと改めて思いました。

ただただ、感謝です。

------------------------------------------------------

本連載では「思考を促す社会科授業」として、これまで4回に渡

り、【読み取り】、【再構成】、【表現・説明】、【話し合い】と

いう言語活動について示してきました。

しかし、中には、

==============================

こんな当たり前のこと、自分は昔からやってきている!

==============================

なにを改まって、こんな普通の事を書いているんだ?

==============================

と思われた方も、(少なからず)いらっしゃると思います。

確かに私自身も、「目新しい事はそう多く書いていない」と認識

しています。私が提示した実践例は、社会科を専門とする方にとっ

ては、まさに「当たり前」な指導事項だったかもしれません。あわ

せて「提案性」という意味では、少々語弊があったかもしれません。

しかし、こういった本来「当たり前」であるべきことが、今現在

「当たり前」でなくなってしまっていることも、残念ながら事実で

す。若い教員が増え、「社会科の授業が分からない」という声も多

く聞かれます。また、ベテラン教師も日常の多忙感に追われ、自身

の授業を振り返る余裕がない現状です。

だからこそ文部科学省は、「言語活動の充実」という新しき題目

を示して教師たちの興味を引き、そこで改めて「学習指導の本質」

に気づいてもらおうと思ったのではないでしょうか。

ですから、今回の連載で示した事項は、全て「教育の原点」であ

る、と自負しております。そして、これらの活動を確実に、地道に

続けていくことが、子どもたちに力をつける一番の近道だとも確信

しております。

教育に「不易と流行」があるとすれば、今回示した「言語活動」

は、「不易」に当たります。すなわち、我々の先人時代から脈々と

受け継がれてきた、「当たり前」の指導事項を「当たり前」に、確

実に指導していくことが我々の原点でもあるのです。

ならば、「当たり前」な言語活動を、一単位時間、もしくは単元

全体をとおして、意図的計画的に位置付けていきましょう。そして

子どもたちの思考をぐんぐん促していきましょう。それが、子ども

たちの思考力・判断力・表現力等の育成に繋がっていくのだと思い

ます。

「当たり前のことを当たり前に」

簡単そうでいて実はとても難しいことです。だからこそ、それを

着実に実践できるよう、日々努力し続けたいものです。

------------------------------------------------------