皆様こんばんは。

大学囲碁部のリーグ戦は残念な結果になりました。

悔しさをバネに、また頑張って欲しいですね。

さて、本日は有楽町での指導碁を題材にします。

題して「攻めを貫く」です。

今回登場する黒さんは有段者~高段者なので、そのぐらいのレベルの方向けの講座という事になります。

級位者の方であれば、必ずしも真似をする必要はありません。

強くなれば、いずれこういう打ち方ができるようになる、と知って頂ければ十分です。

もちろん、失敗を恐れないのであれば、チャレンジして頂くのも良いでしょう。

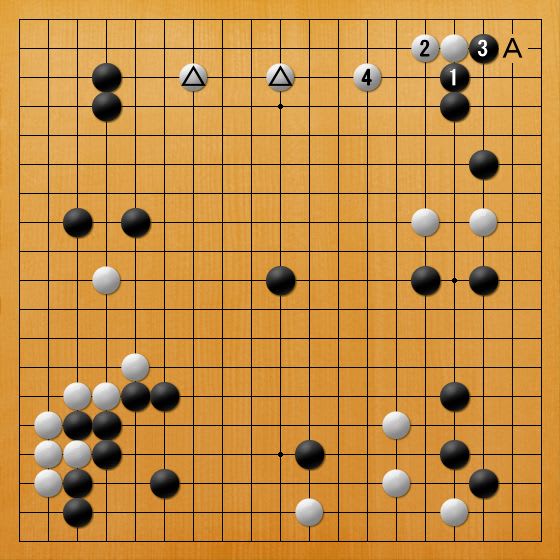

1図(テーマ図1)

5子局です。

黒1と左上隅を守り、白2と入られました。

2図(テーマ図2)

黒1、3と攻めかかりましたが、白4と黒の根拠を脅かしてきました。

黒、どう対応しますか?

3図(実戦)

実戦は黒1、3と受けました。

一つのパターンですし、迷わずこう受けられる方が多いですね。

しかし、これは守り第一の手です。

白4までと進むと、まだ心配だった白△が強い石に変わってしまいました。

そして右上黒は、まだ白Aを狙われています。

それを防いでいるようでは、右辺白への攻めのチャンスも逃してしまうでしょう(実際にそうなりました)。

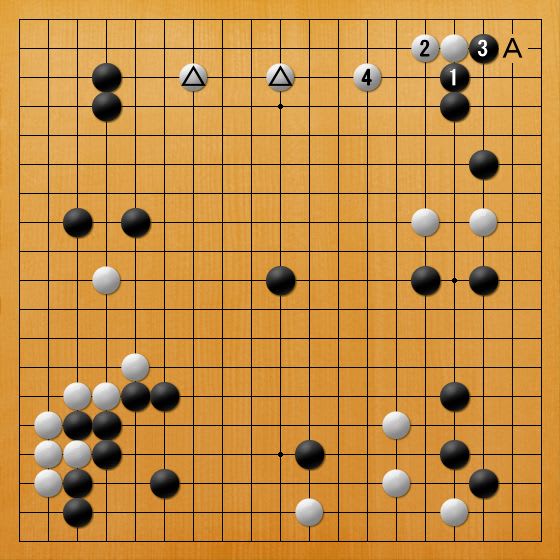

4図(正解①)

置碁で白が強い手を打ってくると、気圧されてしまう方が多いですね。

しかし、黒が石数の優位を保っている限り、戦いは黒が有利なのです。

相手が強い手を打ってきたのであれば、必ず隙が生じています。

そこを衝いて行かなければいけません。

黒1、3など、白の左右を分断しに行くのが正解です。

黒1や3で、黒Aと打つなども良いでしょう。

常々お話ししているように、悪い形でなければ、色々な打ち方があります。

発想を間違えない事が大事です。

5図(正解②)

白は分断されたので、とりあえず隅を生きました。

黒も4、6と自分の石を守っておくと・・・おや、外側の白が随分心細いですね?

外側に黒石が増えた分、周囲の白石がさらに弱くなっているのです。

6図(正解③)

黒2から2つの白を裂いて行くと、どちらの白も心配になります。

典型的な「絡み攻め」で、白は苦しくなりました。

1図黒1と守った手も、上辺白への攻めとして働いている事がお分かり頂けるでしょう。

7図(正解変化①)

黒1、3に対し、左右を分断されたくないと、白4から連絡を目指すかもしれませんが・・・。

8図(正解変化②)

そこは無理に遮らず、黒1から連絡させておいて十分です。

序盤で2線を6本も這っては、あまりにも効率が悪く、碁は即負けといっても過言ではありません。

黒11までの攻めも厳しく、黒楽勝です。

上手に攻めの姿勢を見せられると、怖がってしまう方が非常に多いですね。

しかし、そこで冷静になる事が大切です。

上手の力と自分の力を比べる必要はありません。

比べるべきは、黒石の強さと白石の強さです。

明らかに黒石の方が強いのであれば、相手が上手でも遠慮する必要はありません。

積極的に攻撃を仕掛けましょう!

時には失敗する事もあるでしょうが、間違いなく上達への近道になるでしょう。

大学囲碁部のリーグ戦は残念な結果になりました。

悔しさをバネに、また頑張って欲しいですね。

さて、本日は有楽町での指導碁を題材にします。

題して「攻めを貫く」です。

今回登場する黒さんは有段者~高段者なので、そのぐらいのレベルの方向けの講座という事になります。

級位者の方であれば、必ずしも真似をする必要はありません。

強くなれば、いずれこういう打ち方ができるようになる、と知って頂ければ十分です。

もちろん、失敗を恐れないのであれば、チャレンジして頂くのも良いでしょう。

1図(テーマ図1)

5子局です。

黒1と左上隅を守り、白2と入られました。

2図(テーマ図2)

黒1、3と攻めかかりましたが、白4と黒の根拠を脅かしてきました。

黒、どう対応しますか?

3図(実戦)

実戦は黒1、3と受けました。

一つのパターンですし、迷わずこう受けられる方が多いですね。

しかし、これは守り第一の手です。

白4までと進むと、まだ心配だった白△が強い石に変わってしまいました。

そして右上黒は、まだ白Aを狙われています。

それを防いでいるようでは、右辺白への攻めのチャンスも逃してしまうでしょう(実際にそうなりました)。

4図(正解①)

置碁で白が強い手を打ってくると、気圧されてしまう方が多いですね。

しかし、黒が石数の優位を保っている限り、戦いは黒が有利なのです。

相手が強い手を打ってきたのであれば、必ず隙が生じています。

そこを衝いて行かなければいけません。

黒1、3など、白の左右を分断しに行くのが正解です。

黒1や3で、黒Aと打つなども良いでしょう。

常々お話ししているように、悪い形でなければ、色々な打ち方があります。

発想を間違えない事が大事です。

5図(正解②)

白は分断されたので、とりあえず隅を生きました。

黒も4、6と自分の石を守っておくと・・・おや、外側の白が随分心細いですね?

外側に黒石が増えた分、周囲の白石がさらに弱くなっているのです。

6図(正解③)

黒2から2つの白を裂いて行くと、どちらの白も心配になります。

典型的な「絡み攻め」で、白は苦しくなりました。

1図黒1と守った手も、上辺白への攻めとして働いている事がお分かり頂けるでしょう。

7図(正解変化①)

黒1、3に対し、左右を分断されたくないと、白4から連絡を目指すかもしれませんが・・・。

8図(正解変化②)

そこは無理に遮らず、黒1から連絡させておいて十分です。

序盤で2線を6本も這っては、あまりにも効率が悪く、碁は即負けといっても過言ではありません。

黒11までの攻めも厳しく、黒楽勝です。

上手に攻めの姿勢を見せられると、怖がってしまう方が非常に多いですね。

しかし、そこで冷静になる事が大切です。

上手の力と自分の力を比べる必要はありません。

比べるべきは、黒石の強さと白石の強さです。

明らかに黒石の方が強いのであれば、相手が上手でも遠慮する必要はありません。

積極的に攻撃を仕掛けましょう!

時には失敗する事もあるでしょうが、間違いなく上達への近道になるでしょう。