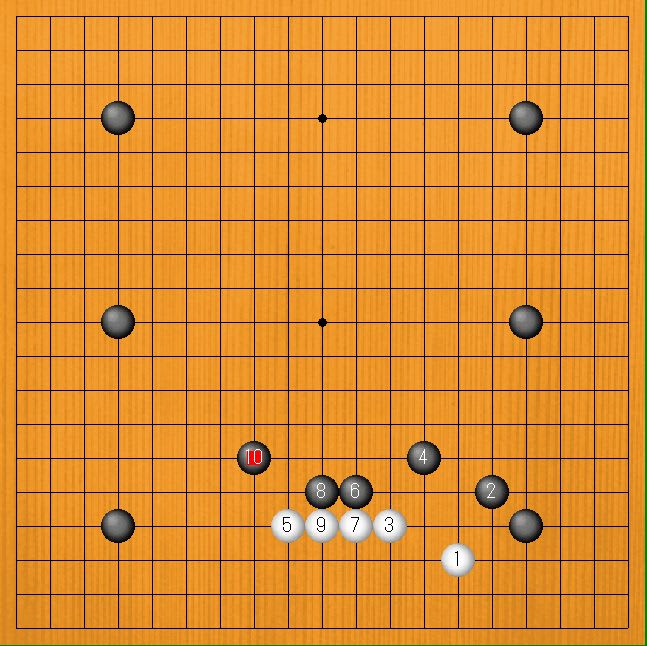

本日は私の対局に出来た手筋を問題にします。

といっても難易度は非常に高いので、観賞用と思って頂いて結構です。

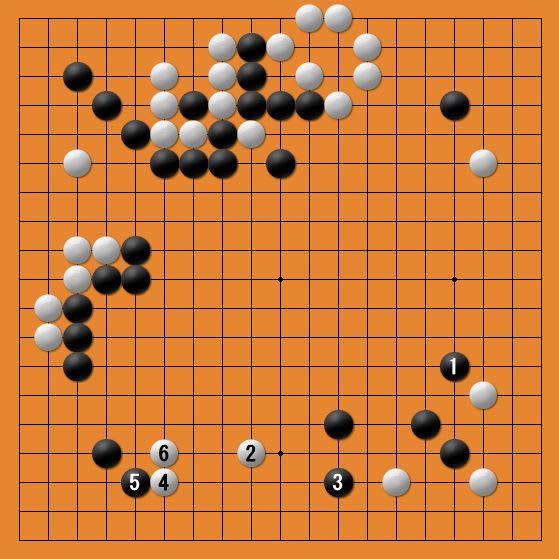

白に手番が回りました。

左辺の黒はダメヅマリで味が悪いですが、どう咎めますか?

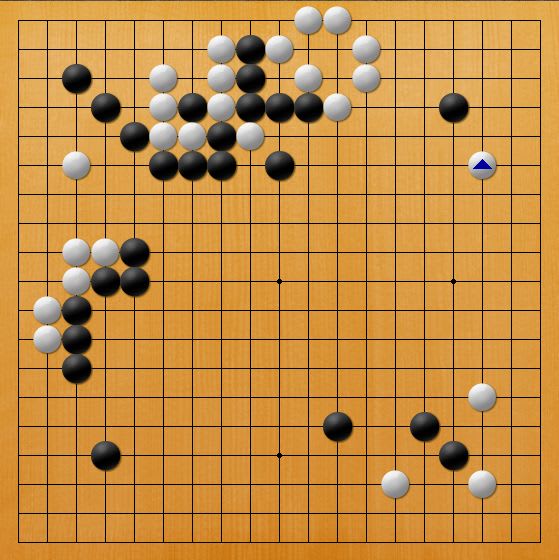

白1と直接動くのは、これ以上続きません。

こちらも同様です。

これもダメです。

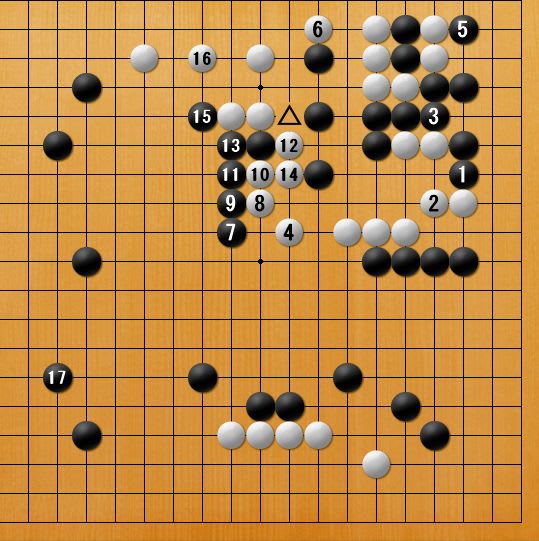

色々な動き方を保留して、単に白1とツケました。

利きが複数ある時は決めないのが手筋です。

実はこれで黒は困っています。

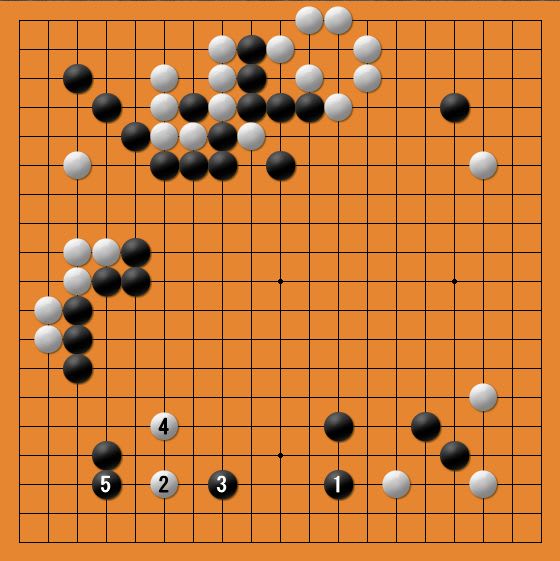

黒1なら白2、4です。

攻め合い白勝ちです。

黒1ならば白2が良い手です。

黒はダメヅマリに泣きます。

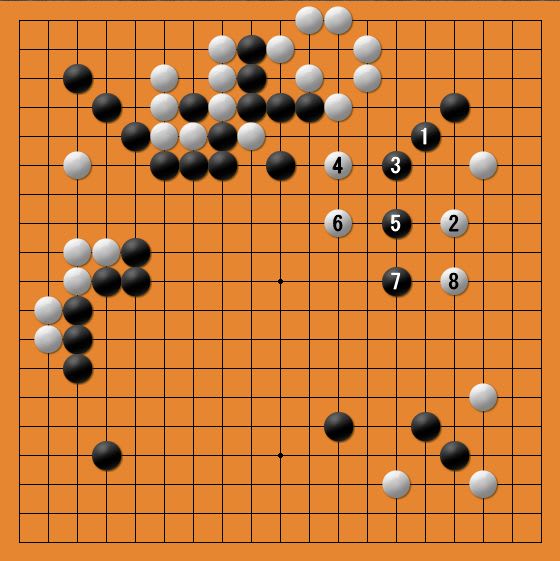

実戦は黒1と我慢しましたが、白は黒1子を切り離して成功です。

今回題材にした形は難しいものですが、ダメヅマリの恐ろしさはプロもアマも変わりません。

皆様もダメヅマリにはご用心ください!

といっても難易度は非常に高いので、観賞用と思って頂いて結構です。

白に手番が回りました。

左辺の黒はダメヅマリで味が悪いですが、どう咎めますか?

白1と直接動くのは、これ以上続きません。

こちらも同様です。

これもダメです。

色々な動き方を保留して、単に白1とツケました。

利きが複数ある時は決めないのが手筋です。

実はこれで黒は困っています。

黒1なら白2、4です。

攻め合い白勝ちです。

黒1ならば白2が良い手です。

黒はダメヅマリに泣きます。

実戦は黒1と我慢しましたが、白は黒1子を切り離して成功です。

今回題材にした形は難しいものですが、ダメヅマリの恐ろしさはプロもアマも変わりません。

皆様もダメヅマリにはご用心ください!