哲学的なタイトルになってしまいましたが、盤面の広さについてのお話です。

プロアマ問わずほとんどの対局は19路盤で行われ、囲碁未経験の方のイメージもそちらだと思います。

19路盤以外が存在することすら知らない方も多いでしょう。

囲碁未経験の方に囲碁についてのイメージを聞くと、多くの方はこう答えます。

「戦国武将やご隠居さんがじっくりと時間をかけて対局するゲーム」

実際にそういう文化はしっかりと根付いており、これからも続いていくことでしょう。

しかし、それだけで良いのでしょうか。

先日囲碁未経験の社会人の方とお話ししましたが、その方はこういうことを仰いました。

「囲碁みたいな時間のかかるゲームをやるぐらいなら、社会人は仕事の勉強をするべきだ」

世間の多くの人がそう考えているとすると、これは問題です。

「短い時間で気軽に楽しめるゲームではない」そのイメージが囲碁普及の大きな障害になっていると思います。

あらゆる世代、生活リズムの方に普及していくためには、まずこのイメージ改善が必要であると考えています。

「時間をかけてゆっくり楽しむこともでき、短い時間で気軽に楽しむこともできる」というイメージであれば、試しにやってみようかと思う方も増えるのではないでしょうか。

Q.では、実際に囲碁を短い時間で気軽に楽しむことはできるのでしょうか?

A.はい、できます。

そもそも囲碁はどんなゲームかと言いますと、

1、黒と白交互に1手ずつ打つ

2、石を打つ場所は線と線の交わる場所

3、相手の石を完全に囲んだら取れる

4、最後に囲った陣地の多い方が勝ち

その他の細かいルールはありますが、基本的には囲碁の概念を表すにはこれだけで十分でしょう。

これに制約が増えていけばいくほど、囲碁のハードルは上がっていきます。

自分からそういったものを求めていく分には良いのですが、周りがそれを押し付けてはいけません。

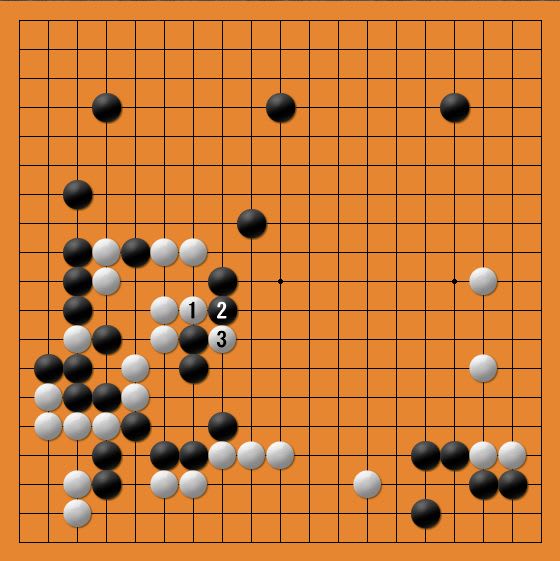

さて、それでは冒頭に挙げた本題です。

○碁盤の広さ

「19路盤以外は囲碁ではない」

囲碁を打てる方でも、こういったイメージを持っている方が非常に多いですね。

ですから20分、30分の空き時間にちょっと1局打つというのは難しくなってしまいます。

また初心者は早く19路盤で打たなければならないと思って焦ってしまいます。

本来は7路、9路、11路、13路・・・といった狭い碁盤で対局数を重ねる方が遥かに効率的に上達できるのですが、19路盤デビューが早すぎて壁にぶつかってしまいます。

「広すぎて何をしたら良いのかわからない、囲碁って難しい」・・・こうなってしまうケースが非常に多いですね。

最悪の場合は「自分には向いてない、やめよう」となってしまいます。

しかし実際には、狭い碁盤であっても囲碁というゲームであることには何ら違いがありません。

違うのは布石、中盤、終盤の割合だけです。

9路盤はプロでさえ必勝法を見つけられていないのですから、アマの方なら毎局違った展開が楽しめるはずです。

それが11路、13路となってくればこれは人間では極めるのが不可能というレベルになってくるでしょう。

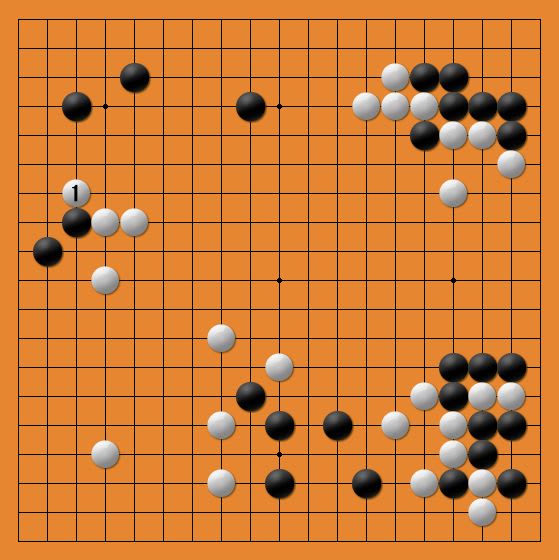

近年、プロ参加の13路盤棋戦が行われるようになってきました。

↓現在予定中のイベントです。1口3000円から、どなたでもスポンサーになれます。

第1回13路盤プロアマトーナメント

碁盤の一部分と全体という概念がはっきりしてくるのは13路盤ぐらいからですね。

序盤を徹底的に研究して相手が1手でも間違えたら必ず勝つ、というのはプロでも不可能になってきます。

その上で19路に比べてやはり石がぶつかりやすいので、棋力の低い方にも分かりやすく、楽しみやすいと思います。

同様に15路や17路もあって良いと思います。

あるいは方向性は逆になりますが、21路盤、あるいは思い切って23路盤対局などのイベントも面白いのではないでしょうか。

碁盤そのものが大きくなってしまうので、普段打つには不便でしょうけど(笑)

いずれにしても、プロの側としても囲碁という枠を広げていくべきと考えています。

○コミについて○

ついでにコミについて触れておこうと思います。

盤上に見えない物のせいで勝敗が変わる・・・なかなか納得し難いのではないでしょうか。

囲碁の入門時に少なからずマイナスになっているように思われます。

そもそも日本棋院は日本囲碁規約という囲碁のルールを定めていますが、その中にコミというルールはありません。

コミというのは、あくまでプロ同士の対局における追加ルールです。

トーナメントの開催により1回の対局で勝者を決める必要上、特別に定められているものです。

ですから大会などを除いて、必ずしもアマで採用する必要はないと思います。

2局1セットで考え、前回は黒だったから今回は白、という形でも良いのです。

昔の人は皆そうやっていました。

またコミを導入するにしても、6目"半"などとしないで、6目とか7目としておけば良いのです。

囲碁はコミュニケーションツールとしての役割もありますから、引き分けが生じることはむしろ歓迎すべきことでしょう。

初心者の場合は習慣に従わざるを得ませんから、まずは今囲碁を打っている方々から変わっていく事が大事かと思います。