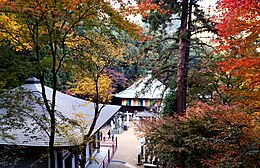

第二十二番「仏法山仏眼院 西山興隆寺」・・・よく覚えています。何度かお参りしました。瑞気に溢れる寺院です。

ウィキより、伽藍の画像もウィキより、

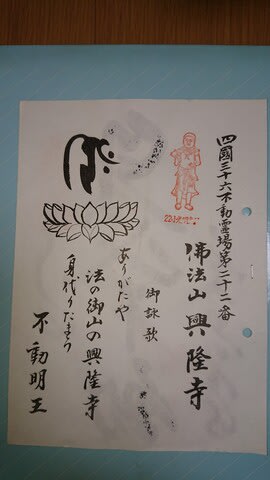

「西山興隆寺(にしやまこうりゅうじ)は、愛媛県西条市丹原町古田(たんばらちょうこた)にある真言宗醍醐派の別格本山。詳しくは「仏法山仏眼院興隆寺」と称する。本尊は千手千眼観世音菩薩。

紅葉の名所で背後の山である「西山」を付して「西山興隆寺」と呼ばれている。四国別格二十霊場第十番札所、四国三十六不動尊第二十二番札所、四国(東予)七福神(恵美寿尊)、伊予道十観音霊場第二番札所。

本尊真言:おん ばさら たらま きりく

御詠歌:み佛の 法(のり)の御山(みやま)の 法(のり)の水 ながれも清く みゆるぎの橋

童子名 小光明童子 御真言 おん しんばら そわか

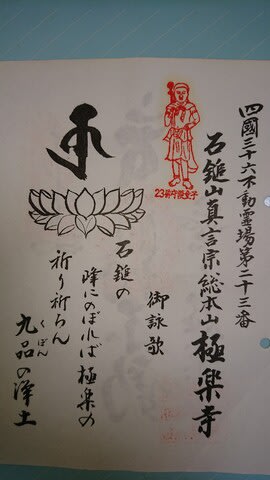

第二十三番「石鎚山 極楽寺」・・・かなりの回数、石鎚金剛蔵王大権現護摩を参拝させていただきました。

極楽寺(ごくらくじ)は、愛媛県西条市大保木にある石鎚山真言宗総本山の寺院。山号は九品山(くぼんざん)。本尊は阿弥陀三尊・石鎚蔵王大権現。石鎚山信仰の根本道場であり、約1300年前から山岳宗教の一大修験道場でもある。

ご詠歌:石鎚の 峰にのぼれば 極楽の 祈り祈らん 九品の浄土

童子名 佛守護童子 (ぶっしゅごどうじ) 御真言 おん あぼぎやばだらや そわか

納経印:四国八十八箇所番外(南無石鎚大権現)、四国36不動霊場(波切不動)、新四国曼荼羅霊場(弥陀三尊)、石鎚山法起坊(石鎚法起坊 天狗堂)、四国(東予)七福神・福禄寿

寺伝によると、西暦680年頃、役行者が石鎚山を仰ぎ見ることのできる龍王山に籠り、不動ヶ滝に身を清め修行をされ、阿弥陀三尊と3体の石鎚権現を本尊とする天河寺(てんがじ)を開基し、平安時代から室町時代に至るまで隆盛をきわめた。ところが、室町時代末期になり、戦国の兵火で1350年天河寺は炎上、その時の住職行善大徳は、その弟子宥法師に天河寺の法灯を継続する地を探すよう命じ自らは遷化した。そして、宥法師は龍王山を仰ぎ見ることのできるこの地を探し出し、堂宇を建立し極楽寺と名づけ、法灯を守った。その後、天河寺焼け跡から本尊であった3体の石鎚蔵王権現のうち中尊の「金剛蔵王権現」が掘り出され、蔵王殿本尊として祀られた。極楽寺になって2度の火災により寺宝も多く焼失したが、権現像は守られ、現在に至るまで石鎚金剛蔵王権現の御前にて護摩焚きが朝夕行われている。2014年失われていた両脇尊である「龍王吼(りゅうおうく)蔵王権現」「無畏宝吼(むいほうく)蔵王権現」が新調され3体が揃った。明治時代神仏分離令により、石鎚権現を奉斎する石鈇山蔵王権現別当・前神寺と石鈇蔵王権現社別当横峯寺が廃寺(その後復興)となった時に当山は廃寺とならず、石鎚信仰が続いてきた。

西山興隆寺も、極楽寺も、自然豊かな地にあり、共に瑞気が、ほとばしっています。

私は今は禁煙していますが、極楽寺によく言っていた頃は、まだ喫煙していて、「タバコ」がなくなった時に買いに行くのに苦労しました。

霊山・石鎚山は、修験の霊地であり、「鎖禅定」が有名です。と、言っても、最近は物見遊山の観光客か登山客が上るみたいですが、

一般の人は、「毎年数人滑落して死ぬ」と、言っていましたが、極楽寺さんで聞くと、「いや、わしらは死人が出たんは、聞いたことないなあ」と言ってました。

「遭難者が出るんは、また別の場所で、行ったらイカン所に入って行って、滑落して事故になる。警察もわかっとるから、そういう所から探しに行く」と、言ってました。

今は国立・国定公園になっていても、霊山霊地には、神仏がおられるので、

「物見遊山」の登山は、できるだけ避け、入山する時に、鳥居で一礼、無事登山出来たら、頂上付近にある神社に御礼の参拝だけは、最低限するようにしましょう。

また、霊山霊地の「草木花石」などは絶対に持って帰らない方がいいと思います・・・。(写真は問題ないと思いますが)

・・・・・