https://www.instagram.com/sakurako_jizaiya/

フォローよろしくお願いいたします

目指せ!フォロワー1000人!!

コーディネイトは明日にでも じっくりやりますので

まずは 単品でそのパワーを御覧ください。

今回は 岡本紘子さんの帯が2つ。

稲峰杏子さんの着物が1つです。

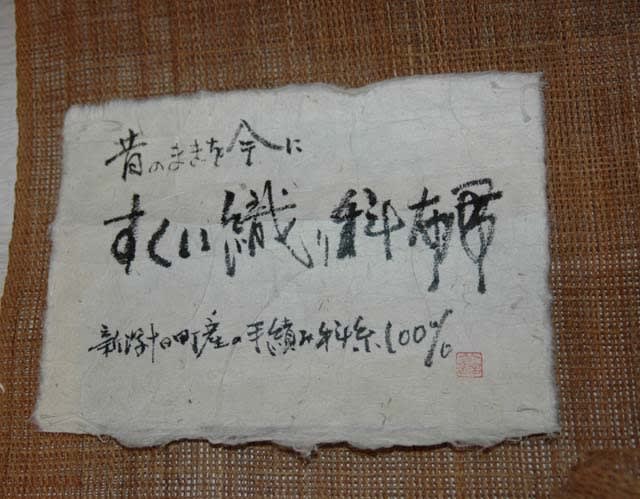

岡本紘子さん 「空の下」

岡本紘子さん「石畳」

稲峰杏子さん

どれも可愛いけど かわいいだけじゃない力があります。

紅型と型絵染、違いについて聞かれることが良くあります。

渋紙に模様を彫って型紙とし、

それを布に乗せて 糊で防染したり直接色を擦り込んだりして染める。

その工程は ほとんど同じなのに

出来上がった作品を比べれば

紅型は紅型だし 型絵染めは型絵染めなのです。

歴史的に言いますと

型絵染め、という言葉は 1956年に芹沢圭介(ケイの字が出ません)

が人間国宝に認定された時に 初めて使われた名称です。

型紙を使い模様を染める、というのは

江戸小紋、伊勢方、長板中型など 江戸の頃からありますが

図案、彫、染めが分業であったのを

芹沢氏が 独特の感性で一人で仕上げた功績によって、です。

遠く 琉球王朝から続く 紅型の歴史とは比べるべくもありません。

技術的に言えば

紅型はシーグと呼ばれる凹状の小刀を用いて

突き彫り、という技法で点と点を繋いで線を作るように

模様を彫っていきます。

これにより色の境が柔らかなラインになります。

また、染めには 顔料を使います。

元々が王族、士族の衣装であった紅型は

堅牢度よりも 色彩の鮮やかさ、力強さを求められたのです。

顔料の粒子は粗く、布の繊維の中まで入り込めずに

表面に付着するので はっきりとした原色に近い発色になります。

これに対して染料を多用する型絵染めは

染料が布に馴染み 柔らかで深みのある色が多く

型を彫るにも様々な技法、様々な彫刻刀を使えます。

しかし 技術云々よりも

決定的な違いを感じさせるのは

やはり歴史的な背景だと思います。

かつては 王族の専属のデザイナーも居た紅型は

花鳥風月、自然界から題材を得たものが多く

伝統的な様式美と 風格があります。

型絵染めは

芹沢圭介の独自性を表すために作られた名称が示すように

自由で奔放な、大らかさに魅力があります。

図柄の題材も 芹沢の代表作にあるような

いろはの文字であったり 生活の中の道具や風景、

様々なモチーフが 様式にこだわることなく

土着的とさえ感じさせる力強さがあります。

紅型も型絵染めも

それ1つで存在感があり 着姿の要になるものです。

着物のワードローブに1つは欲しいアイテムです。

最後までお読み頂きありがとうございます。

下の「着物・和装・業者」というバナーか、「にほんブログ村」という文字をクリックして下さい。ブログ村ランキングページへ飛びますので、そうしたら1ポイント入ります。(inポイント)次にブログ村の「きものがたり」じざいやブログのところをクリックしてこのページに戻りますと、outポイントが付きます。

やまとなでしこローン

やまとなでしこローン