「西郷どん」、本日の放送、「新しき国へ」

相変わらず、歴史上の重要な出来事が「さらー」と薄っぺらく流れていきます。あれじゃあ中学生が見たら、どうつながるのか全然わからないでしょう。

ます岩倉使節団のことが取り上げられます。岩倉使節団のことなら、もっと描くことはあるだろうに、「天子様」(ナレーションでも天子様と言っていた。)のミコトノリのシーンにやたらと時間をかけて、しかも桂小五郎がお声を聞いただけで「泣いたり」してました。「終戦の御前会議の様子」みたいでした。なんなんだろ。幕末においては志士は天皇を「玉」(ぎょく)と呼んでいました。明治になっても桐野(半次郎)などは、「天皇陛下」を「てんのうかいか」と読んで笑われていました。

明治6年、西郷は下野し、多くの薩摩人がそれにつき従って下野します。中将だった半次郎も下野します。中将や少将というのは当時少なく、当然「天皇、天子様が任命した職」だったわけですが、「そんなの関係ねえ」というのが桐野(半次郎)たちの意識でした。

つまり天皇というか天子様?は見捨てられたわけです。

この「痛い体験」が陸軍トップの山縣有朋の「危機感」につながります。彼が中心となり、西南戦争直後の明治11年には軍人訓誡、さらに明治15年には「軍人勅諭」が出されます。

「朕は汝ら軍人の大元帥なるぞ」という宣言です。これが「統帥権の独立」につながり、明治期はそれでもそこそこのバランスはとれていたのですが、昭和になって「政府は軍隊の軍事行動には干渉できない」という悲劇的な状態が生じてしまいます。昭和8年段階までには、日本には「総理」「軍令部総長」(海軍)、「参謀総長」(陸軍)という3つの権力がバラバラの状態で存在することになりました。しかも宮廷勢力という第4の勢力もありました。大きな権力が3つもしくは4つもあるのです。「国のかじとりが少なくとも3人」。それでは国がまともな方向に行くわけがありません。

「極東軍事裁判」の被告は「共同謀議」という罪状で裁かれることが多かったのですが、ある被告は「共同謀議とはお恥ずかしい限りだ。政府はこうしろと言い、陸軍はこうすると言い、海軍も同じで、てんでバラバラ。もし共同謀議なんて高度な政治行動がとれていたら、もう少しはまともに戦えたはずだ。」と言っています。

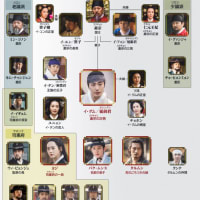

で、なんで山縣有朋の話をしているかというと、ドラマの中で何故か急に半次郎が山縣有朋に「キレている」シーンが登場するからです。「いきなり」です。「翔ぶが如く」でもこのシーンはありましたが、「キテて」はいません。半次郎だって一応は中将です。篠原らと「問い詰め」に行ったのです。怒ってはいました。話題は汚職ではなく、国民皆兵でした。様々な布石があって、半次郎たちが山縣を追い詰めるシーンが登場するのです。「いきなりキレている」なんて「下品なシーン、漫画みたいなシーン」は登場しません。なおこの昔の大河では山縣有朋は役所の部屋の奥に隠れており、対応するのは緒方直人さん演じる西郷従道でした。

たしかこんな感じ。

桐野(半次郎)「信吾どん。百姓を軍人にして、武士の誇りを奪うような真似をしたら、たとえ大西郷の弟であっても、オイは許さん。」

信吾(西郷従道)(ご意見は一応聞きましたよと流す感じで)「おやっとうさんでした」(お疲れ様でした。さっさと帰れ、兵制改革に逆らうならオイも桐野を許さんという意味)

桐野と従道がそれぞれの「つわもののの信念」をかけて、バチバチと対峙する緊張感溢れる名シーンでした。西郷どんの「キレた暴走族の若者」のような桐野とは全く違います。

話を山縣と天皇、天子様?に戻すと、山縣有朋はその後も「あの手この手で天皇を飾って」いきます。「荘厳で重々しく近寄りがたい天子様」に仕上げていくのです。

つまり山縣有朋というのは「昭和につながるその後の日本の歴史を決定づけた男」です。天皇を「現人神にした人間だ」と言ってもさほど間違いではないでしょう。なるほど、今回描かれたように、明治5年には大規模な汚職事件も起こしています。それでも「軍制改革ができるのは山縣有朋しかいない」ということで、彼は陸軍のトップに座り続けます。参議であった西郷もそれを支持しました。ちなみに「兵制改革」における彼の部下は西郷従道でした。

韓国では伊藤博文が大層な悪者ですが、韓国に方は責めるなら伊藤より山縣有朋を責めるべきだと思います。なんと大正11年まで生き、陸軍の、というより文字通りの「日本のドン」として軍隊にも政界にも強烈な影響力を持ち続けます。松下村塾出身者では伊藤博文とならんで、もっとも権力を持った人間です。しかもその権力を思うままに使った人間でもあります。森鴎外の「舞姫」の中に天方伯という人物が登場しますが、モデルは山縣です。ちなみに森鴎外は小説家ですが、本業?は軍医です。軍医としても最高の階級まで上りつめています。

山縣有朋の葬儀は「国葬」でしたが、参列する国民はほとんどいなかったと言われています。調べてみると、どうやら都市伝説ではなく事実のようです。とにかく嫌われていました。

でも山縣有朋がいなければ兵制改革(国民皆兵)はできなかったのです。なぜなら長州の大物である村田蔵六(大村益次郎、こぶ平ちゃんが演じていた)は、薩摩の海江田がはなった刺客によって既に暗殺されていました。残ったのは大村の弟子である山田顕義です。山田顕義にも兵制改革はできたでしょう。しかし彼は岩倉使節団の一員なのでこの当時日本にいません。しかも少し年上である山縣有朋とは全く「そり」があいません。山田顕義は司法省に転身し、やがて法律の学校を作ります。それが今の「日本大学」です。

なんだか「西郷どん」のことより、山縣のことが中心になっています。まだまだ書きたい内容はありますが、やめます。

ドラマ後半はなんと「久光が西郷を励まし」、「やれるところまでとことんやれ、それでだめなら薩摩に帰ってこい」とか言ってました。なんでそうなるのだろう。「演出上の問題」なんでしょうが、何を演出したいのか、それが分かりません。この段階では久光の西郷に対する怒りは頂点に達していて、三条実美に西郷弾劾状を送りつけたり、西郷の罪状を並べ立てたりしていました。西郷にとって「不忠者」と言われることが「死ぬより辛い」ことだと知りつつ、それを言いづづけたのです。今の主君に対して忠義のない西郷が、斉彬に対して忠義の心を持っていたはずはないとまで言いました。これはもう「早く死ね」と言われているのと同じことです。世の中には演出上の問題としても、ついていいウソとついてはいけないウソがあると思います。

怒りの花火打ったと思ったら、西郷に「がんばれ」。二重人格なのか。このドラマ、そのシーンに合わせて「テキトーにキャラを変える」ものだから、しかもたった1話の中でも変えるものだから、理解できないセリフの連続です。この脚本家は「頭がおかしい、か、天才」です。

相変わらず、歴史上の重要な出来事が「さらー」と薄っぺらく流れていきます。あれじゃあ中学生が見たら、どうつながるのか全然わからないでしょう。

ます岩倉使節団のことが取り上げられます。岩倉使節団のことなら、もっと描くことはあるだろうに、「天子様」(ナレーションでも天子様と言っていた。)のミコトノリのシーンにやたらと時間をかけて、しかも桂小五郎がお声を聞いただけで「泣いたり」してました。「終戦の御前会議の様子」みたいでした。なんなんだろ。幕末においては志士は天皇を「玉」(ぎょく)と呼んでいました。明治になっても桐野(半次郎)などは、「天皇陛下」を「てんのうかいか」と読んで笑われていました。

明治6年、西郷は下野し、多くの薩摩人がそれにつき従って下野します。中将だった半次郎も下野します。中将や少将というのは当時少なく、当然「天皇、天子様が任命した職」だったわけですが、「そんなの関係ねえ」というのが桐野(半次郎)たちの意識でした。

つまり天皇というか天子様?は見捨てられたわけです。

この「痛い体験」が陸軍トップの山縣有朋の「危機感」につながります。彼が中心となり、西南戦争直後の明治11年には軍人訓誡、さらに明治15年には「軍人勅諭」が出されます。

「朕は汝ら軍人の大元帥なるぞ」という宣言です。これが「統帥権の独立」につながり、明治期はそれでもそこそこのバランスはとれていたのですが、昭和になって「政府は軍隊の軍事行動には干渉できない」という悲劇的な状態が生じてしまいます。昭和8年段階までには、日本には「総理」「軍令部総長」(海軍)、「参謀総長」(陸軍)という3つの権力がバラバラの状態で存在することになりました。しかも宮廷勢力という第4の勢力もありました。大きな権力が3つもしくは4つもあるのです。「国のかじとりが少なくとも3人」。それでは国がまともな方向に行くわけがありません。

「極東軍事裁判」の被告は「共同謀議」という罪状で裁かれることが多かったのですが、ある被告は「共同謀議とはお恥ずかしい限りだ。政府はこうしろと言い、陸軍はこうすると言い、海軍も同じで、てんでバラバラ。もし共同謀議なんて高度な政治行動がとれていたら、もう少しはまともに戦えたはずだ。」と言っています。

で、なんで山縣有朋の話をしているかというと、ドラマの中で何故か急に半次郎が山縣有朋に「キレている」シーンが登場するからです。「いきなり」です。「翔ぶが如く」でもこのシーンはありましたが、「キテて」はいません。半次郎だって一応は中将です。篠原らと「問い詰め」に行ったのです。怒ってはいました。話題は汚職ではなく、国民皆兵でした。様々な布石があって、半次郎たちが山縣を追い詰めるシーンが登場するのです。「いきなりキレている」なんて「下品なシーン、漫画みたいなシーン」は登場しません。なおこの昔の大河では山縣有朋は役所の部屋の奥に隠れており、対応するのは緒方直人さん演じる西郷従道でした。

たしかこんな感じ。

桐野(半次郎)「信吾どん。百姓を軍人にして、武士の誇りを奪うような真似をしたら、たとえ大西郷の弟であっても、オイは許さん。」

信吾(西郷従道)(ご意見は一応聞きましたよと流す感じで)「おやっとうさんでした」(お疲れ様でした。さっさと帰れ、兵制改革に逆らうならオイも桐野を許さんという意味)

桐野と従道がそれぞれの「つわもののの信念」をかけて、バチバチと対峙する緊張感溢れる名シーンでした。西郷どんの「キレた暴走族の若者」のような桐野とは全く違います。

話を山縣と天皇、天子様?に戻すと、山縣有朋はその後も「あの手この手で天皇を飾って」いきます。「荘厳で重々しく近寄りがたい天子様」に仕上げていくのです。

つまり山縣有朋というのは「昭和につながるその後の日本の歴史を決定づけた男」です。天皇を「現人神にした人間だ」と言ってもさほど間違いではないでしょう。なるほど、今回描かれたように、明治5年には大規模な汚職事件も起こしています。それでも「軍制改革ができるのは山縣有朋しかいない」ということで、彼は陸軍のトップに座り続けます。参議であった西郷もそれを支持しました。ちなみに「兵制改革」における彼の部下は西郷従道でした。

韓国では伊藤博文が大層な悪者ですが、韓国に方は責めるなら伊藤より山縣有朋を責めるべきだと思います。なんと大正11年まで生き、陸軍の、というより文字通りの「日本のドン」として軍隊にも政界にも強烈な影響力を持ち続けます。松下村塾出身者では伊藤博文とならんで、もっとも権力を持った人間です。しかもその権力を思うままに使った人間でもあります。森鴎外の「舞姫」の中に天方伯という人物が登場しますが、モデルは山縣です。ちなみに森鴎外は小説家ですが、本業?は軍医です。軍医としても最高の階級まで上りつめています。

山縣有朋の葬儀は「国葬」でしたが、参列する国民はほとんどいなかったと言われています。調べてみると、どうやら都市伝説ではなく事実のようです。とにかく嫌われていました。

でも山縣有朋がいなければ兵制改革(国民皆兵)はできなかったのです。なぜなら長州の大物である村田蔵六(大村益次郎、こぶ平ちゃんが演じていた)は、薩摩の海江田がはなった刺客によって既に暗殺されていました。残ったのは大村の弟子である山田顕義です。山田顕義にも兵制改革はできたでしょう。しかし彼は岩倉使節団の一員なのでこの当時日本にいません。しかも少し年上である山縣有朋とは全く「そり」があいません。山田顕義は司法省に転身し、やがて法律の学校を作ります。それが今の「日本大学」です。

なんだか「西郷どん」のことより、山縣のことが中心になっています。まだまだ書きたい内容はありますが、やめます。

ドラマ後半はなんと「久光が西郷を励まし」、「やれるところまでとことんやれ、それでだめなら薩摩に帰ってこい」とか言ってました。なんでそうなるのだろう。「演出上の問題」なんでしょうが、何を演出したいのか、それが分かりません。この段階では久光の西郷に対する怒りは頂点に達していて、三条実美に西郷弾劾状を送りつけたり、西郷の罪状を並べ立てたりしていました。西郷にとって「不忠者」と言われることが「死ぬより辛い」ことだと知りつつ、それを言いづづけたのです。今の主君に対して忠義のない西郷が、斉彬に対して忠義の心を持っていたはずはないとまで言いました。これはもう「早く死ね」と言われているのと同じことです。世の中には演出上の問題としても、ついていいウソとついてはいけないウソがあると思います。

怒りの花火打ったと思ったら、西郷に「がんばれ」。二重人格なのか。このドラマ、そのシーンに合わせて「テキトーにキャラを変える」ものだから、しかもたった1話の中でも変えるものだから、理解できないセリフの連続です。この脚本家は「頭がおかしい、か、天才」です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます