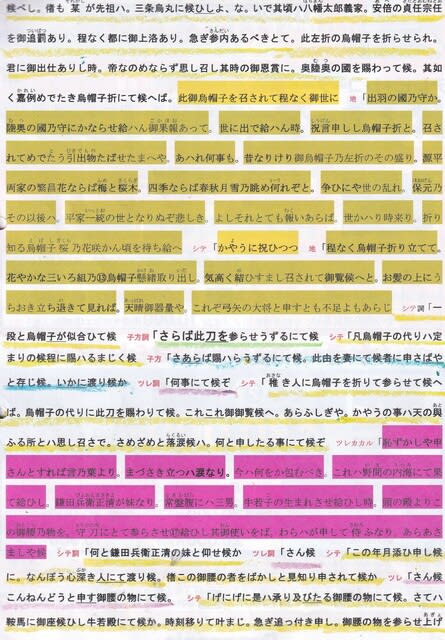

烏帽子折

2021-11-21 | 写謡

朝焼け

山の向こうで大火事が?

烏帽子折

鞍馬で知り合った金売りの吉次と牛若丸は数々の宝物を集め東国への旅の途中で盗賊と出会い、牛若丸は大活躍する。

追手が迫っていることに危機を感じた牛若丸は、烏帽子を折ってもらって唯の東国武士に変じて東國へ落ち延びることにした。

烏帽子とは、カラスの羽根のように黒く塗った三角形の帽子で先っぽを左に折ると源氏の帽子、右に折ると平家の帽子になる。

中入で前シテ(烏帽子折)が一度舞台から下がって後シテ(熊坂長範)に変身して再び現れる。つかの間の休憩。シテが着替えしている間ワキや地がおしゃべって間を繋ぐ。

いよいよ牛若と長範の大立ち回りが始まる。

鞍馬で修行した牛若丸、烏帽子折では大活躍。なのに、安宅関では何でおとなしくしているのか不思議。バッタバッタと賊をなぎたおす力があるのなら、何も弁慶のお世話になって小さくなっている必要がないのに、どうして安宅では弁慶にぶたれても我慢する必要があったのか不思議。そんな弱い義経の話がどうして人気があるのだろうか。

烏帽子折 烏帽子を作る職人。

吉次信高 金売(かねうり)吉(きち)次(じ)。奥州の黄金を京で商って長者になったという伝説的人物。鞍馬で知り合った牛若丸を平泉(岩手県)の藤原(ふじわらの)秀衡(ひでひら)のもとに連れて行ったとされる。

熊坂の長範 義経伝説に登場する盗賊。姓はその生国(越後と神州の境とも、加賀とも)に由来。奥州へ下る金売吉次一行を美濃国赤坂(青墓とも)の宿に襲い、牛若丸に討たれたという伝説上の人物。

摺針の太郎。高瀬の四郎。双方盗賊の仲間。

鞍馬で就業した牛若丸、烏帽子折では大活躍。なのに、安宅関では何でおとなしくしているのか不思議。バッタバッタと賊をなぎたおす力があるのなら、何も弁慶のお世話になって小さくなっている必要がないのに、どうして安宅では弁慶にぶたれても我慢する必要があったのか不思議。そんな弱い義経の話がどうして人気があるのだろうか。

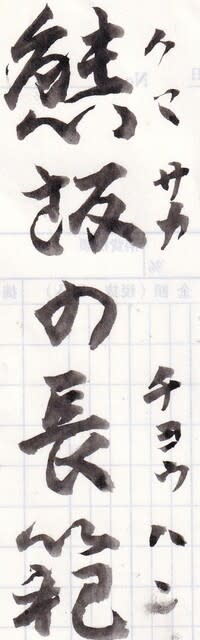

写謡

字が小さいと筆圧の一寸した違いで線が離れたり、くっついたりしてうまく書けない。出来るだけ大きな字で練習しようと試みるが、生まれつき貧乏性なもんで、紙がもったいない。どうしても字が小さくなってしまう。

上手く書けない。

コロナ感染者ゼロの日が続いて、いよいよ12月から謡曲教室が始まるかな?

日本は大分落ち着いてきたが、お隣の韓国は大変なことになっている。

まだまだ気が抜けない日が続きそうだ。