足利市の文化財に指定されていて、「足利文化財一斉公開2018」で披露されました。

この屋台の注目点は、

①前期(文政年間)と、修復の後期(天保年間)の彫物がある点。

②後期の彫工が磯辺系(栃木富田)と小林源八系(埼玉熊谷)で、両者が協力して製作している点。が挙げられます。

●屋台の全体像

前方部

後方部

側面部 (奥には屋台蔵、屋台の下部には車輪が見えます)

屋台のサイズ 両脇に広がる部分(150cm)、中央部(270cm)で、全幅は570㎝になります。

●屋台の前方部の詳細

基本、金箔の付いた部分が後期(天保期)、彩色部分が前期(文政期)になるかと思います。

懸魚の奥(龍の欄間の上部) 彩色された亀、麒麟(?)は前期(文政期)の作。

●屋台の後方部の詳細

鬼板の鬼噛みの部分は、元は前方の懸魚でしたが、天保期の修復で現在の後方に移されました。

●屋台の中央部

上部

下部

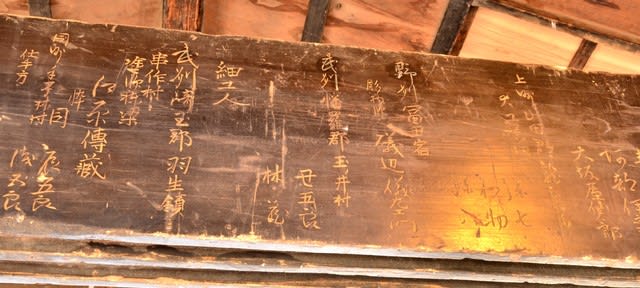

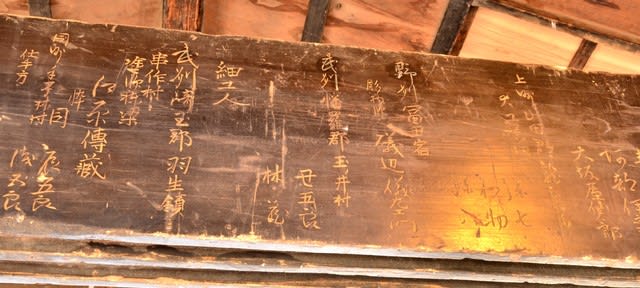

●梁に刻まれた施主、製作者

天保六年とあります。(後期の修復時のものであることがわかります。)

野州富田宿 彫物師 礒辺儀左衛門、 武州幡羅郡玉ノ井村 丑五郎 林蔵 とあります。

・「丑五郎」(小林丑五郎正路)は、小林源八の流れで、師は小林源太郎になります。太田市の阿久津稲荷神社本殿の彫工を務めています(大工棟梁は、飯田大和正藤原兄殷で、飯田仙之助の血縁)。林蔵は、丑五郎の弟子か?。小林源八の系譜はいずれ紹介させて頂きます。

・「礒辺儀左衛門」は、信秀、凡竜斎と推定されています。-系譜は 当ブログ「磯辺家の系譜」参照を。

●箱の墨書

前期の箱-文政11年(1828)「文政十一子年六月 屋台道具中町」

後期の箱-天保6年(1835)「鬼板 懸魚 天保六 乙未□ 施主」

*文政期の作品の彫工は、残念ながら不明です。有力な彫工であったと思います。

この屋台の注目点は、

①前期(文政年間)と、修復の後期(天保年間)の彫物がある点。

②後期の彫工が磯辺系(栃木富田)と小林源八系(埼玉熊谷)で、両者が協力して製作している点。が挙げられます。

●屋台の全体像

前方部

後方部

側面部 (奥には屋台蔵、屋台の下部には車輪が見えます)

屋台のサイズ 両脇に広がる部分(150cm)、中央部(270cm)で、全幅は570㎝になります。

●屋台の前方部の詳細

基本、金箔の付いた部分が後期(天保期)、彩色部分が前期(文政期)になるかと思います。

懸魚の奥(龍の欄間の上部) 彩色された亀、麒麟(?)は前期(文政期)の作。

●屋台の後方部の詳細

鬼板の鬼噛みの部分は、元は前方の懸魚でしたが、天保期の修復で現在の後方に移されました。

●屋台の中央部

上部

下部

●梁に刻まれた施主、製作者

天保六年とあります。(後期の修復時のものであることがわかります。)

野州富田宿 彫物師 礒辺儀左衛門、 武州幡羅郡玉ノ井村 丑五郎 林蔵 とあります。

・「丑五郎」(小林丑五郎正路)は、小林源八の流れで、師は小林源太郎になります。太田市の阿久津稲荷神社本殿の彫工を務めています(大工棟梁は、飯田大和正藤原兄殷で、飯田仙之助の血縁)。林蔵は、丑五郎の弟子か?。小林源八の系譜はいずれ紹介させて頂きます。

・「礒辺儀左衛門」は、信秀、凡竜斎と推定されています。-系譜は 当ブログ「磯辺家の系譜」参照を。

●箱の墨書

前期の箱-文政11年(1828)「文政十一子年六月 屋台道具中町」

後期の箱-天保6年(1835)「鬼板 懸魚 天保六 乙未□ 施主」

*文政期の作品の彫工は、残念ながら不明です。有力な彫工であったと思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます