今回からは、再び「魏志倭人伝」に音写された三世紀の日本語をご紹介していきますが、解読には『読史叢録』(内藤虎次郎:著、弘文堂:1929年刊)という本を参考にし、漢字の読みは私の責任でつけさせていただきました。

この本の著者の内藤虎次郎氏は、『支那論』(文会堂書店:1914年刊)や『日本文化史研究』(弘文堂書房:1924年刊)といった本を書いている歴史学者です。

今回は、投馬国を出発してからの記述です。

原文 |

訳 |

|---|---|

| 南至邪馬壹國女王之所都水行十日陸行一月 | 南、「やまと」国に至る、女王の都とする所、水行十日、陸行一月 |

| 官有伊支馬次曰彌馬升 | 官有り、「いこま」、次は「みまつ」といい |

| 次曰彌馬獲支次曰奴佳鞮 | 次は「みまわけ」といい、次は「なかと」という |

まず、邪馬壹を「やまと」と読む理由については、本ブログの「奴国から邪馬台国へ」という記事でご紹介しましたので、そちらをご覧ください。

次に、内藤氏は、伊支馬の候補の一つとして、往馬坐伊古麻都比古(いこまにますいこまつひこ)神社の神を卜部(うらべ)氏が祭っていたので、卜部氏のことを指して伊支馬と書いたのではないかと推測しています。

支を「こ」と読むのは苦しい感じですが、卑弥呼が鬼道(神がかり的なものか?)を事としていたのであれば、占いを司る卜部氏が補佐役として高い地位にいたとしても不思議はなさそうです。

次に、彌馬升について、これを第五代孝昭天皇(和名:みまつひこかゑしね)の御名代の類ではないかと推測しています。

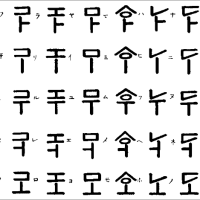

升を「つ」と読むのは苦しい感じですが、升が斗の誤字であれば、『明解漢和大字典』に斗の呉音は「つ」と書かれているので、彌馬斗を「みまつ」と読むことができます。

これについては、本ブログの「邪馬台国の正体」という記事でご紹介したように、「魏志倭人伝」には難升米という人物が登場するのですが、この人が日本紀には難斗米と書かれていることから、升が斗の誤字である可能性は無視できないと思われます。

(これを詳しく説明すると、神功紀の三十九年の記事として、細字で「魏志倭人伝」を引用している写本があり、そこに難斗米と書かれているのですが、これは後世に追記されたものだと考えて排除する学者がいる一方、これを採録する学者も多いので、検討する価値はあると思われるのです。)

なお、年代的には、孝昭天皇の晩年が卑弥呼の時代に相当する可能性があるので、彌馬升を孝昭天皇本人に比定することも可能でしょうし、逆にそう考えることによってのみ、天皇家が存続した理由が説明できるとも言えそうです。

つまり、孝昭天皇が若くして即位した直後に倭国が乱れ、長く戦乱が続いた結果、ついに卑弥呼が立てられたと思われるのですが、その後も彼が大和朝廷を支える重要な役割を担っていたため、卑弥呼の重臣として天皇家を保持することができたのではないでしょうか?

次に、彌馬獲支について、崇神天皇の御名代の類ではないかと推測していますが、これでは年代的に不適合となります。

個人的には、前回の考察の結果から、獲支が「わけ」と読めるので、彌馬獲支を「みまわけ」と読み、「わけ」が『大日本国語辞典』に「主としてその地方を治むるものの称」とあることから、「みま」の支配者であった孝昭天皇(みまつひこ)から領地を受け継いだ人物、すなわち孝昭天皇の皇子と考えたいところです。

つまり、孝昭天皇は親子で卑弥呼に仕えていたため、二人を区別する必要から、孝昭天皇を「みまつ(ひこ)」、その皇子を「みまわけ」とよんだのではないでしょうか?

最後に、内藤氏は奴佳鞮を中臣(なかとみ)または中跡(なかと)に対応すると考えているのですが、この時代に中臣を名乗る人がいた可能性は低く、かつ、鞮を「とみ」と読むことは難しそうなので、ここでは「なかと」と読んでおきます。

なお、中跡氏は、奈加等神社の地(現在の三重県鈴鹿市)に起こった氏族だそうです。

また、「先代旧事本紀」によると、その始祖は天椹野命(あめのくののみこと)とされていて、本ブログの「卑弥呼の後継者」でご紹介した迩藝速日命(にぎはやびのみこと)の護衛役として、ともに天下った天津神(あまつかみ)の一柱だそうです。

次回は、孝昭天皇の晩年が卑弥呼の時代に相当する可能性について説明します。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます