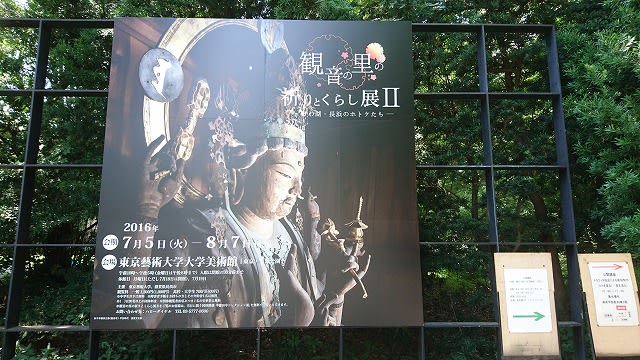

8月7日までの開催でしたが、最終日の前日に友人のお誘いで藝大美術館にて鑑賞しました。夏の日差しがとても強く看板も光を反射してます。

会場に入ると仏様がずらりと展示されてました。最終日近くの土曜日のせいか鑑賞者も多かったです。

滋賀県の琵琶湖の、湖北の長浜は古くから信仰の熱い地域でたくさんの仏像、特に観音像が多く奉られ、信仰され、それぞれのお寺の地域に世話方がいて大切に守ってきたそうです。

そしてお寺の行事をすることをオコナイというそうです。そのシンプルな呼び方が、お寺の行事がすっかり生活の中に浸透していることを感じました。

でも、歴史的に見ても滋賀県は中世時代、戦の多い地域でした。古くから大切に守ってきた仏さまも戦禍に燃えてしまったり、天災で失ってしまったこともあったそうです。

そんな過酷な環境の中、燃えて失うことを免れるために仏像を池や田んぼの中に沈めたり、土に埋めて隠していたそうです。戦禍を免れた後、水から引き揚げ、土を掘り返して再び信仰したそうですが、当然損傷を受けてしまってます。でも、心のよりどころである存在は変わらなかったそうです。

そして、戦禍や天災で仏像を失った人々は新たに作り直し再び心のよりどころとなったそうです。

またお寺の再建に秀吉が貢献したという説明が数か所ありました。

たくさんの仏さまが展示されてました。仏師の高度な技術を感じる仏様や素朴な味わいの仏様もいました。それぞれに深い魅力を発してました。通常は秘仏とされている仏さまも展示されていて、現地に足を運ばずに見れて嬉しいし、ありがたいような、申し訳ないような、その中で印象に残った仏像を載せてみたいと思います。

十一面観音立像 医王寺 平安時代(9世紀)国指定重要文化財

とても端正で細やかな細工の美しい観音様。都でも評判だった仏師が造られた観音様なのでしょうねえ。お寺の勢いと由緒も感じます。1000年以上たっても金箔が残り、冠の飾りも華やかなままです。大切にされているのが感じられます。

伝千手観音立像 観音寺 平安時代(9世紀)国指定重要文化財

とても大きな伝千手観音像。展覧会のポスターにもなってます。この観音様が祭られているお寺の写真がかかってました。小さな扉から望む観音様は大きくて全体は見えず堂々とした体に圧倒されます。迫力があり、男性的なたくましさを感じました。

聖観音立像 総持寺 平安時代(12世紀)国指定重要文化財

総持寺からはこの聖観音立像と千手観音立像が展示されてました。会期中お寺は寂しかったでしょう。

どちらの観音様も優しいお顔をしていました。こちらの聖観音菩薩様は木目があらわになってますが、むしろ手仕事のぬくもりを感じ親しみやすさをかんじます。

馬頭観音立像 横山神社 平安時代~鎌倉時代(12~13世紀)長浜市指定文化財

観音様の中で唯一憤怒の表情をする馬頭観音。三面のお顔は憤怒の表情なのですが、素朴な表情が親しみやすい。そして頭のてっぺんにいる馬頭が歯を見せてにっこりしているのです。

千手千足観音立像 正妙寺 江戸時代(17~18世紀)

小柄ですが、とても印象に残った仏像です。琵琶湖畔にあった阿曾津千軒の集落は地震と津波で村が全滅してしまったそうです(後で調べたら村は地殻変動で琵琶湖の水底に沈んだそうです)。生き残って散り散りになった村の有力者の子孫がこの千手千足観音を造らせて奉られたそうです。千手千足のお姿は日本で唯一。そして通常穏やかな顔立ちの千手観音とは違い憤怒の表情をしています。その姿は村が沈む以前からあったそうですが、いわれを読んでしまうと、そのお顔がなんだか泣いているようにも感じられ、今度こそ、千の手と千の足でもって一人も犠牲者を出さず救ってあげたいという気持ちを感じてしまいます。

江戸時代作と比較的新しい作りですが、芸術作品というよりも人の歴史に根差した仏像として心に残りました。

如来形立像(いも観音) 安念寺 平安時代(10世紀)

展覧会ではもう1躰展示されていました。もとは大寺院だった安念寺は信長の焼き討ちにあい、寺は焼けてしまう。村人は焼き討ちになる前に仏さまを田んぼや土の中に埋めて隠し、戦が終わった後、掘り返して仏像を取り出し川で洗い清めたそうです。が、長く埋めてたせいで仏像は朽ちて細部を亡くし虫食いにもあって如来も菩薩も区別がつかないほどの損傷を受けてしまったそうです。それでも村人はお堂を作り奉り今も信仰してます。この仏さまを近くで見たら、不思議に元のお姿が見えた気になりました。とても端正なお顔で繊細な装飾が施されているのがうっすら見えてきたのです。展覧会の中で湖北長浜の信仰を映した動画が上映されてましたが、この安念寺の信者さんがやはり元のお姿が見えてくると言っていたので私だけではないようです。これはこの仏さまの不思議な力なのかも。

この、いも観音様たちですが、調べてみるともとは17躰いたそうですが、平成12年から15年の間に7躰盗まれてしまい今は10躰になっているそうです。

・・・て!最近のことじゃないですか!!

細部を失っても本体さえあればと必死の思いで土に埋め、掘り返して変わってしまっても洗い清めて何百年も信仰してきた人々の気持ちにどうしてこんなひどい事をする人がいるんだろうと憤慨しました。

どうか必ず戻ってこられるようにお祈り申し上げます。

それから、菅浦という村の自治権の文書も展示されてました。村の中で裁判をするのを許されていたそうです。その文書の中で、罪を問われた人の子供に親の残した家や田をもつ権利を残してやることが書かれていたのが印象的でした。感情に走って必要以上に罰するのを防いだのだろうな。

そのほかにも特徴のある魅力的な仏像が展示されてました。また2遍あった紹介動画も、わが寺の観音様はとても美しいと嬉しそうに話されるお坊さんの笑顔が印象的でした。ほかにも意外に安置されているお堂はこじんまりとして質素に見えましたが、わが町の仏像を愛し信仰が生活の中に溶け込んでいました。

都に近いとはいえ地方の仏さまの美しさと親しみやすさを感じました。

私の住んでいる町は新興住宅街ですが、ちょっと自転車で行くと地元の神社があります。そして毎年お祭りが行われているそうです。実は神社を知ったのは最近なのです。今年は初めて家族でお参りをしました。あらためて地元の神様、仏様を思う事の尊さを感じる展覧会でした。

ところで展覧会のなかで、こうしてほしいなと思ったことがあります。

一つは仏さまの正面のお顔をきちんと見せるために前だけ照明をあてて後ろの照明はなくてせっかく360度鑑賞できる仏像もあるのに後ろの姿の細かいところが見れなかったです。特に十一面観音像は後ろにもお顔があって、それがとても重要な意味を持つお顔なのでよく見えなかったのが残念でした。

もう一つは仏像の由来や説明をした紙が仏像を展示した足元の台の前側面に貼り付けていましたが、とても見づらかったです。みんな腰を曲げたりその場でかがんだりして読んでました。足腰の弱い方には厳しいですし、実際鑑賞者は比較的年齢層が高い方が多かったです。説明の内容が仏像を理解するのにとても役に立つだけに、車いすの方でも見える高さで斜めに説明を置いてくれたら読みやすいなと思いました。

これは展覧会アンケートにも書きましたが、再び仏様とお会いする日を楽しみにして、ささやかなブログですが記しておきたいと思います。