6月2日に東京都美術館で鑑賞しました。

展覧会場入口にこんなディスプレイが。

展示されているルイス島のチェスの大きいレプリカ。ここの中に入るとハリーポッターのチェス盤上での対決シーンに入り込んだ気分。

今回の展覧会は副題が「100のモノが語る世界の歴史」と書いてあり、確かに美術作品というより人々の生活に深くかかわったモノばかり。

こういうのを文化人類学というのかな?きちんとはわからないのですが、展示品を通して人の生活が想像できるものばかりでした。

それがとても面白いのです!面白くて、思わずパンフレットを買ってしまいました。

銘品、珍品いろいろです。100の作品すべてツボにはまりましたがここに全て載せれないので、個人的に気になった作品を載せたいと思います。(写真は一部パンフレットをカメラで写したのもあります)

縄文土器(深鉢) 紀元前5000年頃 日本

世界最古の土器を作ったのが日本の縄文人だったそうな。ちょっとびっくりです。もしかしたら今後新しい発掘場所でもっと古い土器が見つかるかもしれませんが・・・

シンプルな形に施した縄目模様が味わい深い。

そして、その土器を19世紀(江戸時代かな)に茶人が内側に金箔を貼らせて、蓋も特注で作らせて茶道具の水差しにしたのだそうです。

この器の渋い味わいは確かに茶人好みだし柄杓で水を掬うのにも丁度良い大きさですが、この茶人はこれが大昔の土器だったってことを知ってたのだろうか(?_?)

明治時代に日本で30年勤務した医者で植物学者のシーボルト博士が収集してのちに息子さんが大英博物館の学芸部長のフランクス卿に売却したのだそうです。

ウルのスタンダード 紀元前2500年頃 イラク

社会の歴史の授業でも習ったメソポタミア文明のシュメール人都市ウルの王家の墓から発掘された作品。鮮やかな紺色はラピスラズリ、人物は貝。そして赤い部分は赤色石灰岩でかなり細密なモザイクで瀝青という天然アスファルトのような接着剤で貼り付けてます。発掘した時は台になってる木の部分はだめになっててぺちゃんこになってモザイクもだいぶとれていたそうです。よくぞここまで復元されたものだ、と修復士の職人技に感心しました。

片面は戦争の様子、もう片面は宴会の様子を著していて、写真は宴会をしてる面です。よく見ると上段右から2番目の人はハープを奏でてます。

イラクは古代から高い文明をもった歴史ある国なんだなあと思うと、現在の国の事情に心が痛みます

メソポタミアの大洪水を語る粘土板 紀元前700~前600年頃 イラク

楔形文字で1872年に解読されました。内容は「ギルガメッシュ叙事詩」の一部が書かれて(刻まれて)ます。神はウトナビシュティムに船を作り家族とすべての動物を救うようにお告げをしたという・・・旧約聖書のノアの箱舟の話よりさらに古い時代に書かれた洪水の話に当時騒然としたそうです。

この粘土板ですが、思ったより小さいのです。縦15.2cm、横13cm。そのなかにおよそ1~2mmの文字がぎっしりと詰め込まれています。この展覧会ではロゼッタストーンのレプリカも展示されてましたが、昔の文章には句読点がなく読みずらい。その上にこの細密な文字なので目が痛くなりそうです。今なら高精度なカメラで写して拡大してプリントアウトして見れますが、19世紀ではまだそこまでの技術は無いだろうし、学者の根気強さに感心してしまいました。なんだかウルのスタンダードと同じ事を書いてますが、私達が完成形で古代の美術を楽しんだり物語を楽しめるのには、答えを探りながら手探りでじっくり集中して対峙してきた方々がいたからなんだと思ったのです。

アメリカ先住民のパイプ 紀元前200~後100年 アメリカ、オハイオ州

アメリカ先住民族ホープウェル族の墳丘墓から沢山のパイプが発見されたそうです。他には猫型や鳥型なども展示されてました。

儀式に使ってみんなで回して吸ったそうです。そのカワウソのおて手をそろえた姿がとても可愛らしい♪これはアジアやヨーロッパやアフリカではないネイティブアメリカンのセンスですね。

さてぐっと時代がくだります

ルイス島のチェス 1150~1200年頃 イギリス ルイス島(おそらくノルウェーで制作)

ハリーポッターの第1話に出てくるチェス。セイウチの牙、クジラの歯でできてるそうです。500年頃インドで発明されたチェスは最初は戦象がいたそうですがさすがにそれはインド独特だったそうで、ヨーロッパに来てクイーンとビショップ(司教)が現れたそうです。うーん、象🐘の形のチェスの駒なんて素敵ですけど。作られる駒はそのまま国の情勢をあらわしてるのでしょうね、駒の人物は椅子に座っていて椅子の背後には北方ヨーロッパ独特のつる草文様が刻まれていました。こういう模様好きなんです。

せっかくなので会場入り口にあった大きなレプリカの背後から撮った写真で模様を見せます

こうやって見ると騎士のお馬さんのお尻も可愛いぞ

アステカ文明の悪霊の像 1400~1500年頃 メキシコ

当時中米で大帝国だったアステカ。精霊シワテオトルはお産で死亡した産婦が悪霊になって自分が子供を持てなかった復讐で子供をさらうのだそうです。当時お産で死んだ母親は戦いで死んだ兵士と同じく戦士として崇められたそうです。そうやって見るとシワテオトルには乳房があり、髪の毛はカールしたおかっぱ、死後硬直で皮膚が縮み歯がむき出しになってます。手は来い来いと誘ってるようにも、今から子供を捕まえようとしてるようにも見えます。

お産は命がけなのだと改めて思いました(私もこの時代なら命無かっただろうなあという大変な経験がある)。医学の発達した現在でもやはり大変な苦しみを伴い命を落とす人も存在します。悲しみや苦しみを悪霊の姿にして表現したのでしょうね。同時に子供が突然いなくなるということが時々あったのかもと思いました。誘拐?事故?

そのアステカ帝国もスペインに滅ぼされます。

デューラ一作「犀(さい)」木版 1515年 ドイツ・ニュルンベルク

見たこともない犀を他の人のスケッチや伝聞をもとに想像して描いた犀。驚くほど本物に近いです。さすがスーパーテクニックの腕前を持つドイツルネッサンスの巨匠!

いえいえ日本も凄いです

柿右衛門の象 1650~1700年頃 日本

この象、「ナイトミュージアム3」に出てきましたね!もう会いたくて会いたくて。実際にみれて嬉しかったです♪

陶磁器というとお皿とか壺とかしか思い浮かばないけど17世紀にこんなチャーミングな象さんを作ってたなんて。カラフルでなんてファンキーなの♪

そしてこの実際には見たことがない複雑な動物の形を陶器で造形した日本の陶工の技術の高さに感心しました。

ゴアのキリスト像 1600~1700年頃 インド ゴア

16世紀にゴアの街はポルトガル人に占領され、キリスト教が布教されます。この作品はインド人のキリスト教者が象牙で幼いキリスト像を制作したものだそうです。

この像を見てつい口に出た言葉が「天上天下唯我独尊」。生まれたてのお釈迦様の言葉です。

確かに西洋人のお顔をしているのですが、不思議に東洋的です。新しい文化が来てもこれまで浸透してた文化がにじみ出てくるのかしら。でも、このころインドはヒンドゥー教になっていたはずだけど。

ナイジェリアのマニラ(奴隷貨幣) 1500~1900年 ナイジェリア

マニラとはポルトガル語で腕輪を指し最初に奴隷貿易を始めたのがポルトガルなのだそうです。今回一番衝撃を受けたのがこの貨幣と次の飾り板です。

メキシコで鉱山で働かせるためにメキシコ人を使ったそうですがあまりに過酷なため次々と死に、代わりにアフリカの奴隷を買って連れて来て労働させたそうです。

メキシコ人てあのアステカの民ですよね・・・

奴隷貿易は次第にヨーロッパ各国も乗り出してまた北アメリカでも労働させるため輸入して1100万人のアフリカ人が奴隷として売り出され劣悪な環境の船に詰め込まれ、多くは輸送船の中で亡くなったそうです。

コンゴ国は自国の民を売る行為に反対したそうです。この奴隷貿易を国家事業にしたのはベニン国とボニー国、現在はナイジェリアになってます。

奴隷は戦争で捕虜になった人、そして誘拐してきた人だそうです。

そのための貨幣が存在していて、この腕輪自体も富を強調するために装身具に使ったそうです。

この腕輪の形は日本でも一時期流行したことがあったなと思いました。もちろん純粋にアクセサリーとしてだけど、つけていた人はこんな忌まわしい歴史を持つ形と知ったらどう思うだろう。

ベニン王国の飾り板 1500~1600年頃 ナイジェリア

ベニン王国は象牙、胡椒、椰子、そして奴隷を輸出して豊かで栄えたそうです。奴隷を輸出して得たマニラを溶かして飾り板を作り王室を飾ったそうです。それがこの作品。

王様とお付きの者。うしろに小さくポルトガル人がいます。右のポルトガル人は手にマニラを持ってます。

造形的には素晴らしい作品なんですが、多くの自国民を犠牲にしてできた飾り板だと思うと何とも・・・。

王国は1897年にイギリスに攻められ王は逃亡、国は終わりました。

この国の奴隷輸出を思うと、その前に奴隷を欲しがってカネで人を買って死ぬまでこき使おうとしたヨーロッパ人の存在がいるんですよね。

どっちの方が罪が重いのか。

さらに時代がくだって20世紀にはいります

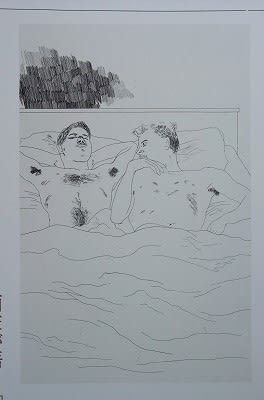

ホックニー作「退屈な村で」 1966年 イギリス

デヴィッド・ホックニーは早くからゲイであることを公表して何度か告訴されたそうですが、この銅版画を制作したころにイギリス議会で同性愛を合法化する法案が起草されたそうです。

今回の100の展示品のなかには日本の北斎漫画も展示され世界各国の文化をダイジェストながら紹介しようという意気込みを感じましたが、そこに来てこの作品。

同性愛を一つの方向性と認識することが、20世紀の文化の流れの一つでもあるのだと改めて感じました。

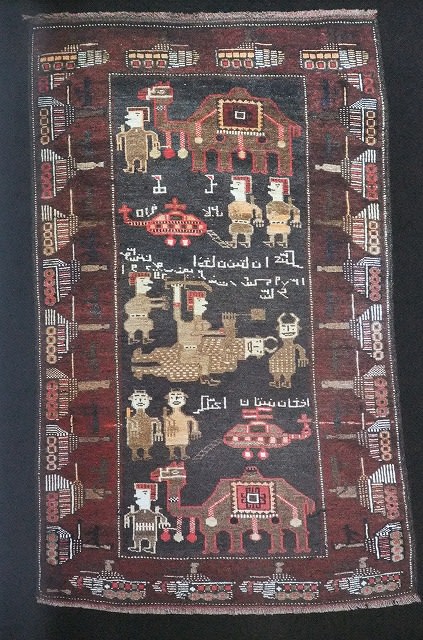

アフガニスタンの戦争柄絨毯 1980~1989年 アフガニスタン

1979年ソ連軍がアフガン侵攻をし、当時開催されたモスクワオリンピックに多くの国が参加を取りやめたのを記憶してます。

この絨毯の淵は本来は花や鳥が織り込まれるのですが戦車が列をなしてます。

中央にはヘリコプターが織り込まれ、整列する兵士もいて、ソ連兵はディーヴ・エ・セフィードというペルシャ伝説「シャー・ナーメ」に登場する角の生えた白鬼の姿になって兵士に痛めつけられてます。

ラクダの存在にアフガニスタンらしさを感じます。

現在もこの柄は生産されているそうです。アフガニスタンは今も政情が厳しい状態。

時代は21世紀☆100番目に展示されてたのが

ソーラーランプと充電器 2010年 中国

世界の電気の通らない貧しい地域のために生産されたキット。8時間太陽光にて充電すると100時間明かりがともるそうです。貧しい地域は太陽の恵みの多い地域が多く、太陽光はとても有効な自然エネルギーとなって電気のつかない家庭に明かりをともしてくれる。夜になっても明かりをつけて勉強ができると説明されてました。勉強でなくても、火事の心配のあるロウソクやランプよりずっと安全ですね。また携帯電話の充電器にもなるそうで、これで外部との連絡もより簡単にできるようになる。

こんな風にモノは人の生活に寄り添って作られていくんだと思うと何だか嬉しく明るい希望を感じました。

101番目のモノとして開催する美術館がそれぞれ独自に選んだ作品がさらに展示されてました。

都立美術館が選んだ作品は坂茂氏による紙の建築「紙管」でした。軽量で簡単に建築して結構頑丈で被災地で間仕切りとして、教会の仮建築として実際にとても役に立ったそうです。

展覧会ではタイムマシンに乗って人の歴史の旅をしてきたような気分になりました。

3年前にアメリカの「メトロポリタン美術館展」でやはり4000年にわたる人々が自然を感じて表現した素晴らしい美術品、工芸品を堪能しました。

今回の英国の「大英博物館展」は人類初期から何万年にわたる、その時の人々の暮らしが伺える生活品が主に展示され、とても歴史的に貴重な作品もあり、また負の産物も同じように展示する。これがいわゆる英国のセンスなのかと感心そして堪能いたしました。

東京都美術館では6月28日まで開催されてます。

そののち、

九州国立博物館で7月14日~9月6日

神戸市立博物館で9月20日~2016年1月11日

にて巡回されます。

また、見に行かれない方もささやかながらこのブログで旅の片りんを感じてくだされば嬉しいです。

最後にお土産を買いました。一つはウルのスタンダードの形の箱に入った紅茶。

そしてカプセルおもちゃ2個。カワウソのパイプと柿右衛門の象が欲しかったのですが、カプセルおもちゃは中身がわからないので触った感じで選びました。

結果は

カワウソのパイプはあたり☆もう一つはルイス島のチェスでした。これも良し♪

博物館や美術館よく行かれますよね?いいですね。

私も大好きなんですが最近はなかなか行けません。子供が大きくなったら一緒にデートしてもらおうかしら(笑)

デューラーの犀、ゾクゾクしました。見たこともないのにどうしてあんなに本物みたいに描けるんでしょう。陶磁器も色合いがきれいですね~。ゴアのキリストは私も「天上天下唯我独尊」が浮かびましたヨ。

博物館を覗いた気分になれました。紹介くださって、どうもありがとうございました^^

レポを読んでくださりありがとうございます☆

博物館や美術館は、大体月に1~2回くらいの頻度で見に行ってます。凄い多い訳ではないですが見に行ってる方かな(^^)/♪

デューラーの「犀」凄いですよね。たぶん普段から動物を描くときも、表面の形や色だけを見るのではなく、皮の下の筋肉の動き、骨格の動きを把握して描いてるのでしょうね。だから大きさに見合った体格をすぐに見当がつけるくらいの洞察力を身に着けてるのでしょう。やっぱり凄い。

柿右衛門の象も、多分絵を参考にしたのだと思うけど、バランスの良い本物に近いかたちになってますもんね。

ゴアのキリスト像・・・やっぱりLiziさんもそう思いましたか

そんな1点1点が見ごたえある展覧会、実際は100点以上あるのでそうとうな見応え!30点見たところで私も体力を消耗した感があったのですが、ご年配の婦人が何人かで

「あと70点もある・・・・もうしんどくて限界」とため息交じりに椅子に座ってました。

けっこうハードな時空の旅でしたが面白かったです。

お子さんとご一緒なら、好きなモノ、興味のあるモノだけを見て楽しむのも良いのでは♪

ここに載せたのはごく一部なのでまた違った感想になりますね♪

私も子供がある程度大きくなってからやっと見に行けるようになりましたがあとどれくらい行けるだろう(?_?)

そして好きな事を思いっきり書けるblogってやっぱり楽しいですよね!