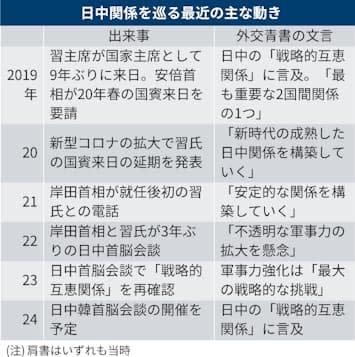

漸く日本政府が、中国と日本が「戦略的互恵関係」にあることを外交青書で認めた。これについて、2024年4月16日、日本経済新聞『中国外交、苦肉の「戦略的互恵」復活 24年版外交青書』とする記事がある。

『……

上川陽子外相が16日に閣議報告した2024年版外交青書で、日中の「戦略的互恵関係」の記述が5年ぶりに復活した。中国の経済規模や軍事力が大きくなるのを踏まえ、衝突回避へ日中の安定的な関係維持を優先する。

外務省が毎年作成する外交青書の書きぶりは相手国への現状認識や向き合い方をあらわす。19年版以来消えていた戦略的互恵関係を再び記したのは経済と安全保障で対中リスクを低減する狙いがある。

06年に当時の安倍晋三首相が提起した戦略的互恵関係は政治と経済を両輪に、日中が共通の利益を目指す意味で用いられた。

今回は23年11月の日中首脳会談で岸田文雄首相と習近平(シー・ジンピン)国家主席が戦略的互恵関係を再び確認したのを受け、解決困難な課題で対立を深めず関係を保つ意図がある。

24年版外交青書は日中間に「数多くの課題や懸案が存在する」と触れた。中国の軍事力強化を巡り「日本と国際社会の深刻な懸念事項であり、これまでにない最大の戦略的挑戦だ」との認識を強調した。

「『建設的かつ安定的な日中関係』を双方の努力で構築していくことが重要だ」と訴えた。

米大統領選など大型選挙が24年に相次ぐと指摘し「各国の内政と国際関係が相互に影響を及ぼし、国際情勢は重要な局面を迎える」と記載した。

主要7カ国(G7)や日米豪印の4カ国による「Quad(クアッド)」、日米韓などの同盟・同志国の枠組みの重要性が相対的に増していると明記した。

11日に初めて首脳会談を開いた日米比の枠組みについて「連携を一層強化し、協力の具体化を進めていく」と定義した。

学習院大の江藤名保子教授(中国政治)は「『戦略的』の意味は競争関係にはあるが、協力できる部分は協力するということだ」と分析した。

……』

この記事は、実に高飛車なうえに事実を歪曲した「おバカ記事」の典型である。そればかりか、現在の日本外交が大失敗していることを糊塗して国民の目をそらす悪質なプロパガンダである。このことを説明する前に外交青書に出てくる「戦略的互恵関係」とは一体何なのかを確認しておく。これに付いては外務省HP「「戦略的互恵関係」の包括的推進に関する日中共同声明」(クリックで遷移)に詳しい。

『……

1972年9月29日に発表された日中共同声明、1978年8月12日に署名された日中平和友好条約1998年11月26日に発表された日中共同宣言が、日中関係を安定的に発展させ、未来を切り開く政治的基礎であることを改めて表明し、三つの文書の諸原則を引き続き遵守することを確認した。また、双方は、2006年10月8日及び2007年4月11日の日中共同プレス発表にある共通認識を引き続き堅持し、全面的に実施することを確認した。

……』

つまり「戦略的互恵関係」とは、日本と中国が70年代に国交を樹立するにあたり「中国は一つ」つまり「台湾は中国の領土」であって未だに国共内戦が継続していることを確認したうえで、その関係をさらに強化しようというものなのである。そのため日本は昭和47(1972)年に台湾と国交を断絶して中国と国交を樹立した。したがって日本は中国と国交を樹立したのちは、台湾有事があっても介入しないことを中国に約束しているのだ。

上記記事の問題点を端的に云う。

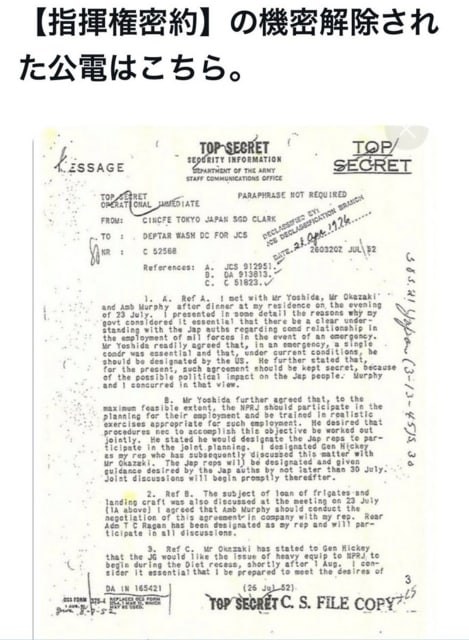

そもそも、バイデンという世界情勢に疎いだけでなく利権屋でもある大統領がアメリカ製兵器を輸出促進するためロシアによるウクライナ侵攻を「一方的状況変更は許さない」と言う屁理屈で中国敵視政策を開始した。それと同時にアメリカは、指揮権を握る朝鮮戦争の枠組みである日本、韓国、フイリピン及び当事国台湾に、安全保障強化という名目で兵器購入に必要な予算措置をとるように求めた。日本はこのアメリカの命ずるままに、空前の防衛予算を獲得することができる中国敵視政策(防衛三文書)を開始した。ところが、この日米が実施した中国敵視政策は、軍事的に中国をロシアに接近させる結果となってしまい、ついには、米ロの核バランスを狂わすという事態に陥った。これに慌てたアメリカは、急遽、中国敵視政策を放棄し1970年代にキッシンジャーがまとめた「一つの中国」政策に回帰することにした。これでアメリカは台湾有事、すなわち「中国による台湾進攻」には介入しないことにした。それが2023年に米中で「一つの中国」政策に回帰することに合意した原因である。アメリカは中国と「一つの中国」政策に回帰することに合意すると直ちに政策変更による後処理を開始した。このころの日本はアメリカの求めに応じて「台湾有事は日本の脅威」という安全保障政策を継続していたことから、日本と中国が偶発事故を起こすことす危険があった。軍事常識があるならば常識の話である。そのため、アメリカは日本にも「一つの中国」政策に回帰することを求めて岸田文雄首相と習近平国家主席の会談を準備し、日本の事情に一切斟酌することなく「一つの中国」政策を日本政府にも再確認させてしまった。その結果、今度は、日本の安全保障政策に矛盾が生じることになった。日本の安全保障は、アメリカの核の傘と駐留米軍である。それが、アメリカは台湾有事に軍事介入しないことを決定したため「台湾有事は日本の脅威」となっても「アメリカ軍は介入しない」と決まった。つまり日本政府が念仏のように唱えてきたアメリカ軍の抑止力を基盤にした日本の安全保障は、本当に空念仏で使い物にならないことが確定してしまった。

本来ならば、日本政府は、この時点で安全保障政策を再検討しなければならないが、一度手に入れた莫大な防衛予算を手放すつもりは毛頭なかった。そのため政府自由民主党は、国民は無知であるという認識のもと、政策が根本的に破綻していることを国民に悟られないよう国会で予算が成立するまで岸田首相が習近平国家主席と取り決めた「一つの中国」政策を国民の眼に触れないように情報管理しながら防衛外交予算の成立をはかった。

そして2024年度新予算が成立したことから外交青書でその片鱗を少しだけ公表することにした。そのなかで、岸田首相と習近平国家主席で取り決めたことが「一つの中国」の再確認であるとは言えないため、実態がわからない「戦略的互恵関係」という用語をつかい、日中の問題はあたかも中国の軍拡にあるという筋書きにして「日本と国際社会の深刻な懸念事項であり、これまでにない最大の戦略的挑戦だ」などと責任転嫁して公表した。

外務省は、外交青書の中で大きなうそをついている。それは外務省が主導して作成した「防衛三文書」で日本の仮想敵国を中国、北朝鮮、ロシアとして軍事拡張を行うことにしたのは日本政府である。日本政府は、莫大な防衛予算を獲得するために、できるだけ誇大に書いてしまったのだ。

そして、岸田首相と習近平国家主席と取り決めた「一つの中国」政策に回帰を確認した後も、仮想敵国に変更はない。

実に図々しい話なのである。

しかし、日本政府の二枚舌は、単に、図々しいだけではとどまるだけでなく、実は、日本国民の安全保障に究極的な破局をもたらす危険性をはらんでいる。日本は、国連憲章で国連憲章の旧敵国条項(第53条、、第77条1項b、第107条)が適用されている。これは旧敵国、つまり日本が関係した紛争については平和的に解決する義務すら負わされていない。従って、国連加盟国は、旧敵国が起こす紛争に対して話し合いなどは必要なく、自衛のため安保理事会の承認なしに軍事行動に出ることが容認されているのだ。そして日本政府及びその重鎮麻生副総理が敵視する中国は、核保有国であり、国連の常任理事国なのだ。したがって日本の外交政策は、中国に対して台湾と連携して対峙することは、旧敵国条項をそのまま適応されてしまうということになり、危険極まりない愚策を行っているのだ。

自由民主党の次期総裁が上川外務大臣だなどと、政界通を気取る評論家がいるが馬鹿も休み休みにしないと日本は本当に軍事的に打ちのめされてしまう危機をはらんでいる。すぐさま次期総裁候補の予測をするよりも自由民主党を政権の座から引きずり下ろすことこそ喫緊の課題なのだ。

同上記事で「戦略的互恵関係」は学習院大江藤名保子教授が言うような「『戦略的』の意味は競争関係にはあるが、協力できる部分は協力するということだ」ではない。さらにいうと外務省HPにある「戦略的互恵関係」を「『戦略的』の意味は競争関係である」と読み解くことは難しい。

学習院大江藤名保子教授(中国政治)に置かれましては「戦略的互恵関係」の意味をよく研究してからコメントされるべきではないでしょうか。これでは、単なる外務省の「ヨイショ」記事にしかすぎません。(寄稿:近藤雄三)

【参考】

・(2024年02月07日)『上川外務大臣による外交演説は「内政と外交」矛盾の極み -麻生副総裁は莫大な「外交及び防衛」利権を統括する戦争屋―』

・(2023年11月29日)『岸田首相「仮想敵国リストから中国を外さないと日本外交は成り立ちません」』

・(2023年11月18日)『岸田文雄首相と習近平国家主席の会談 -日本政府も「一つの中国」政策に回帰することを認めた-』

・(2023年11月11日)『秋葉国家安全保障局長は王毅外相に「けんもほろろ」に追い返された』

・(2023年11月08日)『米中が核協議!! -日本の安全保障の要「アメリカの核の傘」って、どんな傘?-』

・(2023年11月07日)『オーストラリアも中国との関係改善に向かう! 日本の安全保障政策を支える「有志国」は雪崩を打って崩壊するだろう-』

・(2023年11月07日)『オーストラリアも中国との関係改善に向かう! 日本の安全保障政策を支える「有志国」は雪崩を打って崩壊するだろう-』

・(2023年11月06日)『米中は海洋問題に関する協議を開催 -「島嶼部で塹壕を掘っている暇はないぞ!」』

・(2023年11月04日)『バイデン大統領の贈収賄事件 -贈賄側CEFC( 中国華信能源有限公司)とはどのような会社か-』

・(2023年11月04日)『再録:富士ジャーナルから~吉田茂の売国を継承し続ける自民党の哀れ』

・(2023年11月02日)『RT「トランプ大統領、NATOからの米国撤退を計画」!? -再び朝鮮戦争終戦が持上る-』

・(2023年10月29日)『王毅外相とブリンケン国務長官と再度会談 -アメリカは中国にイランへ働きかけ要請-』

・(2023年10月28日)『王毅外相とバイデン大統領の会談 -アメリカは「一つの中国」政策に回帰した-』

・(2023年10月27日)『王毅外相とブリンケン国務長官会談』

・(2023年10月25日)『王毅外相訪米!日本政府の安全保障政策は破綻した -島嶼防衛などという無駄、無理、無能な戦術-』

・(2023年10月05日)『台湾有事を煽った自由民主党外交政策の大失態 -日本の宗主国アメリカは中国と和解済み-』

・(2023年09月23日)『中国が日本産水産物を禁輸にしたのは日本が中国を敵国としたから!』

・(2023年09月21日)『台湾有事にアメリカ軍は参戦しない!? -どうする自由民主党!-』

・(2023年08月14日)『自由民主党外交政策が大失策となった原因』

・(2023年08月10日)『麻生太郎自由民主党副総裁という大馬鹿者』

・(2023年08月07日)『王毅外相訪米で防衛三文書を根拠とした日本の外交と安全保障は窮地に陥る』

・(2023年06月22日)『上海コミュニケ』