《2月3日は節分祭》

2月3日は節分。2月4日は立春。

暦の上ではそろそろ、立春ですが、今年はまだまだ寒い日が続きますね。

京都の節分行事は、古来より新しい年を迎える行事として大切にされ、京都の社寺では

それぞれの社寺ごとに鬼をはらう「追儺式・鬼やらい」が行われます。

京都御所を中心とした四方の鬼門を守る4社寺(北野天満宮、吉田神社、壬生寺、八坂神社

)へ参詣すると1年を平穏無事に過ごせると云われています。

このように京都には多くの社寺が節分祭をするが、そのうちの一つを紹介します。

釘抜地蔵(石像寺)です。

弘法大師が創られたという古いお寺です。

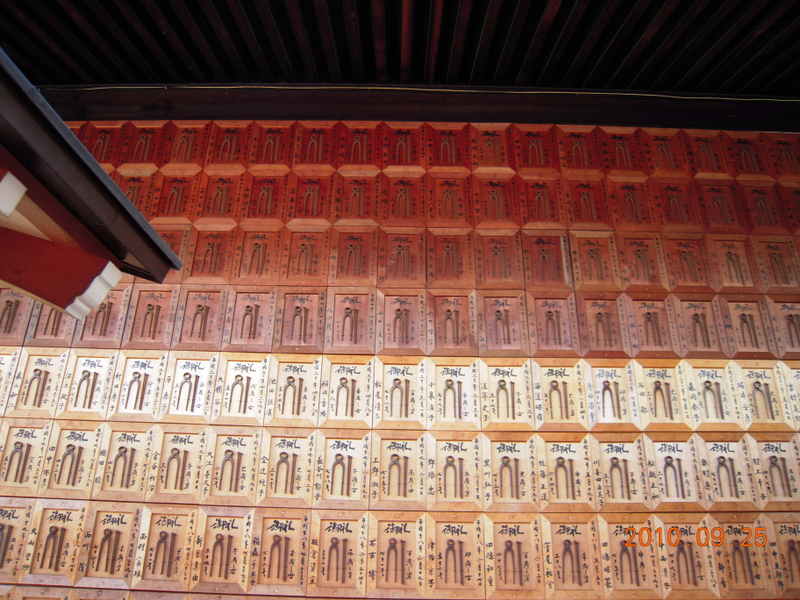

御参りして、願いがかなったお礼に釘と釘抜きを奉納する御寺で、境内には絵馬ならず、

釘抜きと釘がびっしり奉納されています。

ちょっと異常なほどの景色です。

東京巣鴨の「とげ抜き地蔵」と同じように京都では「釘抜地蔵」。

場所は北野天満宮の近く、千本通り仲立売り。