鹿児島の人でしたか。

今や、義の栄冠を受けるばかりです。

正しい審判者である主が、

かの日にそれをわたしに授けてくださるのです。

しかし、わたしだけでなく、

主が来られるのをひたすら待ち望む人には、

だれにでも授けてくださいます。

「テモテへの手紙二」 / 4章 8節

新約聖書 新共同訳

まず知り合うこと

知り合えば

お互い愛し合うようになるでしょう。

互いに愛し合えば

支えあうようになるでしょう。

もしほんとうに愛したいと願うのなら

許すことを知らなければなりません。

マザーテレサ

(マザーテレサ『愛のことば』より)

★マリアの島の祈り

~奄美大島北部をドライブしよう~

◆南日本新聞2013年8月8日

373news.com

author: 宮下正昭

(更新日:2013年8月8日)

▲旧笠利町役場近くにある赤木名(あかきな)教会

▼20人に1人がカトリック信者

どこまでも澄みきった青空の下、どこまでも青く輝く海。緑の深い山が迫る。奄美大島だ。その島の北部、真夏の風を受けながら車を走らせると、時々、カトリックの教会に出合う。大きな町には立派な聖堂。小さな集落には公民館のような、でも十字架がついている。教会だ。奄美大島が「マリアの島」と呼ばれるゆえんだ。

大和村、奄美市、龍郷町の北部3市町村の信者数は3471人(昨年末現在)。高齢化などで減少傾向にあるが、それでも人口の6%強を占める。鹿児島県全体では0・5%、国内で0・3%であることを考えればいかにカトリック信者が多いかわかる。

江戸の鎖国時代も出島をもうけ、ポルトガル商人らとともにたくさんの宣教師が出入りした長崎県(信者率は4%強)はともかく、南西諸島の奄美大島の北部にどうしてたくさんのカトリック信者が生まれたのか。その歴史をたどると、島が置かれた政治的な状況と無縁ではない。

藩政時代、奄美では年貢として黒糖の生産を課せられた。薩摩藩は米の栽培を認めず、貨幣も流通させなかった。このため島民は米など生活に必要な物は比率の悪い物々交換で得るしかなかった。

明治維新後、中央政府は黒糖の自由売買を認める。しかし、鹿児島県はそれに先んじて、県肝いりの商社をつくり、黒糖の独占を続けようとした。西南戦争で県側が政府に負けると、ようやく島の黒糖も自由に売買できるようになった。しかし、その後も県や警察によるさまざまな圧力を島民らは受けてしまう。

▲龍郷町の住宅街に溶け込む嘉渡(かど)教会

▼キリスト教に自由を求める

このような奄美の位置付け、状況を変えるには、まずは島民の意識を変える必要があるのではないか。万民は平等という西洋思想に、地元出身の検事や名瀬の有力者らは期待を寄せた。それが鹿児島市のキリスト教各派に布教を促すことにつながった。1891(明治24)年のことだ。当時、島はノロやユタなど土着宗教が中心で仏教もまだ浸透していなかった。

▲龍郷町の東シナ海を望む高台にある安木屋場(あんきゃば)教会

本土の鹿児島市にはプロテスタント、ロシア正教などキリスト教各派が既に布教していたが、奄美からの要請にいち早く応じたのがカトリックだった。その年の暮れ、ザビエル教会の神父が島に渡ると、多くの人が、この新しい"思想"を信仰していったのだった。

ハンセン病などの診療所や教会建設などで島の人々に現金収入も与えた。フランス人、後にカナダ人神父が布教担当となり、その知識、生活様式なども島の人々の好奇、関心を呼んだ。大正時代に入ると、ミッション系の高等女学校も設立、運営する。公立では県内最初の鹿児島第二中学校(現在の甲南高校)より早く、コンクリート造りの立派な校舎も造った。大島高等女学校だ。信者の子供が本土の学校に進む場合、奨学支援も行った。

▲龍郷町の瀬留教会。1908(明治41)に建てられ、司祭館(右側)とともに国の登録有形文化財

▼信者をスパイ視

現実的な利益とともに新しい宗教として島に浸透していったカトリック。一方でローマを頂点とするピラミッド型の組織形態が、台頭してきた軍部の警戒を呼ぶ。地元の新聞記者らは軍部などからの情報に乗っかり、スパイ視報道を展開するようになる。

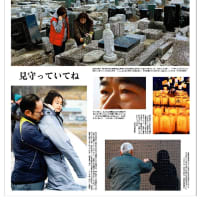

1933(昭和8)年ごろから、カトリックに対する世間の風当たりは一層強くなり、青年団員などが信者の墓を壊す。大島高等女学校の廃校を求める町民大会なども開かれ、実際に廃校を余儀なくされる。教会は代わりに鹿児島市に女学校を移す。それが今の鹿児島純心高校だ。日本の社会が戦時色を強め、キリスト教に対する敵視が一部で強まるのは、日中戦争が全面的に展開される37(昭和12)年以降だから、奄美大島北部で起こっていたこのカトリック排撃運動はかなり特異で、本土の軍国主義化を濃縮して先んじたものだった。

「スパイの学校」と非難された女学校がつぶれても、排撃運動は終わらず、軍幹部は各集落に出向いて「非国民だ」とどう喝し、信者らに転宗を迫った。

翌34(昭和9)年末、常時、7、8人はいたカナダ人神父らが全員、島から去る。主のいなくなった教会に信者らが近づくことはできなくなくなった。酒に酔った若者たちが秋名教会を壊した事件は全国的にも大きく報道され、外務省にも動揺を与えた。立派な教会だった大笠利教会からは火の手が上がり、全焼してしまった。放火だった言われる。

転宗しない信者宅は、防空演習の標的となり消防団が放水、室内を水浸しにした。そして主立った教会は役場や地区の集会場として転用された。心の導きをなくした敬けんな信者の苦悩は敗戦まで続くことになる。

▲奄美市の知名瀬教会に入ると、歴代の宣教師たちの写真が迎えてくれる

▼大小28の教会が点在

現在、奄美大島にあるカトリック教会は31カ所。うち瀬戸内町、住用村にある計3カ所を除く28の教会が島の北部に集中する。しかし、うち4つの教会ではミサは行われておらず、空き家のような状態だ。この10年で500人以上、信者の数が減っている。

それでも、昭和初期の迫害時期を生き抜いた信者、その子孫は今も信仰があついという。敗戦後8年間続いた、キリスト教国であるアメリカ軍の統治下で洗礼を受けた人のなかには信仰が伝わっていかないケースが少なくないらしい。

▲奄美市の大笠利教会の海側にある信者の墓地。太平洋が目の前に広がる

日曜のミサの前日、知名瀬教会を一人の高齢の女性信者が黙々と清掃していた。その表情は穏やかだった。

「それでも 喜び・希望・感謝」。各教会に掲げられていた鹿児島教区の標語だ。宗教というものについぞ縁なく50年以上生きてきた私のような俗物に継げる言葉はないが、何か絶対的なものを信じることでの安心、喜び、そして感謝。各集落の教会のたたずまいから思いをはせると、なんとなくわかる気がする。

奄美大島を訪れる機会があったら、ぜひ北部をのんびり車で走ってほしい。小さな集落に神社の鳥居と隣接して建つ教会もある。奄美の現代史を抱え込んだマリアの島。

宮下 正昭

32年間南日本新聞社に勤め、2013年4月から鹿児島大学法文学部教員。人間に好奇心、社会に関心旺盛な、ちょっぴり正義感のある記者が育ってくれたら本望。著書に「聖堂の日の丸」(南方新社)、「予断」(筑摩書房)、「中国香港特別区最新事情」(社会評論社)。

◆イザヤ書 / 42章 10節

新しい歌を主に向かって歌え。

地の果てから主の栄誉を歌え。

海に漕ぎ出す者、海に満ちるもの

島々とそこに住む者よ。