そして、こうも言われた。

「それゆえ、人は父母を離れて

その妻と結ばれ、二人は一体となる。

だから、二人はもはや別々ではなく、

一体である。従って、

神が結び合わせてくださったものを、

人は離してはならない。」

「マタイによる福音書」/ 19章 05-06節

新約聖書 新共同訳

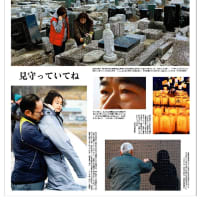

すべての宗教は、永遠なるもの、

つまりもうひとつの命を信じています。

この地上の人生は終わりではありません。

終わりだと信じている人たちは、

死を恐れます。

もしも、死は神の家に帰ることだと、

正しく説明されれば、

死を恐れることなどなくなるのです。

マザーテレサ

(マザーテレサ『日々のことば』より)

家族問題に関する世界代表司教会議に

出席したフランシスコ・ローマ法王(中央奥)

=バチカンで13日、AP

★カトリック司教ら、「同性愛肯定」

報告書に反発 バチカンも火消し

◆産経ニュース 2014年10月15日

【AFP=時事】

ローマ法王庁(バチカン)が、同性愛の信者らに対するより肯定的な姿勢を求める報告書を公表したことを受け、ローマ・カトリック教会の司教らは14日、同性愛関係に根本的に反対し続ける姿勢を表明した。一方、バチカンの広報部も、報告書が与えた影響の火消しに動いた。

家族のあり方に関するカトリック教会の教義を見直すためにバチカンで開催中の「世界代表司教会議」では13日、「同性愛者たちにはキリスト教コミュニティーへの貢献となる資質がある」とした上で、教会は同性愛者らに歩み寄るべきと提案する中間報告書が公表され、世界中に波紋を呼び起こした。

保守派からは、フランシスコ(Francis)法王の支持を受けるバチカンのリベラル派が推進してきた改革政策に反発する動きが出ている。バチカンが発表した最新の議事録要旨によると、会議に出席する司教らは、同性愛者コミュニティーに送るメッセージへの「適切な慎重さ」を求め、「教会側にそのような傾向(同性愛)に対する肯定的な評価があるという印象が生じないよう」にする必要性を訴えた。

報告書の受け止められ方に対する懸念を反映するかのように、バチカンの広報部も14日、中間報告書は大きな意味合いを持つものではないと指摘。これは単なる暫定報告書であり、必要以上の重要性を与えられてしまったと強調した。

© AFPBB News 提供 バチカン市国のサンピエトロ広場(St Peters' Square)での一般謁見の終わりに、司教らにあいさつするフランシスコ(Francis)法王(2014年10月8日撮影)。(c)AFP=時事/AFPBB News

世界代表司教会議は非公開であるため、同性愛や同居カップル、離婚した信者の扱いなどの議題について、どのような対立が実際に起きているかを知ることは困難だ。同会議は19日に閉幕し、来年10月に再び司教と一般信者らの参加する会議が開かれる。その後、フランシスコ法王が最終的な結論を発表する予定で、2016年初頭が見込まれている。

【翻訳編集】AFPBB News

(産経新聞2014年10月15日)

930年生きた人間始祖 アダム

( 『原罪』 ミケランジェロ 1510年 システィーナ礼拝堂)

http://yamatayori.exblog.jp/1620416

★古代には長寿の人たちが存在したのか

◆大紀元 2014年10月16日

http://www.epochtimes.jp/jp/2014/10/html/d13827.html

【大紀元日本10月16日】洋の東西を問わず、古来の伝説や経典には驚くべき長寿の人物が多数存在する。例えば、旧約聖書にはアダムが930年生きたと書かれ、中国の文献には数百年生きた道士たちの記録がある。メソポタミア文明のものとされるシュメール王名表には、在任期間が数万年に及ぶ王たちの名前が列記されている。これらの人物は、本当に存在したのか? 様々な考察と事例を集めてみた。

単なる数字のパターンという説

シュメール王名表には、在任期間が3万年を超える王たちが存在する。聖書と王名表に共通するのは、どちらも大洪水以前の人物たちが異常に長命だということ。そして、大洪水以降、人間の寿命は徐々に短くなっていく。例えば、アダムの寿命は930年、ノアは500年、アブラハムは175年。王名表では、洪水後も在任期間が1000年を超える王もいるが、洪水以前に比べれば、その期間は劇的に短くなっている。

一方、南テキサスにある「神の教会」に所属するアーノルド・メンデズ氏(Arnold Mendez)は、大洪水以前の時代から現代まで続く人間の寿命の減少は、放射線や毒素に晒されることによって見られる有機体の衰退現象に符号すると指摘する。

一方、ブランディーズ大学(Brandeis University)のドゥワイト・ヤング氏(Dwight Young)は、大洪水後のシュメール王たちの寿命について、単なる数字のパターンであると指摘する。洪水後、一番在任期間が長いのはエタナ(Etana)であるが、この数字は前任者2人の数字を足した数と合致する。また、ある王の在任期間は60の倍数であり、ある数字は二乗である。例えば、900は30の二乗であり、625は25の二乗、400は20の二乗といった、パターンのある数字が目立つ。また、短い数字の場合は、6の二乗が頻繁に現れると指摘する。

古代中国の長命な人物たち

鍼灸師のジョセフ・ホウ博士(Joseph P. Hou)によれば、秦の時代、崔文子(さい・ぶんし)という医師が、300年生きたという記録がある。また、後漢の頃、吉楽(きちらく)という人物が280年、高位の和尚である慧昭(けいしょう)は290年、楽正子長は180年生きたという記録もある。中国医学の百科事典、「中薬誌」によれば、唐の時代、何能嗣(か・のうし)という人物は168年、道のマスターである李青雲(り・せいうん)は250年、罗明山(ろ・めいざん)は124年生きたという。

ホウ博士によれば、東洋における長寿の秘訣は、「生命を養うこと」。身体的な部分のみならず、精神面の養生も必要であると古代の医学書には書かれている。

現代の長寿者たち

現代でも、長寿で健康な人たちがいる。150歳を超えるという人もいるが、これらの人々は田舎暮らしのためか、それを証明する書類がなく、ギネス記録に載ることはない。

例えば、ネパールのナラヤン・ショードリーさん(Bir Narayan Chaudhary)は、自分は141歳だと主張する。「インディア・トゥデイ」の報道によれば、村の老人たちのほぼ全員が、1888年に、ショードリーさんがネパールで初めてのアンケート調査を行っていたことを記憶している。調査は責任のある仕事であり、この頃、すでにショードリーさんは21歳にはなっていたはずだと村人たちは推測する。一方、ショードリーさんはこの頃、すでに33歳だった話す。

ホウ氏は自身の著書の中で、「これらの超人的に長生きする人たちに共通するのは、彼らの生活がシンプルで慎ましく、戸外でのハードな肉体労働やエクササイズを欠かさないことである。彼らはそれを、若い時からずっと毎日続けている。彼らの食事は質素で、人間関係も家族だけであり、とてもシンプルだ」と指摘する。彼の著書に登場するロシアのアゼルバイジャン地方で庭師をするシサリ・ミスリンローさん(Shisali Mislinlow)は、自分は170歳だと主張し、「私は決して急がない。これが重要で、生きるのに急ぐ必要はない。私はこのような肉体労働を150年も続けている」と話している。

(翻訳編集・郭丹丹)

(14/10/16 07:00)

マサッチオ(1401-1428, イタリア)

『誘惑』 フレスコ、1426-27年。

サンタ・マリア・デル・カルミネ、ブランカッチ教会。フローレンス。

http://plaza.rakuten.co.jp/plexus/diary/201301030000/