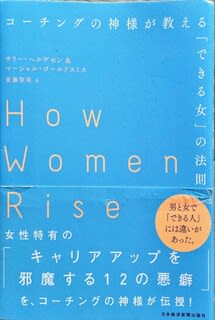

この本との出会いは、品川駅構内の本屋さん。ふらっと立ち寄った際、タイトルが強烈だったことと、「日本」という文字も目に入ってきたため、即買おうと決めた。

ウクライナ戦争に対し、ロシア、欧州諸国、米国、その他地域国、それぞれがこれまで取ってきた行動を、その国の歴史の中の家族システムや人口構造変化から分析し、未来を予測する内容。ロシアは一貫した共産主義で、権威と平等により統制されている。犯罪率や乳幼児死亡率は劇的に改善しており、教育面でも技術者を育てている。我々が認識出来ている以上に国内情勢は安定してきている。一方西洋は、ポピュリズムが強まり、宗教が薄れ、その結果として社会的結束力が弱まってきている。でも自分たちが世界をリードしていると考えている。このようなロシアと西洋を、その他の国々は冷静に見ている。その1つの結果が、ロシアへの経済制裁に対する態度、である。

自分自身の、ロシアや西洋、そしてその他地域国へのイメージをリフレッシュする良い機会になった。グローバルサウス、という言葉も聞くようになって久しいが、「西洋が世界をリードしていく存在であるのは、当面変わらない」と思い込んでいた自分がいた。いや、考えようとしていなかったのかもしれない。「確かに、これって考えてみれば・・・」が結構あり、読み応えがあった。そして、すでに世界は大きく動き始めていること、じゃあ日本企業としてどうするか、を、この新しい視点をもとに考えていこうと思った。

ウクライナ戦争に対し、ロシア、欧州諸国、米国、その他地域国、それぞれがこれまで取ってきた行動を、その国の歴史の中の家族システムや人口構造変化から分析し、未来を予測する内容。ロシアは一貫した共産主義で、権威と平等により統制されている。犯罪率や乳幼児死亡率は劇的に改善しており、教育面でも技術者を育てている。我々が認識出来ている以上に国内情勢は安定してきている。一方西洋は、ポピュリズムが強まり、宗教が薄れ、その結果として社会的結束力が弱まってきている。でも自分たちが世界をリードしていると考えている。このようなロシアと西洋を、その他の国々は冷静に見ている。その1つの結果が、ロシアへの経済制裁に対する態度、である。

自分自身の、ロシアや西洋、そしてその他地域国へのイメージをリフレッシュする良い機会になった。グローバルサウス、という言葉も聞くようになって久しいが、「西洋が世界をリードしていく存在であるのは、当面変わらない」と思い込んでいた自分がいた。いや、考えようとしていなかったのかもしれない。「確かに、これって考えてみれば・・・」が結構あり、読み応えがあった。そして、すでに世界は大きく動き始めていること、じゃあ日本企業としてどうするか、を、この新しい視点をもとに考えていこうと思った。