考えることを忘れた人々へ

キーワード

江戸時代の教育、素読、アウトプット、遊び

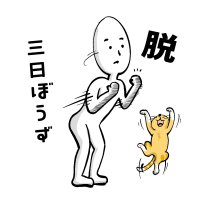

日本の学部卒は西洋の中学レベルだという記事を読んだ。新入生向けに大学生活入門書が多くでているのにもかかわらずこのような差が生まれるのは何故であろうか。思考力を高めかたの違いがある。簡単に言えば思考力を中学生から高めるか大学生から高めるかの違いだ。当然、前者のほうがより長く思考続けているため、後者にくらへ遥かにレベルが高い。しかし、悲観することはない。江戸時代の教育レベルは西洋に比べて高かった。それは「よみ、かき、そろばん」とアウトプット重視の教育が行われてからにほかならない。子どもたちは寺子屋へ行き、素読(すどく)を行った。素読とは大きな声に出して読み上げることだ。江戸時代、博物学が人気を博したのも、しっかりとした基本的教育の上に実学的要素(応用的教育)が成り立っていたからである。自然から様々なことを学び、遊びのなかで覚えたこそ高い教育を実現できたと言える。

大学では手遅れかと問われるとそうではない。しかし、勉強を「受験のための仕事/道具」と捉える教育環境は見過ごすことができない。何のために基礎的な学力が必要なのか見直す必要がある。それを大学時代にやってほしい。そして、自分たちが親の世代になったとき子供たちに、「なぜ勉強しなければならないのか?」ぜひ違ったアプローチで語りかけてほしい。遊びを通して、物事の本質を理解させてほしい。

スマホなどモノと情報が氾濫した時代に生きる私達は「考えることを忘れた世代」である。その失敗から「考えることを思い出した世代」を作ってほしい。私達は「思い出す」きっかけを子どもたちにつくってあげなければならならい。本質を学ぶ楽しさを大学で学ぼうではないか。掴むためのコツ、それは「物事に対して常に真摯に考え続けるクセをつける」ことである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます