<といって、小林秀雄の書いた『モーツァルト』の中にモーツァルトがいたか? というとこれは疑問だ。彼はあの中で、ゲーテだとか、スタンダールだとか、アンリ・ゲオンだとか(これははっきり名前をあげて書いてないけれど、小林さんには、どうも、そういう癖があった)を、自由に思うがままに、天才的に巧妙に、引用したり、利用したりしながら--もちろんモーツァルトにもふれながら--いろいろとおもしろい話をきかせてくれた。あれは読んで、とてもおもしろい読みもの。それこそ、読んでいて、わくわくさせるものさえあった。>

<「走る悲しみ」というのは、なるほど、小林秀雄がアンリ・ゲオンの本からとって来て、一言のことわりもなしに使った言葉だ。>

前々からこの吉田秀和氏の文章が気になっていたこともあり、「モオツアルト」の初出の文章を確かめるべく「創元」第一輯をネットで購入。というのは、言うまでもなく現在読める小林の「モオツアルト」にはアンリ・ゲオンの名前が著作名と共に明記されているからだ。

真ん中は同時に注文した百花文庫版「モオツアルト」。三日で届く。包装を解き、しばし手に取り本の体裁を検める。洒脱な装丁・造本である。発売当時、<定価百円という戦後の業界一般の苦慮に対し、「不謹慎」な編輯の行き方と結びついて、反感を混えた高踏的>(河上徹太郎)という評があったのも、さもありなんと思われる。中を覗いてみると、相当に凝った造りで、活字の大きさや組み方などもゆったりとした紙面である。挿絵等にも十分な注意が払われていて、これは現在に置いて見ても相当に贅沢な「編輯の行き方」であると言えそうである。表紙の絵は梅原龍三郎のカットで、装幀者は青山二郎。つまり、この第一輯は「梅原龍三郎特集」で、見返しと巻頭にも梅原龍三郎の原色版の絵画六葉と単色の素描が四葉掲載されている。本文は144ページ。本文中にもカットが四十葉挿入されていて、本文の黒に対しカットは薄赤茶色の二色刷り。とびらには「小林秀雄、青山二郎、石原龍一 編輯」と三人の名前が併記されてはいるが、奥付には「編輯者 小林秀雄」とだけある。

目次は次の通り。

梅原龍三郎……青山二郎

短歌百余章……吉野秀雄

モオツアルト……小林秀雄

詩(四篇) ……中原中也

土地(小説)……島木健作

早速「モオツアルト」の該当の部分を見てみると、やはりと言うべきか、はっきりとゲオンの名前が著作名と共に挙げられている。

詳細に比べてみた訳ではないが、ざっと読んだ限りどうやら現行の「モオツアルト」の文章と異同は無いようだ。まあ、吉田秀和氏の記憶違いか、さもなくば読み落としであろうか。吉田氏ともあろう方が「啓示」を受けたとまで言う割にはいささかお粗末ではあるが、<吉田さんには、どうも、そういう癖があった>と言うことが出来るのかもしれない。この点をどう見るかについてはここで吉田秀和論をするつもりはないので、単なる指摘だけに留めておく。

ここで、吉田氏の小林の「モオツアルト」について、時間をおいて書かれた三つの文章を以下に引用したいと思う。氏の評価の変遷が伺われて興味深いが、先に引いたゲオンについての一節は、二つ目と三つ目の文章にある。

<小林秀雄の『モオツアルト』が『創元』という雑誌に発表され、それを読んだときのショックは一生忘れられないだろう。

昭和二十年の夏、太平洋戦争が日本の完敗に終わると間もなく、私はそれまでのつとめをやめた。食べるあてがあったわけではない。ただ、戦争が深刻化するにつれて毎日つのってきた想い、何時死んでも後悔しないような生活を送りたいという熱望、それに自分を全部投げ入れることにしたのである。>

<私は、家に坐って毎日々々、音楽のことを、音楽と音楽家のことを書きはじめた。もちろん、書いたものを売るあてがあってのことではない。ただ、やたらと書いていたのである。そうして書くにつれて、音楽について書くとはどういうことか、だんだんわからなくなっていった。難問がつぎつぎに出てくるのだった。>

<そういう時に、私は、小林秀雄の『モオツアルト』を読んだのである。それは、一方では自分のできることすべてをその中に投げ入れる方法の啓示であり、一方では、どうやって、すべてを書きつくさないで、たくさんのものを与えるかという問題への答えであった。書いてあるものは、ほかに書き直しようがないほど明瞭であるが、読むものはそこに書いてあるもの以上のことを聴く。つまり、音楽をきくのと同じようにして読む。>

<私は興奮し、何度も何度も、途中でやめたり、くり返し読んだりする。その間に、音楽が鳴る。それもモーツァルトのとは限らない。ベートーベンとも限らない。

その少しあとで、私は有名な音楽学者に会った。たまたま、この『モオツアルト』が話題にのぼり、その人の口から、「文章がうまいというのは得なもんだね」という言葉をきいた時、カッと逆上して、もう少しで食ってかかりそうになった。それをしなかったおかげで、私は、長いこと、いろいろな人びとを軽蔑する病気にかかった。

ともかく、この『モオツアルト』は、私には啓示だった。>

<『モオツアルト』でそういう経験をしたものは、音楽文筆業者の中で、一つの世代を形成しているにちがいない。>(吉田秀和「演奏家で満足です」)

* * *

<これまでも書いたことだが、小林秀雄のあの評論(?)は、私が音楽についてものを書くようになった一つの大きなきっかけ--啓示といってもいいような--になったものである。あれを読んで、「ああ、そうか。こういうことが可能なのだ」と目を開かされた点がある。

といって、小林秀雄の書いた『モーツァルト』の中にモーツァルトがいたか? というとこれは疑問だ。彼はあの中で、ゲーテだとか、スタンダールだとか、アンリ・ゲオンだとか(これははっきり名前をあげて書いてないけれど、小林さんには、どうも、そういう癖があった)を、自由に思うがままに、天才的に巧妙に、引用したり、利用したりしながら--もちろんモーツァルトにもふれながら--いろいろとおもしろい話をきかせてくれた。あれは読んで、とてもおもしろい読みもの。それこそ、読んでいて、わくわくさせるものさえあった。

あれは、私の心を自由にしてくれた。何から自由に? モーツァルトを軸にして、自分のことと、自分の心の翼を自由に拡げ、気持ちよく飛びまわるのを許すのに、加勢してくれた。

と、ここまでは、私は、その後の長い年月の間に、わかってきていた。あの論文(?)を読まなくなって、長い年月がたつが。

でも、さっきふれたように、最近、ある席で、全く別々に、二度まで、小林秀雄のことをきかれているうち、もう一つ、このことで私が言うべきことに気がついた。

小林秀雄はあの中で「一つのモーツァルト」、「彼のモーツァルト」を書いたのだ。そうして、それは、いろんな人からの引用だとか何だとかがあるにせよ、小林のもの、ほとんど小林の創ったといってもいいほど「小林的な」モーツァルトとなったのである。いや、彼は「自分のモーツァルトを創るのに成功した」のである。

そうして、多くの人々に、あれを読んで、そこにモーツァルトを感じ取った--「モーツァルトがここにいる」と思わせるのに成功した。ここにモーツァルトが立っていると信じたくらい。

小林のあの論文(?)は天才的な独創性に富んだものだと思う。そうして、その天才的独創性は実に日本語の力、日本語の天才と結びついたものだ。こんなことはいうまでもないように思われるかもしれないが、そうではない。その証拠に、あの論文はほかのどこの国の人たちよりも日本語のわかる人たちの共感を呼び覚ますものになっている。つまり、ほかの言語に直して読んだら、--他の言語に訳したものでしか読めない人が読んだら--私たち日本語で読むものほど、--わからないし、感じないと思う。もう一歩踏みこんでいえば、あれは、他国語に翻訳されたら、ほとんどわからないのではないか。>

* * *

<昔、小林秀雄が『モーツァルト』を書いたとき、それを読んだ多くの日本人は強い衝撃を受けた。もちろん、あそこには、音楽学的検証にかかったら、批判に耐えられないようなところが少なくなかった。それより何より、論述の仕方が、小林流の飛躍の多い、人によってはコケオドカシと呼びたくなるようなものだと、非難する声は、当時からあった。

でも--

あれは、日本人のモーツァルトのきき方に一つの新しい強烈な一条の光を投げる力を持っていた。

「走る悲しみ」というのは、なるほど、小林秀雄がアンリ・ゲオンの本からとって来て、一言のことわりもなしに使った言葉だ。おまけにゲオンはあれをフルート四重奏曲の一つの楽章について使ったのに、彼はこの一言でもってモーツァルトのト短調弦楽五重奏や交響曲の二曲の中を貫き走ってゆくものを言い当てた。そうして、この一言は、その後多くの日本人のモーツァルトをきく耳を呪縛するのに成功した。

それまでの「日本人のモーツァルト」は、せいぜいブルーノ・ワルターの、あのおじいさんが優しく愛情をもって孫を抱き上げるような扱い方が規範だった。そうでなければ、モーツァルトはただ「優雅で明澄で流麗玉の如き」音楽のお手本のようなものだった。彼のピアノ・ソナタは真珠の玉のような音で綴られていた。

そこに「走る悲しみ」である。

私も衝撃を受けた。論理より爆弾。

そんなことがいつまでも続くはずはない。

だが、そのあと、私たちは何を持ったか。そう、海老沢敏さんが『アマデウス』のモーツァルトを正面から真面目に受けとめつつ、何とか日本人の「モーツァルト像」をまともで学問的検証の軌道にのせられるようにするための真剣な努力をした。

ただ、それで日本人の間にどういうモーツァルトをきく耳が育ったかは別問題だ。

あ、それから井上太郎さんがいる。この人は愛情あふれる、繊細な心と耳を持ったモーツァルティアンで、レクイエムについてのモノグラフィーをものした。

石井宏? そう、私の知る限り、彼はモーツァルトの交響曲を、ベートーヴェンやブラームスの交響曲をきく耳で受けとることへの警戒の鐘をくりかえし鳴らしていた。

それから、さきに触れた岡田暁生。彼のモーツァルトを論じる鋭意の文章が日本人のモーツァルトのきき方にどんな変革をもたらすかは、私のこれからの楽しみの一つである。>(「之を楽しむ者に如かず」)

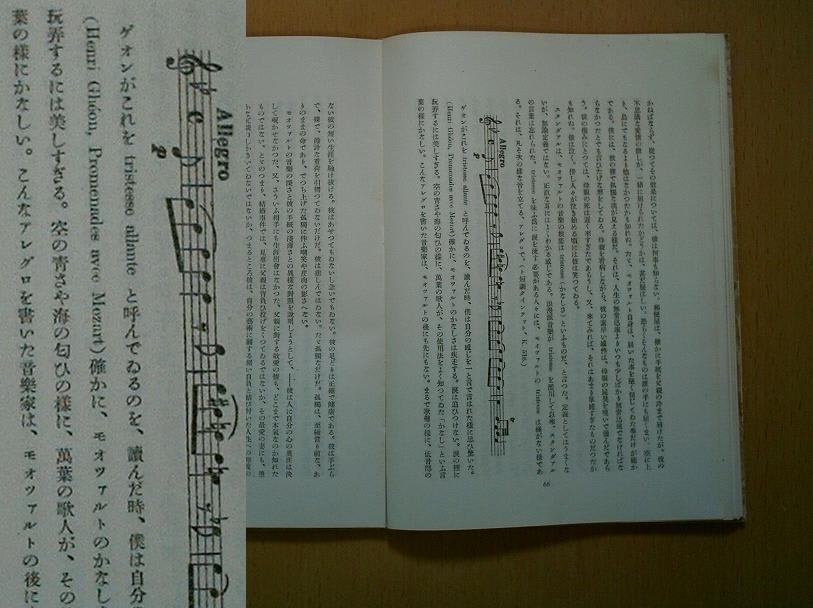

さて私としては今回、小林の「モオツアルト」を十数年ぶりに、この「創元」で通読した訳だが、今だ色あせぬ「名演奏」である。今回読んで特に改めて強く感じたのは、古典派から浪漫派へという大きな流れの俯瞰が、この評論全編を貫く骨子をなしているという事実で、それは冒頭のゲーテとベートーヴェンの逸話によってモオツァルトを浪漫派から厳格に引き離している点に端的に表れている。この逸話の小林の意図はこれまで一般には殆ど理解されていないように思われるが、それは単に<ゲーテだとか、スタンダールだとか、アンリ・ゲオンだとかを、自由に思うがままに、天才的に巧妙に、引用したり、利用したりしながら--もちろんモーツァルトにもふれながら--いろいろとおもしろい話をきかせてくれた>というような事ではなく、この評論にはもっと厳格な論理が存在しているということである。ここには「爆弾」だけではなく筋金入りの「論理」が存在し、それが文章全体を貫いているのである。このことはは少し後の<べエトオヴェンという沃野に、ゲエテが、浪漫派音楽達のどの様な花園を予感したか想像に難くない。尤も、浪漫主義を嫌った古典主義者ゲエテという周知の命題を、僕は、ここで応用する気にはなれぬ。この応用問題は、うまく解かれた例がない>という一節や、<彼の死に続く、浪漫主義の時代は音楽家の意識の最重要部は、音で出来上がっているという、少なくとも当人にとっては自明な事柄が見る見る曖昧になって行く時代とも定義出来る様に思う。音の世界に言葉が侵入して来た結果である>という一節、または<浪漫派以後の音楽が僕等に提供して来た誇張された昂奮や緊張、過度な複雑、無用な装飾は、僕等の曖昧で空虚な精神に、どれほど好都合な隠所を用意してくれたかを考えると・・・>という一節に明確に伺えるのであって、こういった記述はこのほかにもこの文章の至る所に見つかるだろうが、このように浪漫主義を堕落荒廃と捉えることで、言い換えれば近代の”毒”を指摘することで、この文章で小林は自らの立場―反近代という立場を表明しているという言い方も出来る訳である。

そして私がこれを「名演奏」というのは、<彼はその上でこの文章も亦モオツァルトのポリフォニーのように鳴らして見たかったのだ。そこで彼は体験的回想だの、文献的渉猟でこの天才の逸話だの、音楽史の論述だの、古典精神と浪漫精神の対立だのいう幾多のテーマを併置し、転回し、転調し、展開して、そのハーモニーを愉しんでいるかに見える。この工夫が彼の一番の狙いであり、もしそれに成功したとすれば、ここにモオツァルトの音楽、その人物、小林の文章という三位一体を現出する筈なのである。この企図にこの文章の独創性があるのだ>(河上徹太郎)という意味合においてであって、従って、良く批判されるようなそれらの構成部品たるそれぞれのテーマの瑕疵、例えば単にモーツアルトを器楽作者に限定し矮小化しているとか、引用されている“オットー・ヤーン”によってモーツアルトのものであると保証されたと記されている手紙が、現在はモーツアルト自身のものではないと考証されているとか等々、は大した問題ではない。

このような意味で、つまり文章の内容がまたその文体においても見事に達成され高度に具現化されている作品としては、私は他にドゥルーズ=ガタリの「MillePlateaux」「千のプラトー」くらいしか思いつかないのだが、この小林の「モオツアルト」も、それほど稀有な高みにある個性的な「名演奏」であり、恐らく今後も”聴き”継がれるであろう独創的な「名演奏」の一つであり続けるであろうと私には思われる。

そして、そこに聞こえて来るモーツァルトは、<おじいさんが優しく愛情をもって孫を抱き上げるような>モーツァルトでもなく、増してや<優雅で明澄で流麗玉の如き>モーツァルトでもない。むしろ、そういった予定調和的なモーツァルトとは対極にある軋轢型のダイナミックなモーツァルトであって、そういった意味では近来の古楽系の演奏―レオンハルトやア―ノンクール、ブリュッヘン等以降の一連の演奏を先取りしたもののように私には聞こえるのであるが、どう思われるであろうか。

そして、古楽と言えば、私には、どうも日本においてはこの運動の企画意図というものをないがしろにして、単にその演奏の新規さや斬新さだけが注目されているようにしか思われないのであるが、これは伝統の上に胡坐を掻き硬直化形骸化したクラシック音楽界に起こった起死回生の運動、ー激しい批評精神の導入による一種のルネッサンス運動とでも捉えることが出来るだろう。従って、残念ながら小林も河上もこの運動の勃興を知らずに他界したのであるが、知るところであれば必ずや大きな興味を示したであろうことは想像に難くない。この古楽という運動は、古事記解読というテキスト・クリティークの極むるところ、不可避的必然的に独創的な創造性が要求されるに至った宣長の古学と本質的なアナロジーがあるからだ、そう言って良いように私には思われる。

Mozart: Symphony No.40 in G minor, K.550 - 4. Finale (Allegro assai)

モーツァルト弦楽五重奏曲第4番第1楽章 クイケン四重奏団+寺神戸亮 (1st viola)