今年も終戦記念日がやって来た。特に意識していた訳ではないが、たまたまWOWOWでやっていた「聯合艦隊司令長官 山本五十六 -太平洋戦争70年目の真実-」を観た。「70年目の真実」とあるので、どんなふうに新しい見方が盛り込まれているのかなといった興味から観た訳だが、私には、この映画のどこに「70年目の真実」があるのか、全く判らなかった。観終わって、やれやれと言った感想を持ったわけだが、この「やれやれ」について、少し書いてみたい。

映画に限らず否定的な評は普段は書かないのだが、ここで描かれた、山本五十六像は、相も変わらず戦争には反対であった悲劇の司令長官という一種の理想的な人物として描かれている。副題に「70年目の真実」とあるが、言うまでもなくフィクションである。従って、この副題はミスリードであるなどと野暮なことは言うつもりはないけれども、半藤一利監修とのことだが、あまりにもフィクションが過ぎる内容である。そうは言っても、人物像として、女好き博打好きであった面は綺麗にスルーされているとか、新聞社の名前が架空の「東京日報」であるとか、そういったささいなことを問題にしたい訳ではない。映画の影響力には侮れないものがあるので、こうした山本五十六像は、現在通念となっている陸軍悪玉海軍善玉論に則ったものであることを問題にしたいのである。

この陸軍悪玉海軍善玉論というのは、小説家の阿川弘之氏がその典型であるが、主に海軍出身者が広めた見方であることは指摘しておかなければならない。この映画の監修者の半藤一利氏も海軍出身ではないが、陸軍悪玉海軍善玉論を広めるのに預かって力のあった一人である。

山本五十六が真珠湾攻撃を決断した理由と戦後の復興にかけた日本海軍の秘策

どのような組織でも一枚岩ではなく、さまざまな解釈や意見がその濃淡とともに混在しているので、海軍の中にもこういった考え方があったということまでは否定しないが、問題は山本五十六の評価である。様々な資料から、山本は司令長官辞任を盾にとって日米開戦を強硬に主張し、日本を東進させ敗戦に導いた主犯格の人物であるということは言っておかなければならない。

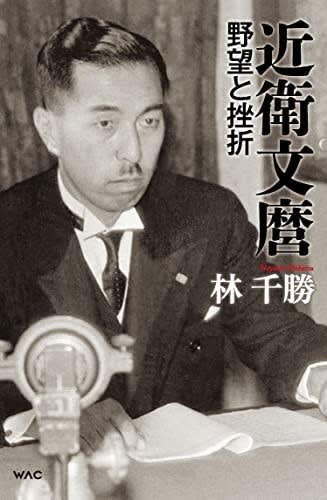

私も、この事実は一応は知っていたが、近年近現代史研究家 林千勝氏が第一次資料に基づいて詳らかにされたのだが、これほどまでに一貫して策略的な姿勢だったとまでは知らなかった。林千勝氏の労を多としたい。知らない人も多いと思うので、両論併記という意味でも、正反対の見解をここで紹介しておきたい。

なぜ真珠湾奇襲案がオモテの会議記録に存在しないのか? 近現代史研究家 林千勝

従って、大勢としては天皇は言うに及ばず軍令部・海軍省、即ち陸軍海軍共に日米開戦には反対であり、朝日新聞を筆頭とするジャーナリズムとそれに乗せられた世論、それに一部の議員が対米開戦強硬派であったという構図の中にあって、それを許した組織的な問題もあったにせよ、謀略的とも言いうる立ち回りによって、山本五十六司令長官と永野陸軍総長が、日本を日米開戦へと向かわせたというのが真実であろう。

それにしても、この山本にしても永野陸軍総長にしても、なぜこういった挙に出たのかは、どうもよくわからない。極東軍事裁判における永野の尋問調書における発言も、基本的に山本に責任を押し付けるといった保身の意志がありありと伺われる内容で、ではなぜ、その山本を重用したのかという点については全く触れられていない。

そもそも真珠湾攻撃の理由付けとしての、攻撃によるアメリカ戦意喪失論と山本の有名な発言ー「それは是非やれと言われれば初め半年や1年の間は随分暴れてご覧に入れる。然しながら、2年3年となれば全く確信は持てぬ。」というアメリカ猛反撃予想論は矛盾していて、整合性が取れていない。にもかかわらず、海軍善玉論は、後者の認識の正当性だけを強調し、それは海軍の伝統として世界情勢を良く知っていたからだといったロジックであるが、正反対の前者のアメリカ認識の方は無視、或いは黙殺といった論理の建付けになっていることは指摘しておかなければならないだろう。まあ、海軍出身者が海軍善玉論を論うのは判らないでもないが、そうではない半藤一利氏が陸軍悪玉海軍善玉論を唱えたのは、訝しいところである。この意味では、現在広く影響を及ぼしている半藤史観も再検討が必要であろう。

私も色々な書物を読んで来たが、この真珠湾攻撃によるアメリカ戦意喪失論というのがどこから出てきたのか、どうもよくわからない。或いは真珠湾攻撃まずありきのこじつけ的理由付けかも知れない。林千勝氏が述べているように、とにかく正式な会議にかければ、当時の軍令部・海軍省の情勢分析と真っ向から対立するので、それが山本が正式な会議にはかけることをせずに、裏工作に走った理由であろう。

結局のところ、山本・永野の二人がどういったことを考えていたのかは良くわからないと言わざるを得ない。これは想像するしかないのだが、或いは左翼の「敗戦革命論」に近いものを胸の奥深く秘めていたのかもしれない。このあたりの事は歴史の暗部という他はない。

それはともかく、この日米開戦に至る過程は、私には現在の状況と重ね合わせて考えざるを得ない。後になって考えてみれば、なぜあんな無謀なことをしたのであろうかということになるのではないか、そう思われて仕方がないのである。

ロシアに対する経済制裁というのは、どういう経緯で決定されたのかはどうもよくわからないのであるが、岸田首相のリーダーシップによる独断とは考えにくい。おそらく自民党主流派の意向であろうが、「力による現状変更は認めない」という国連軍司令官にでもなったような岸田首相の発言が大義に値するのかどうかはさて置き、そこにはロシアウクライナ戦争の趨勢に対する大局的な戦略的戦術的認識・分析があったとはとても思えないのであるが、この点どう思われるであろうか。

専門家にもいろいろな意見があるが、ウクライナとロシアの戦力比は大体1対5ぐらい、中には制空権や人的機械的ソフトウェアも含めて考えると1対10という専門家もいる始末で、このことから常識的に考えれば、日米開戦時の日本と同じく、当初からウクライナの敗戦は、決まったも同然だと見るのが妥当だろう。日本のマスコミは、ロシアの劣勢、ウクライナの反攻・反撃ばかりを騒ぎ立てているが、太平洋戦争時の大本営発表とそっくりである。苦し紛れのクラスター爆弾の使用決定がいい例で、ウクライナの劣勢は明らかなのであるが、恐らく、ここ1年くらいのうちにウクライナの敗戦は決定的になるものと思われる。その後は「ポツダム宣言受諾」に至るか、NATO・ロシアの全面戦争に発展するかのどちかであろう。ゼレンスキー大統領のこれまでの発言を見ていると、これまた日米開戦後の大本営発表とそっくりで、講和など全くの眼中にはないといった有様で、やっていることは「国民総動員」徴兵で、国民総玉砕を目指しているかのようで、まるで太平洋戦争末期の日本を見ているようだ。実際には、裏で色々と講和への丁々発止のやり取りが行われているようだが、NATO内の強硬派・アメリカの介入・妨害があって、上手くはいっていないようである。日本のマスコミでまことしやかに言われているプーチン失脚だとかプーチン暗殺だとかは、むしろゼレンスキー大統領にこそ言えることであって、その可能性は十二分にあると私なぞは考えるのだが、ある日突然「ゼレンスキー大統領国外逃亡」といったニュースが流れることになるのかもしれない。

とこういったことを書くと、直ぐに親ロシア親プーチンかとレッテルを張る人がいるけれども、私が言いたいのは、今回もまた日本が敗戦国側になるのは、火を見るより明らかであるということである。このロシアに対する経済制裁という決断が、今後の日本の外交上どれだけ国益を損ねることになるのかを考えると、空恐ろしい気がするが、急速に親ロシア・親中国・反米へと傾いているアラブ諸国との関係を考えれば、またもや日本には、日米開戦時と同じように、石油が入ってこない事にもなりかねない。

【日本崩壊政権】岸田外交は日本を石油危機に導く?! 中東産油国にとって日本の重要性は中国,韓国以下に転落!

また、麻生氏の台湾での発言にも見られるように、「台湾有事は日本有事」というのは自民党主流派の基本的な立場と言って良いだろうが、現在の極東情勢の中でロシアを反日にするということは、如何なる意味を持つのか考えているのだろうかという問いかけもむなしい気がするのは、私だけであろうか。

私自身は、「台湾有事」の可能性は限りなく低いと考えているが、何が起こるかわからないのが、歴史の恐ろしいところである。もしそういった事態を想定した場合、中国の身になって考えてみれば、中国一国だけで事を起こすとは考えにくい。むしろ、利害が一致する中国・北朝鮮・ロシアの三国同盟というのは当然に考えられるシナリオである。この三方に対応するだけの軍事力を、現在は兎も角、自衛隊に近い将来であっても持つことが出来るかどうか。増してや、石油が入ってこなくなったら・・・。

自民党主流派は、アメリカを当てにしているようにも見えるが、この点どう考えているのか、どうもよくわからない。これは私の推測であるので、誤解されないように釘をさして置きたいが、どうも日本政府は内々にアメリカから、期限付きで在日米軍撤退の通告を受けているように思われてならない。それが、軍事費増強ありき財源論後回しで遮二無二に軍事費増強に向かう理由であろうと私は邪推するのであるが、どう思われるであろうか。

勿論、その時期は在韓米軍撤退と機を同じくするはずで、その時日本は存亡の危機に立たされることになる。しかし、ピンチはチャンスでもある。それはまた、日本は属国から真の独立国として立つ絶好の機会でもあるということでもあって、その時日本は、果たしてそれにふさわしいリーダーを持つことが出来るのであろうか。