7月25日はニュルンベルク郷土史博物館からスタートしました。同市で唯一残った後期ルネサンス様式の商人屋敷の中が博物館になっています。建物はフェンボーハウスと最後の所有者の名前が冠されていますが、 最初に建てたのはオランダ商人フィリップ・ファン・オイルル(Philipp van Oyrl)でした。建設期間は1591–1596年。

博物館の閲覧ルートは5階からスタートします。そこにはニュルンベルク城壁内の旧市街の木造モデルが展示され、おおまかな町の歴史がビデオで上映されます。

4階はカイザーブルク(皇帝城)のモデル、ニュルンベルク工芸品の代表作、貿易、帝国自由都市ニュルンベルクのモデル(16-17世紀)、ダンスホール、キッチンなどが展示されています。

3階は建設者の曽孫の代に豪華にリフォームされた内装が見られます。

カルロ・モレッティ・ブレンターノ(Carlo Moretti Brentano)1674年に完成させたバロック天井。

カルロ・モレッティ・ブレンターノ(Carlo Moretti Brentano)1674年に完成させたバロック天井。

圧巻です。首が痛くなるほど見入ってしまいました!

ファミリーホール。

マルティン・ペラー(Martin Peller)が1602-1607に建設した屋敷の中の『美しい部屋』は第二次世界大戦の戦火を免れ、フェンボーハウスに移設されました。こちらも壁の装飾はもちろん、天井もすごく凝っています。

1649年、30年戦争和平交渉成立を祝う『平和の晩餐』と参加者の名簿。ライオンの彫像からは民衆のために赤ワインが注がれたらしい。

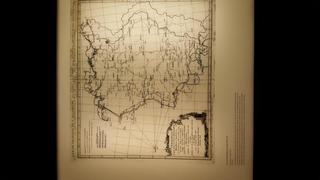

2階はニュルンベルクの芸術家・学者・音楽家などが紹介され、またフェンボーが運営していた地図印刷所の歴史と地図や18・19・20世紀のニュルンベルクの街並みをとらえた写真などが展示されています。

ネプチューン噴水の模型。この噴水は17世紀にハウプトマルクトに設置される予定でしたが、資金不足で叶わずお蔵入りに。1797年にロシア皇帝パウル1世が噴水を買い上げ、サンクトペータースベルクにある宮廷庭園に設置しました。ニュルンベルクにはそのコピーが1902年にルートヴィヒ・ゲルングロースによって市立公園に寄贈されたそうです。

フェンボーハウスの中庭。

博物館の後は神聖ローマ帝国初の計画的に作られた外国人労働者居住区「7棟(Sieben Zeilen)」を見学しに行きました。博物館から徒歩10分くらいのところです。

1489年にまず、3件の手工業者工房兼住居が入る建物が5棟建設され、アウクスブルクやウルムから呼び寄せられたバルヒェント職工が入居しました。1524年にさらに2棟が建設されました。この職工住居は福祉住宅の前身と言われています。第2次世界大戦で破壊されたため、1966年と1973年に再建されましたが、南端の7棟目は新築のために取り壊されてしまったそうです。

バルヒェントとは麻を縦糸に綿を横糸にして綾織された混合布で、麻の丈夫さと綿の柔らかさを組み合わせたルネサンスの発明品です。

最後にカイザーブルクを見に行きましたが、あいにく現在改装中で、見られるところは少なかったです。

カイザーブルクから見たニュルンベルクの町並み。

このカイザーブルクは紀元後1000年に建てられたザーリアー調のロマネスク様式居城から出発し、何度も建て増しされたり、部分的に取り壊されたりを繰り返して現在に至っています。その歴史は複雑で、本が1冊かけるくらいです(笑)

カイザーブルクは30年戦争終了後(1648年)、要塞としての意味を失い、1663年にレーゲンスブルクが帝国議会の常時開催地と定められて以降は政治的な意味も失いました。と言ってもそのまま放棄されたわけではなく、それなりに時の支配者の手は入っていましたが。

丁度カイザーブルクを出た時に大雨に見舞われたので、すぐ近くのブルクヴェヒター(城見張り人)というレストランへ避難して、遅い昼食を取りました。

c

c c

c

メニューが中世風。

頼んだのはプフェファリングの卵和え。

デザートはアプフェルキュヒレ(Apfelküchle)という輪切りリンゴを砂糖・小麦粉の衣に包んで揚げたものとヴァニラアイス。

これを食べた後、多少雨脚が弱くなったので、素早く車に戻り、次の目的地レーゲンスブルクへ向かいました。