安倍政権に決定的に欠けている外交戦略

― 志位和夫委員長見解発表

日本共産党の志位和夫委員長は15日、国会内で記者会見し、「憲法破壊、『海外で戦争する国』への暴走を許すな――『安保法制懇』の『報告書』について」との見解を発表しました。

(写真)記者会見する志位和夫委員長=15日、国会内 |

(1)

15日、安倍首相の私的諮問機関である「安保法制懇」が「報告書」を発表した。

「報告書」は、集団的自衛権の行使を禁止してきた従来の政府解釈は「適当ではない」として、その容認を公然と求めるものとなっている。

集団的自衛権行使は、日本に対する武力攻撃がなくても、他国のために武力を行使するということである。それは、「海外での武力行使をしてはならない」という憲法上の歯止めを外すことにほかならない。

日本は、2001年に開始されたアフガニスタン報復戦争、2003年に開始されたイラク侵略戦争に、自衛隊を派兵したが、「武力行使をしてはならない」という憲法上の歯止めがかかっていた。集団的自衛権行使が容認されれば、こうした歯止めが外されて、日本の自衛隊が戦闘地域まで行って、米軍とともに戦闘行動に参加することになる。

政府が、この方向で閣議決定をすることなど断じて許されない。一内閣の判断で憲法解釈を自由勝手に変えることは、立憲主義の否定にほかならない。

日本共産党は、憲法を破壊し、「海外で戦争する国」をつくるくわだてに、断固として反対する。

(2)

「報告書」は、集団的自衛権行使について、あれこれの発動の条件を列挙し、「必要最小限度」のものに限定するかのようにのべている。

しかしどのような場合に集団的自衛権を発動するかは、「政府が総合的に勘案しつつ、責任をもって判断すべき」とされ、時の政権の判断によって、海外での武力行使は際限なく拡大できる。それは、何らの「歯止め」にならないものである。

「必要最小限度」というのは言葉だけのゴマカシである。ひとたび、「海外での武力行使をしてはならない」という憲法上の歯止めを外せば、集団的自衛権行使の可能性は無限定に広がることになることは明らかである。

(3)

「報告書」は、あれこれの「具体的行動の事例」を列挙し、集団的自衛権行使の必要性を強調している。

しかしその内容は、「米艦が攻撃を受けた場合」「米国への弾道ミサイルの迎撃」など、どれもが、現実には起こりえない、もしくはありえない、架空のシミュレーションにすぎないものばかりである。

非現実的な架空の事例を並べ立てて、国民を脅しつけ、集団的自衛権行使容認を押し付けることは、許されるものではない。

(4)

「報告書」は、集団的自衛権行使の容認とともに、「軍事的措置を伴う国連の集団安全保障措置への参加」について、「憲法上の制約はないと解釈すべきである」とのべ、「多国籍軍」に「制約」なく参加することも容認されるとしている。

集団的自衛権行使も、「多国籍軍」への参加も容認されるとなれば、侵略戦争以外の戦争は何でもできるということになる。

それは憲法9条をなきものにする暴論であり、断じて許されない。

(5)

「報告書」は、日本をとりまく「安全保障環境の変化」を、解釈改憲をすすめる唯一最大の理由として繰り返している。

しかし、北東アジアに存在する紛争と緊張を解決するうえで、日本に何よりも強く求められているのは、この地域に平和と安定の枠組みをつくるための外交戦略である。日本共産党は、「北東アジア平和協力構想」――東南アジアの国ぐにが現に実践している平和の地域共同の枠組みを、北東アジアにも構築することを提唱している。

安倍政権に決定的に欠けているのは、そうした外交戦略である。外交戦略ぬきの軍事的対応一辺倒の道を進むことは、軍事対軍事の悪循環をつくりだし、この地域の緊張を高める、有害極まりないものであることを、きびしく指摘しておきたい。

憲法破壊、集団的自衛権容認へ

― 安保懇が報告 首相が検討指示

安倍晋三首相は15日午後、自らの私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇=座長・柳井俊二元駐米大使)が海外での武力行使を全面的に認める報告書を提出したことを受けて、首相官邸で記者会見し、歴代政権が禁じてきた集団的自衛権行使を認める憲法解釈変更を検討していく考えを明確にしました。これを受け政府・自民党は20日から公明党との協議に入る構え。戦後、憲法9条のもと世界の信頼を積み上げてきた歩みを、時の政権の判断で覆そうとする暴走です。

戦後、歴代政権は自衛隊を創設・増強する一方で、憲法9条との関係で海外での武力行使に道を開く集団的自衛権の行使は認められないとしてきました。

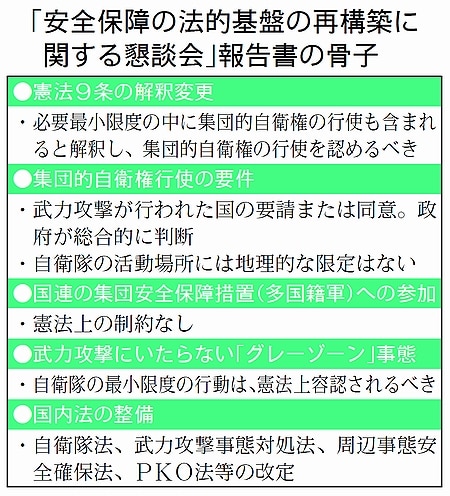

安保法制懇が15日にまとめた報告書は、「憲法論の下で安全保障政策が硬直するようでは、憲法論のゆえに国民の安全が害される」とし、安保政策を憲法の上に置く立場を露骨に表明。憲法上認められる自衛のための「必要最小限度」の範囲に集団的自衛権が含まれるとし、その行使については「政府が総合的に勘案し判定する」などとした「要件」を付しています。一方、多国籍軍など国連の軍事的措置へ参加することについて「憲法上の制約はない」とし、憲法9条をなきものにする提言を打ち出しています。

記者会見で安倍首相は、国連の軍事的措置への参加に制約はないとする報告書の部分について「採用できない」としつつも、「限定的」な集団的自衛権の行使については「従来の政府の基本的な立場を踏まえた考え方だ」と評価。「政府としての検討と与党協議を進め、憲法解釈が必要と判断されれば、この点を含め、改正すべき法制の基本的方向を閣議決定していく」と述べました。

また武力攻撃に至らない侵害(グレーゾーン)への対応や、国連PKO(平和維持活動)や後方支援などについて、これまでの憲法解釈でも「可能」として立法措置を強化する考えを示しました。

|