みなさん、こんにちわ!

今年は隔月で東京に鍼灸セミナーに行っている井上 です。

です。

治療家・スポーツトレーナーとして常に情報をアップデートしていく必要があると考えています。

ここ最近は若干疎かになっていましたので、やる環境をつくりました。

セミナーに行けば同じ志をもった熱い鍼灸師が全国から集まってくるのでかなり刺激的な時間を過ごせます。

情報交換していく中でこの参考書を紹介して頂きました。

見た目から難しそうなクセのありそうな本ですよねぇ~。(笑)

そこまで、読み込んでいないのではっきりしたことは言えませんが、

一般的にいう胃腸系についてのお話です。

またいつかかみ砕いてお話が出来ればなと考えています。

インプットだけではなくアウトプットしなければ本当の知識にはなりませんからね‼

(↑当たり前かもしれませんが、アウトプットは大事です。定着度が全然違うみたいです)

是非、みなさんも試してみてください!

さて、胃の気が出てきたので

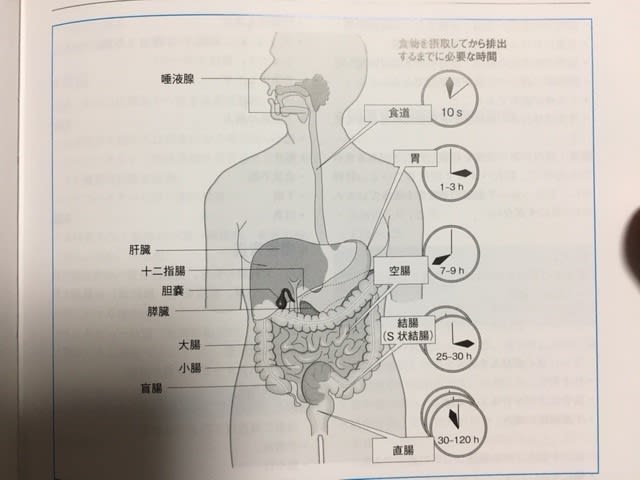

胃について軽くお話しますね!

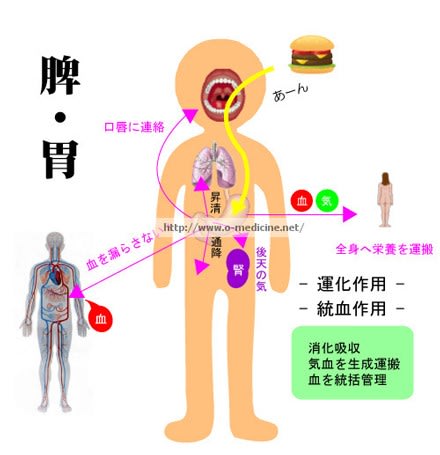

まず、胃腸のことを東洋医学では、脾臓といいます!

脾臓の1つの作用として

飲食物の消化吸収があります。

消化不良をおこすと、エネルギー不足で疲れやすく、無気力になります。

脾は消化吸収して血も生むので、貧血のときはとにかく食べないといけません。

(現代学でも、胃壁が損傷すると鉄分吸収が低下し、鉄欠乏症貧血になるといわれています)

その食べ方も、脾を傷めないよう、冷たいものや生ものは控えるようにします。

脾臓は陽虚(冷え)を嫌います

生野菜なんか身体に良さそうですが、実は身体に余分な水分をため込んでしまいます。

この余分な水は、中医学では「湿(しつ)」と呼ばれ、

「脾は湿を悪む」といって、脾に湿がたまると、

脾(胃腸)の機能は低下してしまいます。

また、「脾は湿を悪む」ということは、気候の湿気も嫌うことになり、

湿気の多い6.7月に、胃腸の調子が悪くなりやすいのはこの理屈からです

なんか、堅い話になってしまいましたが何かのヒントになれば幸いです

)

)

)

)

)

) )

)