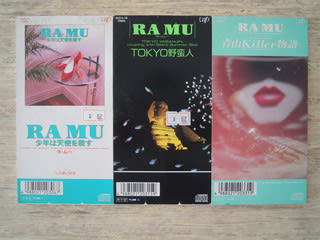

ラ・ムーの全4枚のシングルのうち、ファーストを除く3枚集まったので並べてみた。

2nd「少年は天使を殺す」

3rd「TOKYO野蛮人」

4th「青山Killer物語」

デビューシングル「愛は心の仕事です」も1988年2月リリースなので、絶対8㎝短冊があるはずだが見たことない。

菊池桃子を育ててきたプロデューサー、藤田浩一の気まぐれで結成された、飛び道具的キワモノ扱いをされることの多いラ・ムー。その藤田浩一を中心とし、林哲司・和泉常寛、新川博などの作家陣が参加したプロジェクト「オメガトライブ」は杉山清貴、カルロス・トシキが在籍した80年代にヒットを連発した。対して「裏オメガトライブ」とも言うべきラ・ムーは、セールス的にも振るわず、菊池桃子の歌手活動にとどめを刺してしまったとの解釈もある(実際そうかもしれない)。それでもいいじゃないか。ムラはあるにせよ、十分に魅力的な楽曲を残したのだから。

まずは、セカンド。

①少年は天使を殺す

作詞:売野雅勇、作曲:和泉常寛、編曲:新川博、HORN ARR: JERRY HEY

これは、はっきりファンク歌謡の名作。ナイル・ロジャースがシックで展開したようなソフィスティケイテッド・ファンクね。ビヨビヨうねるベースライン、キレのいいリズムを刻むギターとホーン、「♪お疲れ、お疲れ」の女性コーラス(いや、これが本当に悪くないのだ)。売野氏の耽美な歌詞は相変わらず私には意味不明な部分が多いが、そんなことは黒いグルーヴの海であえぐような名唱を聴かせる桃子の魅力の前にはたいした問題ではない。決して茶化して言っているわけではないよ。結局「黒っぽいモノ」を正攻法で追求しても、どうしたって本物には敵わない。そこで桃子。あえて桃子。一般的にディスコ~ファンクミュージックでは、自らの声量・歌唱力を誇示するようなディーヴァ系女性ヴォーカリストが定番。そんな、いかにもなシンガーたちとはあらゆる意味で正反対な桃子の歌と、当時の日本歌謡界では明らかに突出したファンキーな演奏との奇跡のマッチング。アンチ・ディーヴァ万歳!ジャパニーズ・ファンクの金字塔として、この曲を推薦したい。

②片想い同盟

作詞:田口俊、作曲・編曲:新川博

こちらもファンク度高いよ。①より少しスローで、派手なホーンが入ってない分、よりバンドっぽさを感じるアレンジ。単調なAメロなんて、相当ファンキーだな。でもどこか爽やかな印象になるのは、桃子の声、達者な演奏、そしてレイト80'sらしいクリアな録音のせい。

定価1000円、中古で52円。

ガラステーブルに赤いハイヒールって…えっ、観葉植物!?このやる気のないデザインはどうすればいい?内容はラ・ムーのベストシングルなのに、ジャケはワースト。

右、4枚目にして、ラ・ムーのラストシングル。バンド唯一のアルバム『THANKS GIVING』(1988)に入らなかったので、2曲ともアルバム未収録のレアトラック。

①青山Killer物語

作詞:売野雅勇、作曲:和泉常寛、編曲:新川博

コシノジュンコが名付けた青山「キラーストリート」をもじって「Killer物語(キラーストーリー)」。ドライな恋の終わりを、バブルの青山を背景にオシャレに描いたAOR作品。この黄昏感も桃子の声に合ってると思うが、名作セカンドに比べるとやや凡庸な印象。

②オリエンタル・プレイボーイ

作詞:田口俊、作曲・編曲:松浦義和

ラ・ムーのキーボーディストにしてバンマス、松浦義和の作品。タイトルどおり、中華風のキーボードリフが印象的で、どこか細野さんのエキゾ路線を思わせる。ほかのラ・ムー作品と並べれば異色作といえそうだけど、これはこれでいいんだな。桃子も難しい曲をキュートに歌いこなしている。

定価1000円、中古で100円。

これも酷いデザインだなあ。3枚並べると、ある種の無常観さえ漂う思想のなさが際立つ。まあ、まん中はまだなんとなく「古代」だけど…ここまでバラバラだと、ツッコむ気力すら失せる。

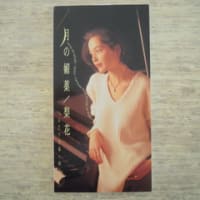

ちなみにファーストシングルの7インチのジャケはこんな。

そんなに優れたデザインとは思わないけど、少なくともこれなら、「古代風で未来型」ってバンドのコンセプトは理解できる。なんであとの3枚はあんなになっちまったのかねえ。

2nd「少年は天使を殺す」

3rd「TOKYO野蛮人」

4th「青山Killer物語」

デビューシングル「愛は心の仕事です」も1988年2月リリースなので、絶対8㎝短冊があるはずだが見たことない。

菊池桃子を育ててきたプロデューサー、藤田浩一の気まぐれで結成された、飛び道具的キワモノ扱いをされることの多いラ・ムー。その藤田浩一を中心とし、林哲司・和泉常寛、新川博などの作家陣が参加したプロジェクト「オメガトライブ」は杉山清貴、カルロス・トシキが在籍した80年代にヒットを連発した。対して「裏オメガトライブ」とも言うべきラ・ムーは、セールス的にも振るわず、菊池桃子の歌手活動にとどめを刺してしまったとの解釈もある(実際そうかもしれない)。それでもいいじゃないか。ムラはあるにせよ、十分に魅力的な楽曲を残したのだから。

まずは、セカンド。

①少年は天使を殺す

作詞:売野雅勇、作曲:和泉常寛、編曲:新川博、HORN ARR: JERRY HEY

これは、はっきりファンク歌謡の名作。ナイル・ロジャースがシックで展開したようなソフィスティケイテッド・ファンクね。ビヨビヨうねるベースライン、キレのいいリズムを刻むギターとホーン、「♪お疲れ、お疲れ」の女性コーラス(いや、これが本当に悪くないのだ)。売野氏の耽美な歌詞は相変わらず私には意味不明な部分が多いが、そんなことは黒いグルーヴの海であえぐような名唱を聴かせる桃子の魅力の前にはたいした問題ではない。決して茶化して言っているわけではないよ。結局「黒っぽいモノ」を正攻法で追求しても、どうしたって本物には敵わない。そこで桃子。あえて桃子。一般的にディスコ~ファンクミュージックでは、自らの声量・歌唱力を誇示するようなディーヴァ系女性ヴォーカリストが定番。そんな、いかにもなシンガーたちとはあらゆる意味で正反対な桃子の歌と、当時の日本歌謡界では明らかに突出したファンキーな演奏との奇跡のマッチング。アンチ・ディーヴァ万歳!ジャパニーズ・ファンクの金字塔として、この曲を推薦したい。

②片想い同盟

作詞:田口俊、作曲・編曲:新川博

こちらもファンク度高いよ。①より少しスローで、派手なホーンが入ってない分、よりバンドっぽさを感じるアレンジ。単調なAメロなんて、相当ファンキーだな。でもどこか爽やかな印象になるのは、桃子の声、達者な演奏、そしてレイト80'sらしいクリアな録音のせい。

定価1000円、中古で52円。

ガラステーブルに赤いハイヒールって…えっ、観葉植物!?このやる気のないデザインはどうすればいい?内容はラ・ムーのベストシングルなのに、ジャケはワースト。

右、4枚目にして、ラ・ムーのラストシングル。バンド唯一のアルバム『THANKS GIVING』(1988)に入らなかったので、2曲ともアルバム未収録のレアトラック。

①青山Killer物語

作詞:売野雅勇、作曲:和泉常寛、編曲:新川博

コシノジュンコが名付けた青山「キラーストリート」をもじって「Killer物語(キラーストーリー)」。ドライな恋の終わりを、バブルの青山を背景にオシャレに描いたAOR作品。この黄昏感も桃子の声に合ってると思うが、名作セカンドに比べるとやや凡庸な印象。

②オリエンタル・プレイボーイ

作詞:田口俊、作曲・編曲:松浦義和

ラ・ムーのキーボーディストにしてバンマス、松浦義和の作品。タイトルどおり、中華風のキーボードリフが印象的で、どこか細野さんのエキゾ路線を思わせる。ほかのラ・ムー作品と並べれば異色作といえそうだけど、これはこれでいいんだな。桃子も難しい曲をキュートに歌いこなしている。

定価1000円、中古で100円。

これも酷いデザインだなあ。3枚並べると、ある種の無常観さえ漂う思想のなさが際立つ。まあ、まん中はまだなんとなく「古代」だけど…ここまでバラバラだと、ツッコむ気力すら失せる。

ちなみにファーストシングルの7インチのジャケはこんな。

そんなに優れたデザインとは思わないけど、少なくともこれなら、「古代風で未来型」ってバンドのコンセプトは理解できる。なんであとの3枚はあんなになっちまったのかねえ。

時代がまだ追いついてないですぅーーーーー(゜A゜;)ーーーーッ!!!!(笑)。

初めて好きになったアイドルが菊地桃子さんでした!(・&・)。もちろんラ・ムーで即死しましたッ!(笑)。

当時も、そして今聴いても謎のコンセプトと音楽性ですな!(笑)。

アース・ウインド&ファイアーの女性アイドル版を目指したのでしょうか?(なぜそんなことを…笑)。

とにかく当時テレビで菊地桃子さんは見たいけどラ・ムーの歌が始まったら痛々しくて見てられずにチャンネルを変えていた記憶が甦りました!(・&・)(笑)。

日本のブラックミュージック史における『久保田利伸以前の最後の黒歴史』ですね(笑)。

ともあれ現行の『ディーヴァだらけのカラオケ大会』に比べたら何やら豊かな感じはします(笑)。しかしまだ時代はラ・ムーに追いついてない感じがしますねッ!σ(^&^;)。。。てゆーか追いつく日は来るのか?(笑)

いろんな意味で即死モノですよね~

トップアイドルの突然の変身に、ファンの皆さんの戸惑いはいかばかりだったか。

確かに、痛々しくて見てられない、って人は多かったでしょうねえ。

じつは私は桃子と同い年ですが、遠目に「なにかエライことになってる…」とうっすら思ってました(笑)

>現行の『ディーヴァだらけのカラオケ大会』

う~ん、さすがコワいくらいに的確ですなあ。

ラ・ムーの「豊かさ」に気付けた人が、次の時代の扉を開けるって身勝手な予感がします。

その時こそ、キングダム・カム!ラ・ムー帝国のクイーンとして桃子が再降臨するのだ!

…まあ我々が生きている間は難しいか。

戸惑いますよね。

僕もなんとなく菊池桃子さん好きでした。 「パンツの穴」リアルタイムで映画館で観ました。ラジオ「あなたと星の上で」を聴いて萌えてましたです。いい番組でした。

彼女は70年代に於ける南 沙織のような存在だったのかも。

1988年と云う時代の転換期、というかドサクサに紛れてしまった伝説のグループ。

鳥類なのかほ乳類なのか判んないようなコウモリは闇に消えてしまいました、とさ。

本田美奈子WITHワイルドキャッツも同じ年ですよね。

アイドルも弱肉強食時代に突入したコトを感じさせました。

曲はちゃんと聴いた記憶がないので聴いてみたいですね。

金澤寿和氏あたりがライトメロウとかなんとかで再発したりして。

もう、桃子のアイドル時代とのギャップに悩まされたり、非常識なビジュアルに居心地の悪い思いをしたりしなくていいんです。

今こそ、「ラ・ムーの音楽」を純粋に楽しめるはず。

「少年は天使を殺す」は、今回聴きなおして名作だったことに気付きました。

とりあえず、これだけでも。これが無理なら、たぶん全部無理です(笑)

ラ・ムーは「ロックです」「バンドです」と言っちゃったのが反感を買ったのですね。アイドルファンには「モモコちゃんが、ロックなんて怖い所に行っちゃった...」、ロックファンには「アイドルがロックだなんて、生意気だ!」と。どちらからも見放されてしまって、誰も。事務所としては、バンドブームへの対応策として行った事だったそうですが、音楽的にはクオリティ高かったけど、プロモートの仕方が決定的に間違っていた。

今だったら、「ダンスビートに可愛い声を乗せる」コンセプトなんて、声優ソングにいくらでもあります。もったいない。「ラ・ムーfeaturingMOMOKO」でよかったのに。ラ・ムー再評価はずっと考えていますが、なかなかまともに相手にしてくれる人いませんね。

私もこの記事を書いたあとで遭遇しましたが、高かった(確か定価くらい)ので買いませんでした。

>バンドブームへの対応策として行った

どうなんでしょうね。トップアイドルとして活躍した娘がちょっと人気に陰りがでたからってこんな辱め(あ、言っちゃった)を受けるいわれはない!だいたい「バンドブーム」方面に寄せてる気配がまるっきり感じられないし(笑)

私個人の中では再評価の波はもう落ち着いたので、またいつか再々評価したいところです。ただ世間がその波に追いつくのかは・・・

Rah Bandいいですよねー

YouTubeでぼんやり聴いてしまいました。