わざわざ消去法でやらなくてもちゃんと考えてやっている!

って思ってやっている子が少なくないでしょう。

でも、それ考えてませんからね。

ケアレスミスを防ぐためにも、選択問題は消去法で解かないといけません。

もっと言うと、

「正しい消去法」

でやりましょう。

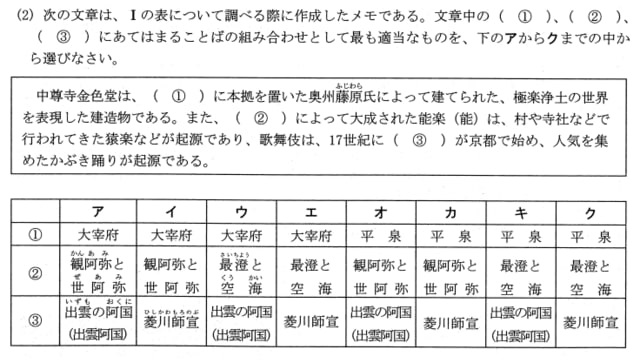

さっそく、愛知県のR6入試問題を参考に見てみましょう。

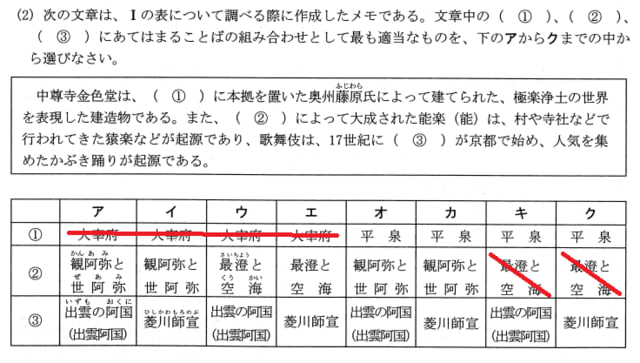

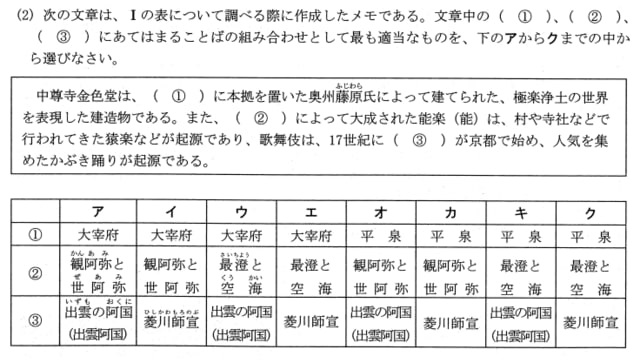

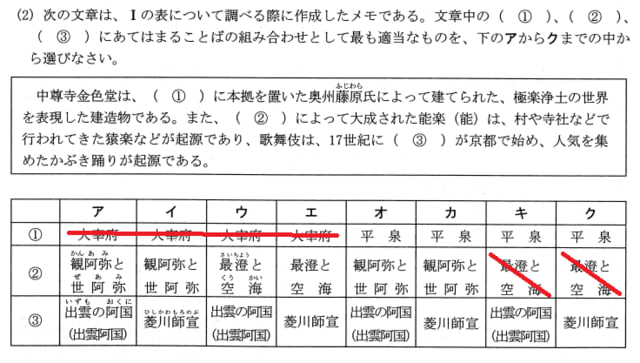

【社会】第1問(2)

①~③にあてはまる語句の組合せを答える問題ですが、

まず、ダメな例

奥州藤原氏の本拠地①は平泉で、能を大成したの②は観阿弥と世阿弥まではよかったのですが、

ぱっと目についた「カ」を答えに選んで誤答になっています(正答は「オ」)。

ケアレスミスが多い子、

テストの点数が安定しない子は、

十中八九このような「雑なやり方」をしています。

そして、実際に消去法でやるときは、

選択肢の「記号」を消すのではなく、

選択肢の中の誤っている語句を消すようにしましょう。

例えば、①は平泉なので、大宰府と書いてある部分を消します。

そうなると、ア~エが消えることがわかります。

次に、②は観阿弥と世阿弥なので、最澄と空海を消します。

これで、キとクが消えることもわかります。

最後に、ここが重要ですが、

出雲の阿国

と

菱川師宣

を比較して、

17世紀に京都で始めて、人気を集めた「かぶき踊り」の起源となった人物を選びます。

当然、出雲の阿国なので正解は「オ」となるわけですが、

本文中の判断のポイントとなる「かぶき踊り」に線を引いておきましょう。

さらに言うと、選択肢の出雲の阿国のところにも線を引いておきます。

これは列車の運転士の指さし確認といっしょですね。

こうすることで、

「オ」と確実に正答を導くことができます。

さらに、

念のため自分の解答の「オ」に丸をつけるのを忘れないようにしましょう。

これは自己採点用に印しておくという意味もありますが、

試験中にあとでもどって確認した場合に、

どこまで確認ができているかがわかるからです。

いわゆる「見直し」ですね。

ケアレスミスが多い子やテストの点数が安定しない子は

①と②まで正しく選べたとしても、

③の答えを

「17世紀に京都で~」

と読んだところで反射的に

「あ、江戸時代かな?」

じゃあ菱川師宣でいいやと、

「カ」を選んでしまうなんてことがあるんです。

これがケアレスミスの原因です。

さらに残念なことに、

消去法をやってないと

後で確認した時に

ざっと見ただけで、一つひとつを丁寧に確認する

ということがありません。

つまり、見直しをしても気がつかないんです。

こうして見直しをした(はずな)のにまちがえた!

なんてことが起こるわけです。

そういう子に限って

「ちゃんと見直したのに!」

って言い張ります。

でも、

ちゃんとって何?

それちゃんとじゃないからね。

まあ、手厳しいことを言うと

これは見直しではなく、

文字通りただ眺めただけで、

見直しでもとき直しでもありません。

これは理科でも同様です。

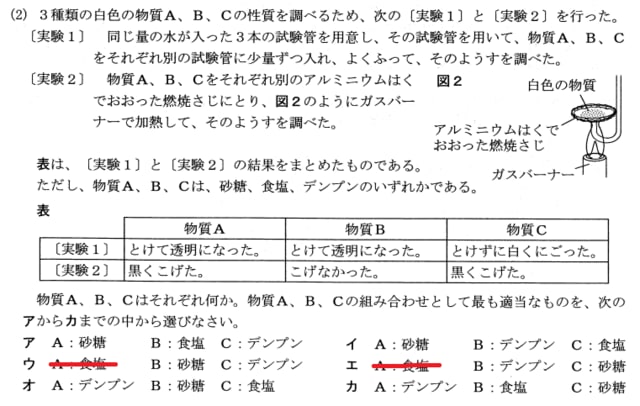

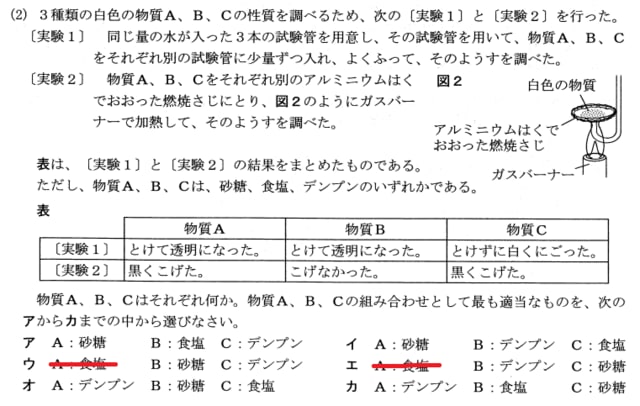

【理科】第1問(2)

物質A、B、Cの組合せを答える問題ですが、

まず、実験の結果の表から

物質Aは有機物だとわかります。

そこで、Aが無機物である食塩になっている選択肢を消します。

もちろん、選択肢の記号ではなく、

選択肢の中の語句(食塩)を消すようにしましょう。

同じ手順で、物質Bは「こげなかった」とあるので無機物だと判断して、

Bが砂糖、デンプンとなっている部分を消します。

これで、

「ア」か「カ」までしぼれたわけですが、

最後に物質Cが、デンプンか砂糖かを考えます。

デンプンが水に溶けるかは中学生では判断がしにくいですが、

そういう場合は、砂糖がどうかを考えればよいわけです。

どちらが砂糖かわかれば、必然的にもう片方がデンプンになるからです。

これがいわゆる論理的な思考というわけです。

さて、ご存じの通り砂糖は水に溶けます。

コーヒーや紅茶に砂糖を入れてかき混ぜれば

よほど大量の砂糖じゃない限り溶けますから。

というわけで、

・物質Cはとけずに白くにごってる

・砂糖は水に溶ける

ということは、Cは砂糖ではないのでデンプンとなっている「ア」が正解とわかります。

このように、社会や理科の知識はもちろん必要ですが、

自分がもっている知識を元に、

一つひとつ丁寧に判断して消去法でやっていけば

正答にたどりつける確率はぐんと上がります。

もちろん、ケアレスミスも防げます。

特に、理科や社会は国語と違って

選択肢が6つとか8つの問題があります。

人間の「短期記憶は4程度」と言われているので、

四択以上の選択問題を的確に判断するのは難しくなります。

ですから、

八択は四択へ、

四択は二択へと

着実に選択肢を減らしていくことで

安定した得点が見込めます。

早速、今から「正しい消去法」で愛知の過去問を解いてみましょう。

■↓中学生の勉強の仕方(ノート術)は↓

勉強のやり方がわかる!中学生からの最強のノート術(ナツメ出版)

■LINEでお問い合わせ

■空席状況をチェック

・学年ごとの曜日・空席状況がチェックできます

って思ってやっている子が少なくないでしょう。

でも、それ考えてませんからね。

ケアレスミスを防ぐためにも、選択問題は消去法で解かないといけません。

もっと言うと、

「正しい消去法」

でやりましょう。

さっそく、愛知県のR6入試問題を参考に見てみましょう。

【社会】第1問(2)

①~③にあてはまる語句の組合せを答える問題ですが、

まず、ダメな例

奥州藤原氏の本拠地①は平泉で、能を大成したの②は観阿弥と世阿弥まではよかったのですが、

ぱっと目についた「カ」を答えに選んで誤答になっています(正答は「オ」)。

ケアレスミスが多い子、

テストの点数が安定しない子は、

十中八九このような「雑なやり方」をしています。

そして、実際に消去法でやるときは、

選択肢の「記号」を消すのではなく、

選択肢の中の誤っている語句を消すようにしましょう。

例えば、①は平泉なので、大宰府と書いてある部分を消します。

そうなると、ア~エが消えることがわかります。

次に、②は観阿弥と世阿弥なので、最澄と空海を消します。

これで、キとクが消えることもわかります。

最後に、ここが重要ですが、

出雲の阿国

と

菱川師宣

を比較して、

17世紀に京都で始めて、人気を集めた「かぶき踊り」の起源となった人物を選びます。

当然、出雲の阿国なので正解は「オ」となるわけですが、

本文中の判断のポイントとなる「かぶき踊り」に線を引いておきましょう。

さらに言うと、選択肢の出雲の阿国のところにも線を引いておきます。

これは列車の運転士の指さし確認といっしょですね。

こうすることで、

「オ」と確実に正答を導くことができます。

さらに、

念のため自分の解答の「オ」に丸をつけるのを忘れないようにしましょう。

これは自己採点用に印しておくという意味もありますが、

試験中にあとでもどって確認した場合に、

どこまで確認ができているかがわかるからです。

いわゆる「見直し」ですね。

ケアレスミスが多い子やテストの点数が安定しない子は

①と②まで正しく選べたとしても、

③の答えを

「17世紀に京都で~」

と読んだところで反射的に

「あ、江戸時代かな?」

じゃあ菱川師宣でいいやと、

「カ」を選んでしまうなんてことがあるんです。

これがケアレスミスの原因です。

さらに残念なことに、

消去法をやってないと

後で確認した時に

ざっと見ただけで、一つひとつを丁寧に確認する

ということがありません。

つまり、見直しをしても気がつかないんです。

こうして見直しをした(はずな)のにまちがえた!

なんてことが起こるわけです。

そういう子に限って

「ちゃんと見直したのに!」

って言い張ります。

でも、

ちゃんとって何?

それちゃんとじゃないからね。

まあ、手厳しいことを言うと

これは見直しではなく、

文字通りただ眺めただけで、

見直しでもとき直しでもありません。

これは理科でも同様です。

【理科】第1問(2)

物質A、B、Cの組合せを答える問題ですが、

まず、実験の結果の表から

物質Aは有機物だとわかります。

そこで、Aが無機物である食塩になっている選択肢を消します。

もちろん、選択肢の記号ではなく、

選択肢の中の語句(食塩)を消すようにしましょう。

同じ手順で、物質Bは「こげなかった」とあるので無機物だと判断して、

Bが砂糖、デンプンとなっている部分を消します。

これで、

「ア」か「カ」までしぼれたわけですが、

最後に物質Cが、デンプンか砂糖かを考えます。

デンプンが水に溶けるかは中学生では判断がしにくいですが、

そういう場合は、砂糖がどうかを考えればよいわけです。

どちらが砂糖かわかれば、必然的にもう片方がデンプンになるからです。

これがいわゆる論理的な思考というわけです。

さて、ご存じの通り砂糖は水に溶けます。

コーヒーや紅茶に砂糖を入れてかき混ぜれば

よほど大量の砂糖じゃない限り溶けますから。

というわけで、

・物質Cはとけずに白くにごってる

・砂糖は水に溶ける

ということは、Cは砂糖ではないのでデンプンとなっている「ア」が正解とわかります。

このように、社会や理科の知識はもちろん必要ですが、

自分がもっている知識を元に、

一つひとつ丁寧に判断して消去法でやっていけば

正答にたどりつける確率はぐんと上がります。

もちろん、ケアレスミスも防げます。

特に、理科や社会は国語と違って

選択肢が6つとか8つの問題があります。

人間の「短期記憶は4程度」と言われているので、

四択以上の選択問題を的確に判断するのは難しくなります。

ですから、

八択は四択へ、

四択は二択へと

着実に選択肢を減らしていくことで

安定した得点が見込めます。

早速、今から「正しい消去法」で愛知の過去問を解いてみましょう。

■↓中学生の勉強の仕方(ノート術)は↓

勉強のやり方がわかる!中学生からの最強のノート術(ナツメ出版)

■LINEでお問い合わせ

■空席状況をチェック

・学年ごとの曜日・空席状況がチェックできます