1/31の続きでございます。

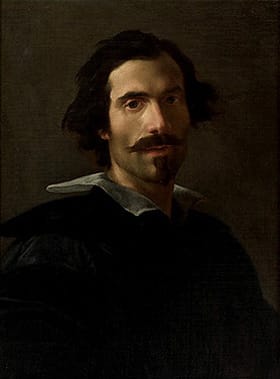

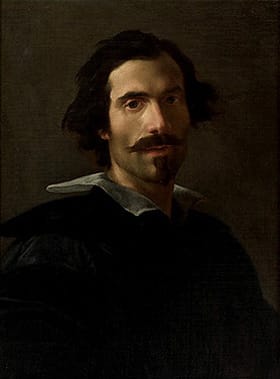

レンブラントと同じ並びに展示されておりますのが、オランダの巨匠と同時代を生きたイタリアの彫刻家、ベルニーニの自画像。

そう、アポロンとダフネやら聖テレサの法悦のベルニーニでございます。

ある物語の中の最も劇的な瞬間を恐るべき技術と表現力で石に刻み付け、そこに至るまでの動きとその後に続く動きをも含む、まさに今にも動き出しそうな彫刻を生み出したベルニーニ。今にも動き出しそうな柱というのは正直どうかと思いますが、その腕前は絵画においても存分に発揮されたようでございます。

乱れぎみの髪に少し開いた口もとは、鏡に向かってポーズをとって描かれた自画像というよりも、呼びかけに応じてふと顔を上げた瞬間のスナップ写真のようでございます。作業の途中で何か呼びかけられたベルニーニ、この一瞬間ののち、こちらに向かって右手を振り出しながらひと言ふた言返答して、再び視線を手元に落として仕事にとりかかる、そんな姿が容易に想像できる、と申しますか、そうした前後の動きさえも描き込まれているような気がいたしますよ。

レンブラントもベルニーニも17世紀の人でございまして、暗い背景に重厚な写実という点で共通しております。時代を下ってまいりますと、だんだん描法や様式や場面設定も変化し、芸術家の個性がより強く打ち出された作品が多くなってまいります。

なめらかスーパーリアルなアングルや独特な色使いのドニといった巨匠がいならぶ中、ワタクシにとりわけ印象深かったのは1920年に描かれた、未来派の画家ルイージ・ルッソロ35歳の自画像でございました。

全体的にくすんだ暖色を用いつつも非常に引き締まった作品でございます。

背景の黄色い色面に対応して極端な角度で落ち込む肩のラインや、やや誇張された逆三角形の頭部に、未来派印のシャープな造形センスが伺われます。右側の空間の取りようも実に結構でございますね。

背景の黄色い三角形は向かって左側の辺が外側にゆるく湾曲して、画家の耳と後頭部をなぞったのちに上着の襟のラインへと自然に繋がっております。三角形という幾何学的な形と半ば融合した格好の画家は、眉間にぐぐっと皺のよった厳しい目つきで、鑑賞者と視線を合わせることなく斜め下方を見やっており、その点でも自画像としては異彩を放っておりました。

顔の描写がいたって写実的であるのに対して、顔の横にぶら下がるように描かれたシルエットは漫画的なほどに様式化されており、人を食ったような印象を受けます。そういえば暗く影になっている口元も、ニヤリと笑っているように見えなくもない。色々な点で何とも鋭角的な作品ではございませんか。

ワタクシ未来派がたいして好きでもなく、したがってルッソロにも興味がなかったのでございますが、このとんがった自画像を見て少々認識を改めました。

さて20世紀も下ってまいりますと、いっそうユニークで型破りな作品が多くなってまいります。

「イメージとは何か」という真剣な問いかけのようでもあり、単にふざけているだけのようでもあるフォンタナ(額縁のように四角く囲った線の中央に「私はフォンタナio sono Fontana」と書いてあるだけ、しかも版画なので文字がひっくり返っている)や、鏡のように光沢のある素材を使って、鑑賞者の姿をも作品にとりこんでしまうものなどなど。

最後に展示されているのは草間彌生、横尾忠則、杉本博司の三氏。ワタクシ草間氏も横尾氏もいささか苦手でございますので、静謐でノスタルジックな杉本氏の作品があることにホッといたしました。

時系列に作品が並んで最後は現代美術で締めくくられるという構成の展覧会での常のごとく、今回も、ああ美術はいろいろあってこんな所までやって来たけれど、これからどこへ向かうのだろう、という期待とも不安ともつかぬ思いを抱いて展示室を後にしたのでございました。

さてウフィツィ展ということで、ミュージアムショップでは例によって美術とは全く関係のないイタリア土産なども売られておりました。普段なら素通りするところでございますが、年末年始に『魔の山』を読んでからちょっぴりイタリアづいているのろは缶入りキャンディなんぞを買ってしまいました。

スイスが舞台のドイツ文学を読んで何故イタリアづくのかということについてはまた別の機会に。

左にあるのはヨーゼフ・ボイス『帽子を被った自画像』のペーパーウエイト。白黒写真にササッとサインの入った作品はどうぞグッズにしてくれと言わんばかりのカッコよさで、実際ノートやらマグネットやら、いろんな商品に使われておりましたよ。

レンブラントと同じ並びに展示されておりますのが、オランダの巨匠と同時代を生きたイタリアの彫刻家、ベルニーニの自画像。

そう、アポロンとダフネやら聖テレサの法悦のベルニーニでございます。

ある物語の中の最も劇的な瞬間を恐るべき技術と表現力で石に刻み付け、そこに至るまでの動きとその後に続く動きをも含む、まさに今にも動き出しそうな彫刻を生み出したベルニーニ。今にも動き出しそうな柱というのは正直どうかと思いますが、その腕前は絵画においても存分に発揮されたようでございます。

乱れぎみの髪に少し開いた口もとは、鏡に向かってポーズをとって描かれた自画像というよりも、呼びかけに応じてふと顔を上げた瞬間のスナップ写真のようでございます。作業の途中で何か呼びかけられたベルニーニ、この一瞬間ののち、こちらに向かって右手を振り出しながらひと言ふた言返答して、再び視線を手元に落として仕事にとりかかる、そんな姿が容易に想像できる、と申しますか、そうした前後の動きさえも描き込まれているような気がいたしますよ。

レンブラントもベルニーニも17世紀の人でございまして、暗い背景に重厚な写実という点で共通しております。時代を下ってまいりますと、だんだん描法や様式や場面設定も変化し、芸術家の個性がより強く打ち出された作品が多くなってまいります。

なめらかスーパーリアルなアングルや独特な色使いのドニといった巨匠がいならぶ中、ワタクシにとりわけ印象深かったのは1920年に描かれた、未来派の画家ルイージ・ルッソロ35歳の自画像でございました。

全体的にくすんだ暖色を用いつつも非常に引き締まった作品でございます。

背景の黄色い色面に対応して極端な角度で落ち込む肩のラインや、やや誇張された逆三角形の頭部に、未来派印のシャープな造形センスが伺われます。右側の空間の取りようも実に結構でございますね。

背景の黄色い三角形は向かって左側の辺が外側にゆるく湾曲して、画家の耳と後頭部をなぞったのちに上着の襟のラインへと自然に繋がっております。三角形という幾何学的な形と半ば融合した格好の画家は、眉間にぐぐっと皺のよった厳しい目つきで、鑑賞者と視線を合わせることなく斜め下方を見やっており、その点でも自画像としては異彩を放っておりました。

顔の描写がいたって写実的であるのに対して、顔の横にぶら下がるように描かれたシルエットは漫画的なほどに様式化されており、人を食ったような印象を受けます。そういえば暗く影になっている口元も、ニヤリと笑っているように見えなくもない。色々な点で何とも鋭角的な作品ではございませんか。

ワタクシ未来派がたいして好きでもなく、したがってルッソロにも興味がなかったのでございますが、このとんがった自画像を見て少々認識を改めました。

さて20世紀も下ってまいりますと、いっそうユニークで型破りな作品が多くなってまいります。

「イメージとは何か」という真剣な問いかけのようでもあり、単にふざけているだけのようでもあるフォンタナ(額縁のように四角く囲った線の中央に「私はフォンタナio sono Fontana」と書いてあるだけ、しかも版画なので文字がひっくり返っている)や、鏡のように光沢のある素材を使って、鑑賞者の姿をも作品にとりこんでしまうものなどなど。

最後に展示されているのは草間彌生、横尾忠則、杉本博司の三氏。ワタクシ草間氏も横尾氏もいささか苦手でございますので、静謐でノスタルジックな杉本氏の作品があることにホッといたしました。

時系列に作品が並んで最後は現代美術で締めくくられるという構成の展覧会での常のごとく、今回も、ああ美術はいろいろあってこんな所までやって来たけれど、これからどこへ向かうのだろう、という期待とも不安ともつかぬ思いを抱いて展示室を後にしたのでございました。

さてウフィツィ展ということで、ミュージアムショップでは例によって美術とは全く関係のないイタリア土産なども売られておりました。普段なら素通りするところでございますが、年末年始に『魔の山』を読んでからちょっぴりイタリアづいているのろは缶入りキャンディなんぞを買ってしまいました。

スイスが舞台のドイツ文学を読んで何故イタリアづくのかということについてはまた別の機会に。

左にあるのはヨーゼフ・ボイス『帽子を被った自画像』のペーパーウエイト。白黒写真にササッとサインの入った作品はどうぞグッズにしてくれと言わんばかりのカッコよさで、実際ノートやらマグネットやら、いろんな商品に使われておりましたよ。