6/16の続きでございます。

花布(はなぎれ、本の背の両端についているアレ)を作ります。

これも16世紀っぽく、麻糸を折丁の端に縫い付けつつ芯にぐるぐる巻いていく、頑丈ながらも見た目はごく簡素なもの。表紙は黒服をイメージして黒一色で装丁すると決めていたので、花布は白いひだ襟のイメージで光沢のある糸を使おうかとも考えておりましたが、セント・ポール大聖堂の地下あたりから「派手になるからやめて」という厳命が飛んで来たのでやめました。

本を作ったり改装したりする際、本文を構成している作品の作者や、作品の対象となっている人物を念頭に置いて「こうしたら喜んでいただけるだろうか」と考えながら素材やデザインを決めていくことがしばしばあります。いわば彼らは仮想のクライアントといった所でございまして、クライアントであるだけに、時々注文をつけてきます。

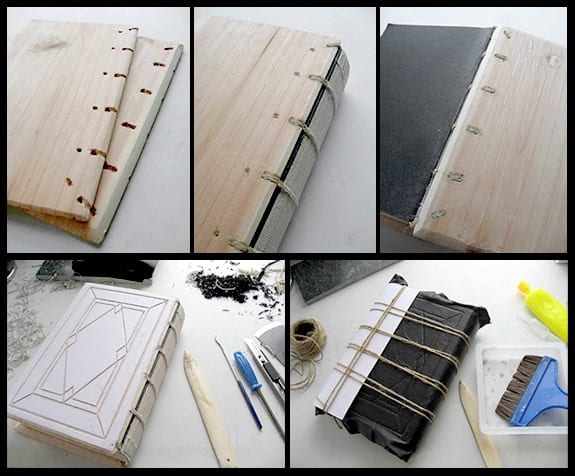

本体を綴じ終えた所で、ホームセンターで9ミリ厚の杉板を買ってまいりました。これで表紙の芯を作ります。

本当はもう少し固くて目の密な木材が望ましかったのです。しかし固さ・大きさの条件を共にクリアするものがなかなかございませんで、またカットサービスをしていない店舗であったので、自転車で運べる大きさのものを選ばざるを得ず、妥協のすえ手頃な大きさのこの杉板に落ちつきました。

ともあれ、9ミリではちと分厚すぎるので、6ミリ厚まで削ります。

ここでのろの大好きな可愛い可愛いかんなが登場。片手にすっぽり収まるサイズで、押しても引いても使いやすい。刃は3カ所に付け替えられ、取り付ける場所によって湾曲面や角の部分も削れるつくりになっているスグレモノでございます。その上デザインが可愛いときたもんだ。ちなみにネーデルラントもといオランダ製ですよ、国務長官殿。ちょっとデ・ステイルじみた配色もいいですね。

さて鋸でおおまかに切り出した板の4辺を面取りしてヤスリをかけます。

実際に作業してみると、やはり材がかなり柔らかい。ワタクシの腕のせいもあるでしょうけれども、面取りが終った時点で、へこんだりささくれが剥けたりで、小さな陥没部分があちこちにできてしまいました。そうした箇所にはかんな屑を詰めた上でヤスリをかけて平らにします。

どうやら形が整ったのち、ノド側に穴を空けてコードを通し、本体と接合します。

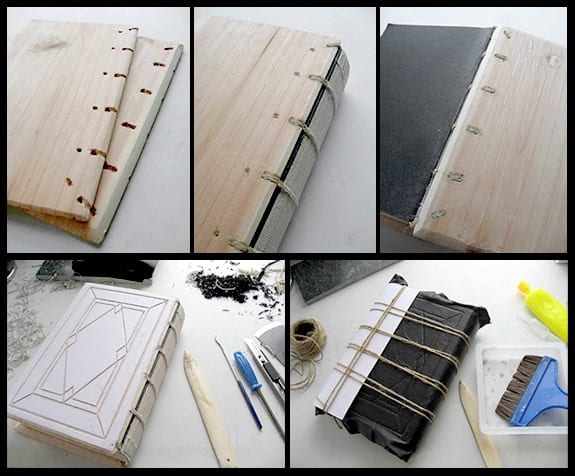

ここでちと変則的なことをしました。革表紙に装飾を施す場合、表紙を革でくるんだのち、押し型やローラーを使って箔押しなり空押しなりをするのが普通でございます。ワタクシはそういった道具を持ち合わせませんので、表紙の芯にあらかじめ凹刻をしておいて、その上に革を被せることにしたのでございます。(一般的ではないというだけで、こうした装丁が全く行われていないというわけではありません)

ところが上述のように材が柔らかく目が粗いので、正確な図案を刻むことはかなり困難であると予想されました。そこで0.8ミリ厚ほどの厚紙を表面に貼り、その厚紙を切り抜いて凹凸をつけることにしました。後で板が反ってしまうのではないかと少々心配な所ではあります。

これはこれで、けっこう大変な作業ではありました。つけっぱなしのラジオからは『フィガロの結婚』のライヴ録音がずーっと流れております。これからは「恋とはどんなものかしら」とか聴くたびにこの作業を思い出すんだろうなあ。

さあ、いよいよ革を被せます。革は全体を薄めに漉き、エッジ部分はさらに薄く漉いた上で、全体に水で溶いたでんぷんのりをたっぷり塗ってえいやっと一気に被せます。装飾の線がきれいに出るように、革が湿っている間にへらでしっかり押し込んでおかねばなりません。というわけで、ここは写真を撮っている暇がございませんでした。

どうにかこうにか装飾の格好がついた所で、今度は背のコードのでっぱりを形状記憶させるために、麻紐をぎっちりと巻き付けます。拷問しているわけではないのですよ。

このまま乾かすと本当にぎっちりとコードの出っぱりがついた本になります。しかしワタクシとしては革に縄目が残るのが嫌であったのと、イングランド的野暮ったさを残したいということがございましたので、生乾きの状態で紐をはずしました。

英国が野暮ったいとはこれいかに、とお思いのかたもいらっしゃるかもしれませんが、英国は産業革命に伴って綴じ機やら製本用クロスやら色々と便利なものが発明されるまで、製本先進国であったことは一度もございませんでした。

↓16世紀イングランドの本

CILIP | Rare Books and Special Collections Group

binding Ahd2

↓同フランス

Yessiree Books ? French Binding of the 16th Century

Binding of Henry II, King of France, from Gellius, Aulus: Noctes Atticae | Flickr - Photo Sharing!

Bodleian Library Shop French Bookbinding

↓同イタリア

16th Century italian Bookbindings

というわけで野暮ったさ維持のため、革を漉くにあたっても、端や角の部分以外はあまり薄くしすぎないよう気をつけました。分厚いだけに装飾の凹線部分にまんべんなく押し込むのに少々苦労したものの、その分厚さのおかげで線のエッジが優しく落ち込み、直線のみで構成されたデザインにもの柔らかな印象を付与することができたと思います。

まあ、それについては完成作を見ていただくとして。

次回に続きます。

花布(はなぎれ、本の背の両端についているアレ)を作ります。

これも16世紀っぽく、麻糸を折丁の端に縫い付けつつ芯にぐるぐる巻いていく、頑丈ながらも見た目はごく簡素なもの。表紙は黒服をイメージして黒一色で装丁すると決めていたので、花布は白いひだ襟のイメージで光沢のある糸を使おうかとも考えておりましたが、セント・ポール大聖堂の地下あたりから「派手になるからやめて」という厳命が飛んで来たのでやめました。

本を作ったり改装したりする際、本文を構成している作品の作者や、作品の対象となっている人物を念頭に置いて「こうしたら喜んでいただけるだろうか」と考えながら素材やデザインを決めていくことがしばしばあります。いわば彼らは仮想のクライアントといった所でございまして、クライアントであるだけに、時々注文をつけてきます。

本体を綴じ終えた所で、ホームセンターで9ミリ厚の杉板を買ってまいりました。これで表紙の芯を作ります。

本当はもう少し固くて目の密な木材が望ましかったのです。しかし固さ・大きさの条件を共にクリアするものがなかなかございませんで、またカットサービスをしていない店舗であったので、自転車で運べる大きさのものを選ばざるを得ず、妥協のすえ手頃な大きさのこの杉板に落ちつきました。

ともあれ、9ミリではちと分厚すぎるので、6ミリ厚まで削ります。

ここでのろの大好きな可愛い可愛いかんなが登場。片手にすっぽり収まるサイズで、押しても引いても使いやすい。刃は3カ所に付け替えられ、取り付ける場所によって湾曲面や角の部分も削れるつくりになっているスグレモノでございます。その上デザインが可愛いときたもんだ。ちなみにネーデルラントもといオランダ製ですよ、国務長官殿。ちょっとデ・ステイルじみた配色もいいですね。

さて鋸でおおまかに切り出した板の4辺を面取りしてヤスリをかけます。

実際に作業してみると、やはり材がかなり柔らかい。ワタクシの腕のせいもあるでしょうけれども、面取りが終った時点で、へこんだりささくれが剥けたりで、小さな陥没部分があちこちにできてしまいました。そうした箇所にはかんな屑を詰めた上でヤスリをかけて平らにします。

どうやら形が整ったのち、ノド側に穴を空けてコードを通し、本体と接合します。

ここでちと変則的なことをしました。革表紙に装飾を施す場合、表紙を革でくるんだのち、押し型やローラーを使って箔押しなり空押しなりをするのが普通でございます。ワタクシはそういった道具を持ち合わせませんので、表紙の芯にあらかじめ凹刻をしておいて、その上に革を被せることにしたのでございます。(一般的ではないというだけで、こうした装丁が全く行われていないというわけではありません)

ところが上述のように材が柔らかく目が粗いので、正確な図案を刻むことはかなり困難であると予想されました。そこで0.8ミリ厚ほどの厚紙を表面に貼り、その厚紙を切り抜いて凹凸をつけることにしました。後で板が反ってしまうのではないかと少々心配な所ではあります。

これはこれで、けっこう大変な作業ではありました。つけっぱなしのラジオからは『フィガロの結婚』のライヴ録音がずーっと流れております。これからは「恋とはどんなものかしら」とか聴くたびにこの作業を思い出すんだろうなあ。

さあ、いよいよ革を被せます。革は全体を薄めに漉き、エッジ部分はさらに薄く漉いた上で、全体に水で溶いたでんぷんのりをたっぷり塗ってえいやっと一気に被せます。装飾の線がきれいに出るように、革が湿っている間にへらでしっかり押し込んでおかねばなりません。というわけで、ここは写真を撮っている暇がございませんでした。

どうにかこうにか装飾の格好がついた所で、今度は背のコードのでっぱりを形状記憶させるために、麻紐をぎっちりと巻き付けます。拷問しているわけではないのですよ。

このまま乾かすと本当にぎっちりとコードの出っぱりがついた本になります。しかしワタクシとしては革に縄目が残るのが嫌であったのと、イングランド的野暮ったさを残したいということがございましたので、生乾きの状態で紐をはずしました。

英国が野暮ったいとはこれいかに、とお思いのかたもいらっしゃるかもしれませんが、英国は産業革命に伴って綴じ機やら製本用クロスやら色々と便利なものが発明されるまで、製本先進国であったことは一度もございませんでした。

↓16世紀イングランドの本

CILIP | Rare Books and Special Collections Group

binding Ahd2

↓同フランス

Yessiree Books ? French Binding of the 16th Century

Binding of Henry II, King of France, from Gellius, Aulus: Noctes Atticae | Flickr - Photo Sharing!

Bodleian Library Shop French Bookbinding

↓同イタリア

16th Century italian Bookbindings

というわけで野暮ったさ維持のため、革を漉くにあたっても、端や角の部分以外はあまり薄くしすぎないよう気をつけました。分厚いだけに装飾の凹線部分にまんべんなく押し込むのに少々苦労したものの、その分厚さのおかげで線のエッジが優しく落ち込み、直線のみで構成されたデザインにもの柔らかな印象を付与することができたと思います。

まあ、それについては完成作を見ていただくとして。

次回に続きます。