『揺らぐ近代 ー日本画と洋画のはざまにー』京都国立近代美術館 へ行ってまいりました。

左が東京でのチラシ。右が京都でのチラシ。

個人的見解をお許しいただければ

京都近美さんは展覧会のチラシおよびポスターのデザインを

よく言えば上品、悪く言えば無難、もっと悪く言えば おもんない デザインに

なさる傾向が しばしば あるように見受けられます。

もっと冒険を!

さておき。

「こ、こんなことしていいんですか」とびっくりさせられることが

アート鑑賞における大きな魅力のひとつでございます。

少なくとものろにとっては。

残念ながら歳ふるごとに、「これはこういうもの」という見方が身に付いてまいりまして

びっくりさせられることが少なくなっているのでございますが

本展では、こんなんアリかい的な作品がいろいろあって、大変面白うございました。

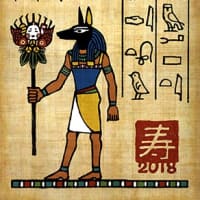

例えば ↓ これですね、東京近美ではポスターに使っております『道真天拝山祈祷の図』

凄いですねえ。

隅の方に 魁! とか何とか書いてありそうですはございませんか。

本展は 狩野芳崖の仁王捉鬼図(1886/明治19)に始まり、

熊谷守一の『驟雨』(1964/昭和39)で締められております。

また、常設展においても ”コレクションに見る「日本画と洋画のはざま」” という小企画が催されております。

文明開化とともに大々的に流入した西洋画の技法や素材に、

日本のアーティストたちがかぶりつき、必死で咀嚼し、消化していった、100年間の軌跡を見ることができます。

あんまり宣伝していないように見受けられますけれども、けっこうな有名どこが揃っておりましたよ。

切手でお馴染みの悲毋観音、湖畔、あやめの衣

小杉未醒(放庵)の水郷、萬鉄五郎のもたれて立つ人、岸田劉生 道路と土手と塀(切通の写生) などなど。

(細かく語ると長くなりますので、その他の佳品についてはぶっとばさせていただきます)

のろは、黒田清輝はあんまり好きではないんでございますが

本展をずうっとみてまいりますというと

初盤の、どうもこうもこなれの悪い「西洋画」を経たのちに

中盤でかの「湖畔』が登場するわけでございますよ。

今では何と申しますか(流布しすぎたせいもあり)、オーソドックスな名画といった趣きのあるこの作品も

先人たちの苦闘という下地の上に、ようやく花咲いた「日本的西洋画」だったのだなァと

納得した次第でございます。

そんなこんなで日本画・洋画ともに互いの要素を取り込みながら展開していくのでございますが

本展の中盤以降、年代にいたしますと20世紀に入ったあたりからは

取り込んだものものが十分にこなれてまいります。

その上で、西洋的・日本的ということよりもアーティスト個人としての、独自な表現の模索へと

より重心が置かれていったように見受けられます。

最終セクションの「揺らぐ近代画家たち」では、

洋画の素材と技法、日本画の素材と技法、その双方を自在に駆使する画家たちの作品が揃っておりまして

たいへん見ごたえがございました。

中でも びっくりどっきり いたしましたのは

日本画壇の異端児・川端龍子の『龍巻』(←ずっと下方にスクロール要)でございます。

3メートル四方はあろうかという大画面いっぱいの青。

下の方では白波がぐわんぐわんとうねり、

上からはイカやらサメやらクラゲやらエイやらカワハギやらタチウオやらが

泡沫を跳ね上げ、無表情な眼を光らせながら、ばたばたばたばた降ってくるんでございます。

まったく見る者の度肝を抜くような作品でございます。

しかしゲテモノに墮することなく、奇想でありながらも鮮烈に美しい作品たりえているのは

油彩には出し得ない清澄さを備えた、岩絵具という素材と

日本画の伝統であるところのデフォルメ力(りょく)があったればこそではないでしょうか。

してみると、ジャンル分けを拒むかのような、この大胆にして型破りな作品を

日本画ならではの美しさを備えた作品、と呼ぶこともできそうです。

異文化にぶつかり、揺らぎ、もがき、

その異物をも自分の糧としていったアーティストたち。

揺らぎの中からこそ生まれた、濃密で強烈なエネルギーを発する作品たち。

そこに感じられる一種の落ちつかなさすらもまた、魅力的なものでございました。

左が東京でのチラシ。右が京都でのチラシ。

個人的見解をお許しいただければ

京都近美さんは展覧会のチラシおよびポスターのデザインを

よく言えば上品、悪く言えば無難、もっと悪く言えば おもんない デザインに

なさる傾向が しばしば あるように見受けられます。

もっと冒険を!

さておき。

「こ、こんなことしていいんですか」とびっくりさせられることが

アート鑑賞における大きな魅力のひとつでございます。

少なくとものろにとっては。

残念ながら歳ふるごとに、「これはこういうもの」という見方が身に付いてまいりまして

びっくりさせられることが少なくなっているのでございますが

本展では、こんなんアリかい的な作品がいろいろあって、大変面白うございました。

例えば ↓ これですね、東京近美ではポスターに使っております『道真天拝山祈祷の図』

凄いですねえ。

隅の方に 魁! とか何とか書いてありそうですはございませんか。

本展は 狩野芳崖の仁王捉鬼図(1886/明治19)に始まり、

熊谷守一の『驟雨』(1964/昭和39)で締められております。

また、常設展においても ”コレクションに見る「日本画と洋画のはざま」” という小企画が催されております。

文明開化とともに大々的に流入した西洋画の技法や素材に、

日本のアーティストたちがかぶりつき、必死で咀嚼し、消化していった、100年間の軌跡を見ることができます。

あんまり宣伝していないように見受けられますけれども、けっこうな有名どこが揃っておりましたよ。

切手でお馴染みの悲毋観音、湖畔、あやめの衣

小杉未醒(放庵)の水郷、萬鉄五郎のもたれて立つ人、岸田劉生 道路と土手と塀(切通の写生) などなど。

(細かく語ると長くなりますので、その他の佳品についてはぶっとばさせていただきます)

のろは、黒田清輝はあんまり好きではないんでございますが

本展をずうっとみてまいりますというと

初盤の、どうもこうもこなれの悪い「西洋画」を経たのちに

中盤でかの「湖畔』が登場するわけでございますよ。

今では何と申しますか(流布しすぎたせいもあり)、オーソドックスな名画といった趣きのあるこの作品も

先人たちの苦闘という下地の上に、ようやく花咲いた「日本的西洋画」だったのだなァと

納得した次第でございます。

そんなこんなで日本画・洋画ともに互いの要素を取り込みながら展開していくのでございますが

本展の中盤以降、年代にいたしますと20世紀に入ったあたりからは

取り込んだものものが十分にこなれてまいります。

その上で、西洋的・日本的ということよりもアーティスト個人としての、独自な表現の模索へと

より重心が置かれていったように見受けられます。

最終セクションの「揺らぐ近代画家たち」では、

洋画の素材と技法、日本画の素材と技法、その双方を自在に駆使する画家たちの作品が揃っておりまして

たいへん見ごたえがございました。

中でも びっくりどっきり いたしましたのは

日本画壇の異端児・川端龍子の『龍巻』(←ずっと下方にスクロール要)でございます。

3メートル四方はあろうかという大画面いっぱいの青。

下の方では白波がぐわんぐわんとうねり、

上からはイカやらサメやらクラゲやらエイやらカワハギやらタチウオやらが

泡沫を跳ね上げ、無表情な眼を光らせながら、ばたばたばたばた降ってくるんでございます。

まったく見る者の度肝を抜くような作品でございます。

しかしゲテモノに墮することなく、奇想でありながらも鮮烈に美しい作品たりえているのは

油彩には出し得ない清澄さを備えた、岩絵具という素材と

日本画の伝統であるところのデフォルメ力(りょく)があったればこそではないでしょうか。

してみると、ジャンル分けを拒むかのような、この大胆にして型破りな作品を

日本画ならではの美しさを備えた作品、と呼ぶこともできそうです。

異文化にぶつかり、揺らぎ、もがき、

その異物をも自分の糧としていったアーティストたち。

揺らぎの中からこそ生まれた、濃密で強烈なエネルギーを発する作品たち。

そこに感じられる一種の落ちつかなさすらもまた、魅力的なものでございました。

何故…わざわざあっちにしちゃったんですかねぇ。

東京・京都のふたつを並べて

「どっちに行ってみたいですか?」なんて

街頭アンケートをとってみたいものです。

カミナリといえば、ライトニングですね!

ライトニングといえば ↓ これですね、ええ!

http://www.youtube.com/watch?v=UqvWPl1oomY

Comments & Responses に、

「ちっちゃなノミが沢山、ベッドの回りで歌い躍ってる悪夢を見そうだ」

と書いているかたがおいでです。

もしも貴方にそのような現象が起きた場合は

ぜひとものろまでお知らせくださいませ。

虫取り網持って駆けつけますので。

何の話でしたっけ。

ああ、みちざねくんです。

今回に限らず、京都近美のチラシ&ポスターはたいがい、

無難でオモシロクナイですね。

チラシの牽引力の無さで損をしているのではないかと

思うことがままございます。

もっとこう、普段美術館に行かない人をも

ガッ と惹き付けるようなものを作っていただきたいですね。

まあ、混むのも嫌ですが・・・。