聖徳町、聖和町、聖徳中学校、聖徳まつり。。。 東近江市内には、聖徳太子にあやかった名称の町や施設、イベントが目立つ。中でも八日市の名は「聖徳太子が八日に市場を開いた」などと地元住民の間で語り継がれている。なぜこれほど市民に親しまれているのだろうか。

心のよりどころ

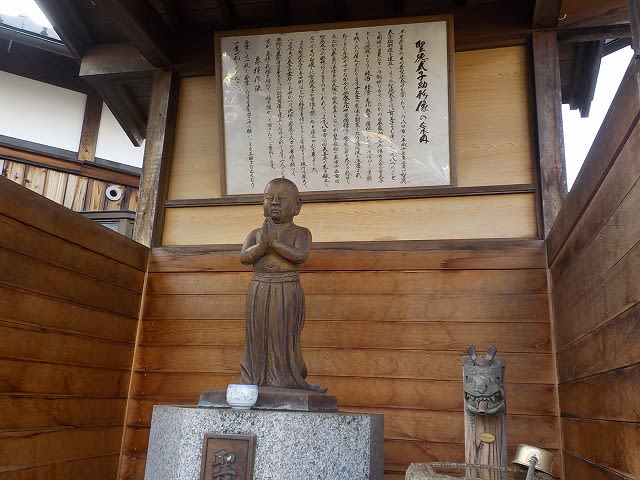

2005年、八日市大通り商店街(金屋通り)に完成した文化交流施設は「太子ホール」(元近江鉄道バス車庫)と呼ばれている。敷地内には、穏やかな表情で手を合わせる聖徳太子の像がある。

心のよりどころ

2005年、八日市大通り商店街(金屋通り)に完成した文化交流施設は「太子ホール」(元近江鉄道バス車庫)と呼ばれている。敷地内には、穏やかな表情で手を合わせる聖徳太子の像がある。

↑↑聖徳太子像(太子ホール)

市民は「太子さんは心のよりどころ。縁を切るわけにはいかない」ときっぱり。専門家の指導を受けて設けた案内看板では、「八日市は四天王寺の瓦を献上したので、お返しに聖徳太子が市場を開いたと伝えられてきた」と紹介している。

↑聖徳太子像(太子ホール)

史実としての信ぴょう性はあるのだろうか

「八日市聖徳まつり」などの著書がある八日市郷土文化研究会の丁野永正さんは、「本当かどうかは重要ではない」という。水戸黄門や暴れん坊将軍といった時代劇を例に、「聖徳太子の人物像はつくり上げられた」と見ている。

それでも、聖徳中学校出身の丁野さんは「親や先輩から伝承され、聖徳太子のように立派な人間になれと言われて育った。市場を町に導いてくれた人物だと信じたいし、誇りを持っている」と強調する。

古文書には記録も

東近江市によると、聖徳太子の開基とされる寺院は県内に89ヶ所あり、うち27ヶ所が東近江市内で、近江鉄道沿線を中心に幅広い地域に点在している。聖徳太子が突き刺した箸が大木に育ったといわれるハナノキなど、寺社以外の名所もある。

「市宮えびす」として知られる市神神社(八日市本町)も、ゆかりの地の一つ。

【東近江・寺社総巡り】第2回・市神神社(東近江市八日市本町)

https://blog.goo.ne.jp/ntt000012/e/1bcd6ca030d23550aa4d26782573852e

↑1977年(昭和52年)に地元住民らの浄財で建てられた聖徳太子の像(市神神社)

神社の古文書には「601年(推古9年)年3月8日、聖徳太子が初めてこの地に市店をお開きになり、上下の別なく交易の道を教えたまう」との記録がある。

中嶋玉城市神神社宮司は「聖徳太子は四天王寺の瓦を作るため、八日市に職人らを集めた。そこで市場を開いたらどうかという風になったらしい」と話す。四天王寺(大阪市)向けの瓦の製造が、八日市の繁栄のきっかけとなったとの見方は根強いようだ。

東近江市は観光PRに力

2022年は、聖徳太子の薨去(こうきょ)1400年の節目の年。東近江市観光物産課は「ゆかりのまち」をPRするポスターを制作するなど観光への活用に力を入れ始めた。同課は「聖徳太子は奈良や大阪のイメージが強いが、伝承は滋賀県、中でも東近江市が一番多い」と誇らしげ。

・2018年には、近江鉄道の利用促進の一環で、ゆかりの地を紹介する冊子を作成。

・2020年10月には、関係する住職や近隣市町の観光担当者らを集めた「聖徳太子1400年悠久の近江魅力再発見委員会」の発足を見据える。

・2022年5月の観音正寺(近江八幡市安土町)のご開帳を皮切りに、

・2022年5月の観音正寺(近江八幡市安土町)のご開帳を皮切りに、

・2023年10月の瓦屋寺(東近江市建部瓦屋寺町)の秘仏公開にかけて、近隣市町と連携した観光キャンペーンの展開を目指す。

また、同課は「ゆかりの社寺仏閣を近江鉄道でつなぎ、利用促進も図りたい。土産品の開発など地域にお金を落としてもらう仕組みをつくる」と意気込む。

超人的な伝説を数多く持つ聖徳太子。コロナ禍の時代においても、地元ではその力に大きな期待が集まっている。

<中日新聞より引用>