湖国を代表する伝統食「ふなずし」の香りや風味は、含まれる乳酸菌の種類が影響している可能性があると、龍谷大や滋賀県立琵琶湖博物館による研究グループが発表した。どの乳酸菌の種類が多いかは、製造地域によって異なることも判明。場所によってふなずしの味が違うという謎の解明にもつながりそうだ。

「ふなずし」は、塩漬けしたフナを米飯とともに長期間漬け込み乳酸発酵させたもの。研究グループは2023年1月、滋賀県内各地のスーパーや道の駅で27種類のふなずしを購入。飯部分に含まれる成分を調べた。

乳酸菌の種類を調べると、「Lactobacillus acetotolerans(ラクトバチルス アセトトレランス)」の割合が多いものと、「Lentilactobacillus buchneri(レンチラクトバチルス ブフネリ)」が多いものと、その他に大別された。

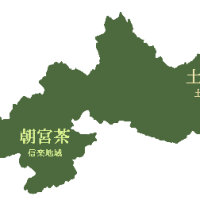

彦根市や長浜市など湖北地域ではアセトトレランスが多く、近江八幡市ではブフネリが多かった。

アセトトレランスは乳酸のみを産生し、マイルドな酸味を生み出すという。一方、ブフネリは乳酸以外の有機酸も産生し、ブフネリが多いふなずしの飯部分には酢酸が多く含まれていた。酢酸が多いと、酸味が強くなる。この違いが、ふなずしの風味の地域差の一因になっている可能性があるという。

乳酸菌の種類の地域差について、龍谷大農学部食品栄養学科の田辺公一教授は「気象条件が関係している」とみる。滋賀県北部の最高気温は、県南部に比べて年間を通して0・5~1度低い。「ふなずしは発酵期間が長いため、少しの気温差でも大きな影響となる」と考える。

研究グループは、ふなずしの歴史を明らかにしようと、サントリー文化財団の助成を受けて研究を続けてきた。研究の過程で各地のふなずしを実際に食べてきた龍谷大農学部植物生命科学科の吉山洋子博士は「地域の差というより、店ごとに味が違う」と指摘。今回の調査では原材料のフナや米の種類、製造方法などを十分には調べきれず、味が決まる要因については「まだまだ検討課題がある」という。

琵琶湖博物館の橋本道範専門学芸員は「ふなずしは地域や家ごとに味が異なるが、乳酸菌組成の違いがあるとはっきりしたのは大きな前進」と評価する。「さらに研究が進めば、自分好みのふなずしを作ることができるようになり、伝統食の更なる普及にもつながるのでは」と期待した。

鮒ずしの香り風味に関する研究報告会

日時: 3月15日(土)13:30~17:00

場所: 滋賀県立琵琶湖博物館(草津市下物町1091)

参加: 申し込み不要、参加無料。

<記事・写真: 中日新聞より>