以前にも書いたかもの「寒仕込み味噌」

かれこれ何年ぐらい作り続けている私かしら?

チビの幼稚園時代のママ友が初めに教えてくれたから、

かれこれ・・・・何年かナ? 計算は苦手な私でっす!(^^)!

作っていない年もあったのでベテランとは言えないかな?

何人かにおすそ分けはじめたのは、けっこう最近の事。

「美味しい」と言ってくれた方には、次の年にも差し上げる♪

もちろん喜んでもらえるよ(*^^)v

レシピを教えて~とのオッファーが入った!(^^)!

大げさな書き方 えへ♪

本当は!簡単そうだったら作ろうかな~ぐらいの依頼。

私自身、毎年レシピを引っ張り出すのは面倒だから、

ブログに書いておこうと思いついた!!! なかなかのアイディアと自画自賛♪

☆味噌の作り方(寒仕込み)☆

雑菌が繁殖しにくい冬から春の間(1月~3月)がグッドタイミング!(^^)!

この分量で約4kgのみそができる。

●大豆・・・・・1kg

●米麹(生)・・1kg

●海水塩・・・・400g(塩分約10%のみそになる)

●種みそ・・・・250g・・・なくてもよい

前年仕込みの味噌

市販の味噌(原材料に「アルコール」「酒粕」がない酵母菌が生きている味噌)

●消毒用アルコール(アルコール度数35度以上の焼酎・ホワイトリカ)

●重石の塩・・・1・2kg(出来上がりの30%)

(大き目のポリ袋に塩を入れた塩袋を重石として活用)

書き並べると、準備が大変そうだけれど、

要するに、大豆・米麹・塩が必要で、後のものはおまけみたいなもの!!

◎前日の下準備

大豆を洗い、大豆の3~4倍以上の水に一晩浸す(約12時間)

(水を吸うとマメは役2倍の大きさになる)

△器の消毒

アルコールをフキンなどに含ませ、容器の内側を拭く

レッツスタート!(^^)!

①鍋に水気を切った大豆と新しい水(大豆の2倍量)を入れ火にかける。

途中アクをとり、水を足しながら弱火で3~5時間煮る。

(大豆が親指と小指でつぶれるぐらいの柔らかさまで煮る・耳たぶぐらいの柔らかさ)

☆圧力なべを使うと時短になる☆

~~ここでしっかり手を洗う~~

大豆を煮ている途中で、

②麹と塩を混ぜる

消毒したボール(または鍋)に米麹と塩を入れ、両手で下からすくいあげながら混ぜる。

(麹をつぶさないように、すり合わせるようにして混ぜる)

③煮あがった大豆をザルにあげる

(煮汁は後で使うので500ml~600ml取りおく)

④熱いうちに大豆をつぶす

(ポテトマッシャー、フードプロセッサー等・ポリ袋に入れ綿棒でつぶす等)

⑤大豆が人肌に冷めてから②と種味噌をくわえる

(粘土ぐらいのかたさ・指がスッと入る程度)

かたすぎる場合は③で取り置いた煮汁をくわえ調整。

塩がムラにならないように、よく混ぜる。

⑥おにぎり大に丸め、だんご状のみそ玉を作る

(みそ玉は少し柔らかめに握ったほうが、容器に詰めるとき空気が抜けやすい)

⑦容器にみそ玉を叩きつけるように投げ入れ、上から手のひらや甲で押して、空気を抜く。

これを少しずつ繰り返し、最後は表面を平らにする。

⑧表面にふり塩(小さじ1程度)空気に触れないようラップを貼り付け、均等に重石をする。

⑨蓋をしてから新聞紙などをかぶせてひもで縛り、冷暗所へ。

(直射日光の当たらない場所。仕込んだ年月日書く)

➉仕込み後、3か月ほどたった時に「天地返し」をする。

6か月後から食べられる♪

熟成後は冷蔵庫に保存(熟成が進まないように)

こんな感じですね。

私は鍋で大豆を煮る方法なので、寒い日には部屋が温まっていいですよ♪

作業スタイルは、お気に入りの作家さんが作った紺色系の割烹着、首には真白なタオル。

頭はバンダナ・・・・やる時は形から入る私です(*^-^*)

☆わからないことがあったら、訊いてくださいね☆

やさしい陽射しの2月29日 木曜日

うるう年の一日を、思う存分味わおう♪

今日も笑顔ハートで過ごしましょうね

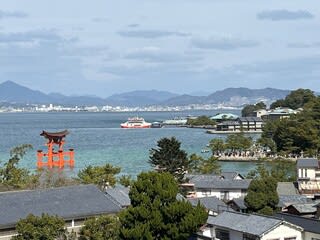

※※安芸の宮島※※

私の父や母が、子育てが一段落した時に初めて旅した「安芸の宮島」

名前だけが私の心の中に深く刻まれている。

画像に出会えたので、うるう年の今日ここに貼り付けておこうと思い立った。

ネットは思い出の世界を膨らませてくれ、身近なものになる・・・ありがたいな♪

ジャスト満潮の時の画像。 すがすがしい空気が流れてくる※

広い広い~板の間

鳥居の向こうには船が見える

石灯籠の向こうに鳥居が見える

厳島神社から鳥居(満潮時)

厳島神社後方に五重塔(満潮時)

五重塔撮影

かつて、両親が見た景色を私が見ることができたことに感謝しかない♪

「ありがとう」って叫ぼうかな(*^-^*)

うるう年の夜記入☆