財政健全化を図りながら、格差の是正もする税制度はあります。

まず、所得税の累進課税率を上げること。高所得者ほど税率が高いという状況にもう一度持っていかなければなりません。

相続税や贈与税も同じです。税金はあるところから取れ、です。

同じく、富裕税と言われる資産に対する課税も強化することが可能です。

これは大企業の内部留保に対するなんらかの課税も同様の発想で必要です。

有価証券の売買、利益に対する課税が低すぎます。これが高所得者の実質税率の低さに利用されています。庶民の小規模な売り買いは除外して、また株式売買の低迷につながらない範囲で、課税の強化をすべきです。

固定資産税も有効です。ただし、これは持ち家や現に操業している工場などの施設の不動産ではなく、遊休土地や資産運用用の不動産に対して課税を上げるものでないといけません。これが上がると、不動産を持っているコストが上がるので、不動産の流通が促進されるという側面があります。

これらから得た税金を、低所得層へ回せば、彼らは日々の暮らしに余裕がないので貯蓄することはなく消費する率が高く、格差是正のみならず景気対策になります。日本のGDPは個人消費が6割以上を占めますから、個人消費が刺激され内需が拡大すると、企業の売り上げも上がって景気が良くなり、まわりまわって企業経営者などの高所得層も潤います。

それが実質賃金の値上げにもつながり、内需はさらに拡大して景気は良くなり・・・の好循環が生まれるのです。

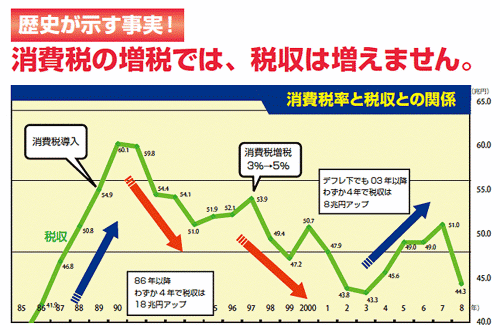

2014年までは消費税を上げても全体の税収はさほど上がりませんでした。

これには3つの理由があります。

まず最初に、所得税の累進課税率が下げられ続け、所得税の税収が伸び悩んだこと。

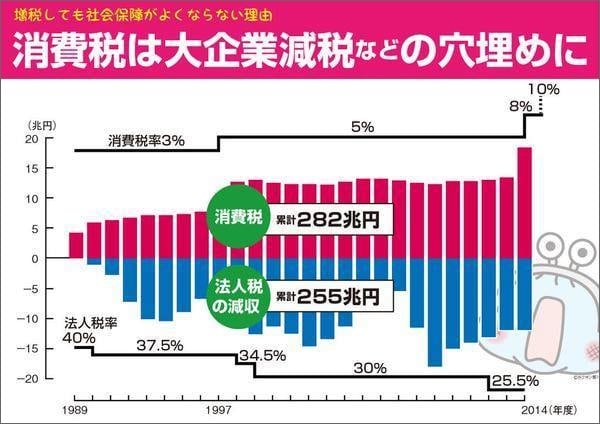

次に、法人税が減税され続け、法人税減税が消費税増税額に匹敵する、社会保障に回されるはずの消費税が法人税の穴埋めに使われるのに等しいことになっていること。

そして、消費税増税による景気の減退です。

橋本内閣の時に消費税を3%から5%に上げた結果は悲惨でした。

2014年4月の消費税増税で消費税は一時的にではありますが10兆円から18兆円に伸び、全体の税収もアップしています。

しかしこれは、株価の暴騰などで企業収益が史上最大となり、所得税・法人税の税収が上がったことも一因になっています。

この消費税増税後、景気は後退局面に入り、さらなる法人税減税も予定されているため、結局税収は元の木阿弥に終わる公算が高いのです。

所得税税が減り続けたのは累進課税率を下げた減税のため。

近年の動向をみると、消費税が安定した税収で、直接税である所得税はそうではない、という迷信がホラッチョであることがわかる。

消費税も5%程度なら税収のバリエーションとして良いのですが、それ以上となると日本経済には耐える体力がないことは、異常な金融緩和の効果も消滅という目の前の事実で明らかです。

政府のやるべきことを規制緩和などと言ってやたら民間に回すと、バス転落事故のような人災を招くことも日常茶飯事的に突き付けられている事実です。

所得税、法人税、富裕税などで税収を確保し、あるところから取った税金をないところに回す。

このことで格差を是正するだけでなく、景気対策をする。政府が社会と経済に積極的に介入する「大きな政府」論が今ほど求められている時代はありません。

基本的に新自由主義路線で、なんでも民間任せの弱肉強食社会を志向する「小さな政府」論を取る政党が、自民党、民主党と二大政党になっていたのは日本の悲劇。

民主党以上に「小さな政府」論の維新の党が加わった民進党が「大きな政府」を志向する可能性は高くありませんが、野党共闘がなければ民進党も壊滅的な敗北をするのは必至です。

なんとか、共産・生活・社民が民進党を大きな政府に少しでも引っ張ってくれることを期待するしかありません。

岡田代表と枝野幹事長の消費税増税凍結慎重論を見ると、旧態依然たる民進党の自助努力に任せていたら、100年たっても大きな政府論なんかに立つわけがない。

ここは、奇しくも待機児童問題という教育・福祉問題で名を上げた山尾志桜里政調会長に期待するしかないのだろうと思います。

よろしかったら大変お手数とは存じますが、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!

ノーベル賞学者が「消費税を引き上げる時期でない」と提言!その理由は?

長澤まき

ノーベル賞を受賞した経済学者が安倍首相らに「消費税率の引き上げを延期すべき」という考えを示した。

ノーベル賞教授「適切なタイミングでない」と意見

首相官邸で16日に開催された「国際金融経済分析会合」で、ノーベル経済学賞を受賞したコロンビア大のジョセフ・スティグリッツ教授は「世界経済が芳しくない」として次のように発言。

現在のタイミングでは消費税を引き上げる時期ではない

また、安倍首相に「経済情勢が変わったなら政策も変化に順応するように調整しなければならない」と述べ、来年4月の消費税率10%への引き上げを見送るべきだと提言した。

「総需要を喚起しない」と指摘

なぜ、スティグリッツ氏は消費税を引き上げる時期ではないと提言したのだろうか?

菅官房長官は会見で、スティグリッツ氏の「消費税引き上げは今のタイミングではない」という発言について次のように説明した。

総需要を喚起するものでないという観点から

スティグリッツ氏は「総需要を増やす効果があるのは『炭素税』や『相続税』だ」という趣旨の発言をしたという。

別のノーベル賞教授も「やるべきでない」と意見

2017年4月の消費税率10%への引き上げについては、別の学者からもやるべきではないという意見が出ている。

2008年にノーベル経済学賞を受賞したポール・クルーグマン氏は一昨年、消費税率の10%への引き上げについて「やるべきでない政策」とコメント。

10%に引き上げた場合、日本経済はデフレに逆戻りして再浮上がほぼ不可能な惨状になると語った。

2014年の増税後、消費が低迷

2014年4月に消費税率が8%に引き上げられて以降、消費は低迷。2015年10~12月GDPは年率換算で▲1.1%となった。

総務省「家計調査報告書」

賃金のベースアップによる消費拡大が期待されていたが、世界経済の減速を懸念して企業はベアに消極的な姿勢をみせている。

自民党内でも慎重な姿勢が目立つ

このような状況を受けて、来年4月の消費税率10%への引き上げに慎重な意見が拡大。

日経新聞が実施したアンケートによると、「予定通り増税するべき」と答えた県連は自民党でも5割。

安倍首相も14日の予算委員会で、税収が減るなら増税延期も排除しないという考えを示唆したという。

- 出典元:増税延期を首相に進言 ノーベル賞学者スティグリッツ氏 - 朝日新聞(3/16)

- 出典元:「消費税引き上げる時期ではない」 スティグリッツ氏が安倍首相に提言 - SankeiBiz(3/16)

- 出典元:国際金融経済分析会合 - 首相官邸(3/16)

- 出典元:内閣官房長官記者会見 - 首相官邸

- 出典元:ノーベル賞経済学者クルーグマン 「日本経済は消費税10%で完全に終わります」 - 現代ビジネス(2014/9/16)

- 出典元:家計調査報告書 - 総務省

- 出典元:税収減なら増税延期も排除せず 消費税10%引き上げに首相 - 中日新聞(3/14)

- 出典元:2015(平成27)年10~12月期四半期別GDP速報 (2次速報値) - 内閣府

慢性的な需要不足の原因

3月17日に東京証券取引所が発表した3月第2週の投資部門別株式売買動向によれば、海外投資家は10週連続で売り越し、売り越し額は1兆932億円と前週の954億円から大幅に拡大、1982年7月統計公表以来で最大だった。

買い向かっているのは年金基金の売買を反映する信託銀行であり、16週連続の買い越しである。「海外投資家vs公的年金」の構図がより鮮明となった。

海外投資家が日本株見切売りの背景には、①マイナス金利による金融機関の収益悪化と内需の柱としての銀行株下落、②米利上げペースの鈍化と円高デフレ再燃・株安による消費停滞、③「慢性需要欠乏症」の元凶である人口減少=少子化対策の無策―などがあるとされる。

とりわけ、大幅な円高リスクとマイナス金利の弊害が外人投資家の日本株見切売りに拍車をかけている。一方、少子化対策について安倍晋三首相は「歴代宰相では初めて1億人維持の人口政策に踏み込む」と何度も豪語しているが、有言不実行の謗りを免れない。

海外投資家のアベノミクス期待の希薄化は、「社会政策としての抜本的な少子化対策に挑もうとしない安倍首相への見切り売りに他ならない」という指摘があるほどだ。

3月22日夕、首相官邸で開かれた第3回国際金融経済分析会合に招かれたポール・クルーグマン米プリンストン大学名誉教授は、安倍首相の“期待”に応えて消費増税の再延期を提言した。

クルーグマン名誉教授は、実は米紙ニューヨーク・タイムズ(2015年10月20日付)に「Rethinking Japan」と題したコラムで「想定している以上に量的緩和の効果が出ない原因は、本質的かつ永続的な日本の需要の弱さに根ざしている」と書いていた。

同教授は、日本に根ざす本質的かつ永続的な需要の弱さ、つまり人口動態(少子化)を見出していたのである。従って、現下の円高・株安に歯止めをかけ、慢性的需要欠乏症から脱却するには、抜本的な少子化対策や移民対策を「一億総活躍戦略」の柱に据えるしかないのだ。

事実、英紙フィナンシャル・タイムズの著名なコラムニスト、マーチン・ウルフ氏も2月23日付電子版で「Helicopter drops might not be far away」と題し、世界経済は構造的かつ循環的な両面でスローダウンにあり、世界的な「慢性的需要不足」に対してもはや財政バラマキ(ヘリコプター・マネー)しか有効な手立てはないと主張している。

つまり、安倍政権のリフレ戦略に立ちはだかるリスク回避の円高と株安に歯止めをかけるのは、米国の拙速利上げでも欧州中銀(ECB)の“ドラギ(総裁)・マジック”でもなく、名目成長率引き上げと永続的な内需拡大を図るべく「第3次ベビー・ブーム」の惹起に他ならない。

先に安倍首相の「有言不実行」を指摘したが、首相自身が『文藝春秋』(15年12月号)のインタビューで「日本が少子化高齢化に死に物狂いで取り組まなければならない限り、海外から持続的な投資を呼び込めない」と述べているのだから、有言実行してもらうしかない。

そしてアベノミクス「新・三本の矢」の2本目に記した「希望出生率1.80」の実現のための具体策を打ち出すことこそが、まさしく海外投資家の日本株選好への回帰に繋がるのだ。

筆者が昨年11月に本コラムで提案した「第1子に1000万円支給」であれ、加藤勝信一億総活躍相が筆者に漏らした「結婚した若いカップルに100万円支給」であれ、結婚しない若者が結婚したくなる、あるいは子供は欲しいけれども作れない夫婦が決断するモチベーションを促すことになればいいのだ。

よろしかったら大変お手数とは存じますが、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!

人気ブログランキング

人気ブログランキング

結局、痛税感をどうごまかすかだけの話です。消費税増税賛成者に言いたいのは、正に今回の記事の内容です。税率を上げたところで、思惑通りには絶対に行かない、ということです。

直接税を強化した方が、公平負担に近くなり、税収の現状をデータをもって丁寧に説明すれば、理解を得やすはずでしょう。

消費税も一律な課税税率という「手抜き」をしているから問題な訳であり、間接税も物品に応じた細かな税率の設定(=旧来の物品税の考え方を導入)をしていかざるを得ないと思います。単価が極端に異なるとは言え、販売個数もこれまた極端に異なる食料品と宝石が同じ税率などということをしているから、不公平感など永遠に消えることなど有りえません。

間接税を徴収するのにも、もっと手間をかけるべきというか、楽して徴収しようとしているから、いつまでたっても政府は文句を言われ続けるのです。

この案が いいねと言ったから 3月29日はレイさん記念日

・・・ま、それはさておき、富の再配分が歪んで一握りの超金持ちと、大多数の貧困層に別れてしまい、国としての一体感がなくなり、社会不安が激しく増大し、あと少しで国家の存亡も危ぶまれるようなところまで来ているんだと思う。世界的にそういう状態だから、西側諸国で巻き返しの " 左派ムーブメント " が起きているんじゃないですか。

この案について、やれ御花畑プランだのなんだのと腐す意見が沢山来ると思いますが、その人たちは、消費税だけを見て、もっと大きなものを見ていないのです。理想がないのかな。

社会的公正って、大事だと思う。

今の税制には、それがないですよ。

そもそも、安倍首相他の幼稚な知性で、経済成長が可能になる政策を講じることが出来るのでしょうか。

国家が経済を成長させることが可能なら、中国のバブル崩壊も無く、中国政府の企図した経済発展が可能になる筈でしょう。

前世紀の社会主義諸国の破綻も無く、国家が企図したように経済成長を遂げられたことでしょう。

明白な事実は、経済は、国家の企図した軌道を辿ることは無く、また、国家が経済成長の要を創出することは不可能だ、と言うことです。

戦後日本の高度経済成長は、一回限りのものであり、戦後のベビーブーマーが安価で高度な労働力として戦争の惨禍後の新調された設備投資の成果と相まって、経済成長のエンジンとして働いた御蔭であったのです。

従って、安倍政権が、夢よもう一度、と願っても叶えられることは無いのです。

国家が出来ることは、経済成長の基盤整備と、労働力の教育のみであり、経済そのものは、民間の意欲に任せる他はありません。

日本の政府は、過去からこの真理を理解せずに、成長戦略なるものの夢を追って来ましたが、その結末を見れば真理を理解出来る筈なのに、頑迷固陋な知性では未だに理解が不可能のようです。

取り敢えず、日本の没落計画のみでも中止させないと取返しがつきません。

野口悠紀雄氏がアベノミクスを批判 「異次元緩和は脱法行為」 日刊現代 2015年2月9日

http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/157035/1

これ以上取れるところは、ほとんど残されていない。

所得税の累進率を引き上げたところで数兆円増止まり。

天下り 約16兆円

交付税交付金 約17兆円

年金生保 約60兆円

この辺りを削減して行かない限り、財政健全化など夢のまた夢ですよ。

アベノミクスは、ヤケクソの経済政策か? ちきゅう座 2013年 3月 3日

http://chikyuza.net/archives/31630

しかし、『税収と消費税の関係』の表を見てみると、景気変動によって所得税法人税の税収が大きく変動しているにも関わらず消費税はかなり安定していると見えました。

目を惹いたのは90年代初期バブル崩壊後の景気後退期に消費税税収はむしろ増えていることです。

もうこれ以上消費税増税を所得税や法人税減税やバラまきの穴埋めに使うことは許されず、その意味においてもどのような政権を選択するのかということは大問題なのです。

しかし、そのこととは別にどのような税制であるべきかの問題においては、やはり消費税は重要な税収源なのではないかと思います。

一方、所得税の累進税率や法人税率を上げることや富裕税新設ということについては、世界的に租税回避や資産逃避等の協定が出来るまでは限度があると考えられます。

その他にもいろいろな税収増の対策を取ることは当然だとは思いますが、税収を増やして格差是正や貧困対策のための政策を取ったり社会保障制度を維持するためにも消費税税率は上げて行かなくてはならないと考えます。

そして、所得保障のための給付金制度を創設出来るような政権を選択する(国民自身が作り出す)ことが大事だと思うのです。

消費税増税が原因で家計消費が減るのかどうかですが、確かに増税直後には増税前の駆け込み消費の反動もあって一時的に減ることはありますが、やがて回復していくと思われます。

家計消費が減る要因としては物価上昇とか不景気による所得減の方が大きいと思います。

消費税率を3%→5%に上げた1997年以降2~3年は不況になったことは事実ですが、それは前年度と比べて緊縮財政をとっことや不良債権問題顕在化などによる金融危機或いはグローバル化IT化進展による雇用減や産業競争力の低下など諸要因が重なったことによるものではないでしょうか?

消費税増税によって1997不況が引き起こされたという世間で良く聞く言説は一面的過ぎるものと思われます。

もちろん、未来永劫、税率引き上げ無く行くのは難しいかもしれません。でも、所詮は逆進性の強い、補助的な間接税であることを忘れています。富裕層を狙っ徴収にも限度があるというのなら、消費税増税にはもっと限度があると強く言いたい。国民の大勢を占める中間所得層~低所得層に痛税感を負わせる制度は、国力を低下させるだけです。高度経済成長など見込めない有りえないので、余裕のあるとことから取る、という当たり前の行為以外に道はありません。

何度も書きますが、「消費税税収安定してそうだからもっと税率上げれば税収安定で、一息つける」、これこそ単細胞馬鹿の骨頂。

安倍政権の暴走にストップをかけて民進党の躍進のためにも共産党を含む全野党の選挙協力は欠かせないはずだと思うのですけどね。

共産アレルギーを問題にするのでは、あまりにも危機意識が足りないと思います。

それか、敢えて共産アレルギーを持ち出して野党共闘をぶち壊しにしたい安倍政権の意向を受けた人がいるのかとも勘ぐりたくなります。

まあ確かに、民進党と共産党との間には安全保障や消費税の問題での基本的な隔たりは大きいように見えます。

しかし、それが選挙協力をするに当たっての障害となるのかと云えば、決してそんなことはないと思います。

例え基本政策に大きな隔たりがあったとしても現実政治で共闘が出来ないことはありません。

その前例は1995年の自民党と社会党の村山連立政権誕生であり、それに較べたら現在の民進党と共産党の違いなど乗り越えられない筈が無かろうと思います。

近年の外国の例としてはギリシアの急進左派連合と右派の独立ギリシャ人の連立政権があります。

安全保障問題に関しては既に共産党は棚上げを表明しております。

元々、共産党が日米安保と自衛隊に反対としても飽くまでも原則としての話であって即時廃止論ではない以上棚上げ表明は何らおかしなことではありません。

また消費税問題については棚上げという訳にはいきませんが、これも現実的に解決可能だと思います。

何回も申しましたように消費税の逆進性を緩和する方法はあると思います。

共産党は過去何回も重大な路線転換を行っており、そのことは現実政治に柔軟な対応が出来ることを示すものです。

民進党も安倍自民党に付け込まれるような古びた共産アレルギーや反共主義を捨て去ることをしなければ未来は無いと思うのです。