経済産業省原子力安全・保安院は10月24日、東京電力福島第一原発1号機の事故時の運転操作手順書について、氏名や役職名を除いて全面的に公表しました。東電が大半を黒塗りにしたものを衆議院に提出して問題になっていましたが、保安院は大部分は公表可能と判断したものです。

公表したのは1750ページある手順書のうち、事故に関係する約170ページです。保安院が同日開かれた衆院科学技術・イノベーション推進特別委員会の理事会に提出しました。1号機の残り部分と、2、3号機分は年内に順次公表することになっています。

東電の福島第一原発における運転手順書が公開されるまでには、東京電力と国会や国の機関との間でおよそ2か月にわたってさまざまなやり取りが行われてきました。福島第一原発の事故の調査を行っている同委員会が、最初に、東京電力に「事故時運転操作手順書」の提出を求めたのは8月26日でした。

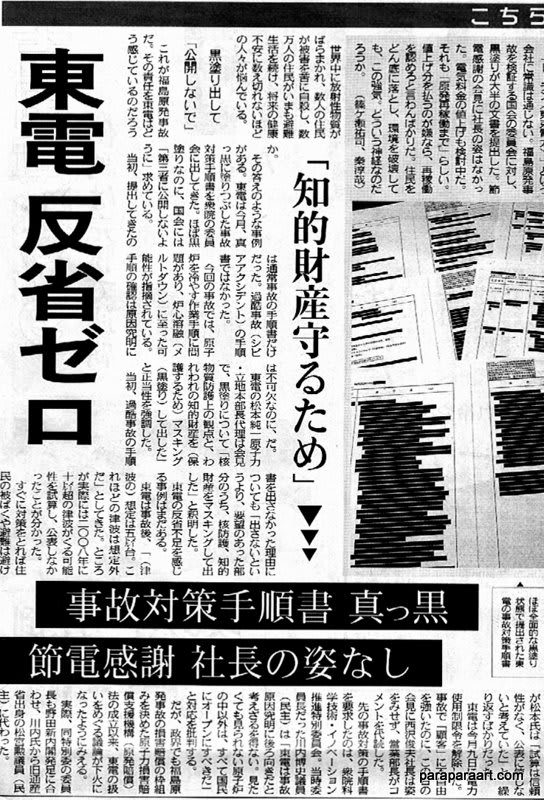

これに対して東京電力は、9月2日、手順書の内容のほとんどを黒く塗りつぶして提出しました。その理由について、内容に知的財産が含まれ、核物質をテロなどから守るためと説明 しました。その後、特別委員会は2回にわたって、深刻な事故で使う手順書も含めて提出を求めましたが、東京電力は、表紙と目次を3枚だけ示し、目次の大部分を黒く塗りつぶしていました。

いきなりアクセル全開!枝野「原発ゼロ」経産相に脱原発を期待する

このため特別委員会は、経済産業大臣に対して、法律に基づいて東京電力に原本のままでの提出を命じるよう求めました。これを受けて、経済産業省の原子力安全・保安院は、9月27日、東京電力に1号機から3号機の事故の深刻度に応じて使い分ける3種類の手順書を、原本のまま提出するよう指示し、東京電力から提出を受けました。

提出に際して東京電力は、公開された場合、安全上の支障が出るなどとして、全体のおよそ5割、深刻な事故で使う手順書は9割を非開示にするよう求めました。東京電力の主張と手順書の内容を精査して、原子力安全・保安院がどこまで手順書を公開するか注目されていました。

10月24日に公開されたのは、このうち1号機の事故に関係するおよそ200ページ分です。個人名が書かれた部分が黒塗りにされた以外は、すべて公開されています。

公開に至った理由について、原子力安全・保安院は「今回の事故の重大性を考えると、事故原因の究明や今後の対策を検討するうえで広く公開することが必要だと判断した」としています。

それにしても、東電の抵抗で、衆議院の委員会の請求から公開まで、2ヶ月もかかってしまったわけです。

東電の無反省ぶりには呆れますし、国会、ひいては国民をバカにした態度は許されません。

そして、手順書が公開されてみたら、東電が何を隠したがっていたかは明らかになりました。

もちろん、知的財産権の問題(笑)などではありません。

「原子力安全神話」の嘘、自分たちの安全対策が対策になり得ていなかった過失を誤魔化そうとした悪質な証拠隠蔽でした。

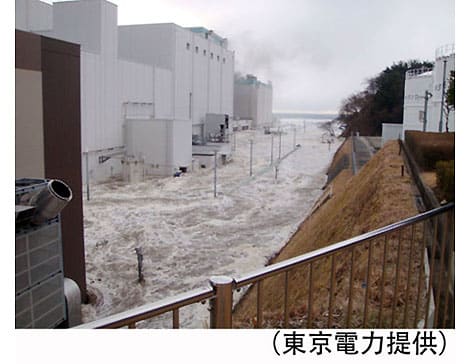

今回の事故では、津波でバッテリーや電源盤が水没して、一度にほとんどの電源が失われましたが、公開された手順書は、すべての電源が失われ、長時間復旧が進まない事態が想定されていません。

バッテリーなどの非常用の電源を使って、格納容器内の圧力を下げるベントや、消防車による注水に必要な弁の操作を行うことになっていて、全電源喪失したらどうしようもありません。

深刻な事故への想定の甘さが改めて浮き彫りになりました。

東電はこれがばれるのが嫌だったのです。今回の原発事故が東電の過失によるものであることが決定的になりました。今後の被害によっては、刑事事件として立件すべきでしょう。

今回のような深刻な事故で使うのが3種類の手順書の最終段階のものである「シビアアクシデント」の手順書です。事故が進展して、炉心が損傷するおそれのある場合などに使われるもので、格納容器の気体を外部に放出す る「ベント」や、消火用の配管を使って原子炉に注水する方法などが記されています。

今回の事故では、地震の直後は「事象ベース」と「徴候ベース」の手順書 を使って対応していましたが、津波に襲われて電源が失われたあとは「シビアアクシデント」の手順書を使って事故の対応が進められました。

しかし、深刻な事故を想定したこの手順書でも、中央制御室で計器が表示され、冷却システムを動かす8時間分のバッテリーの確保や電源盤が使えることを前提にしています。今 回の事故のように、バッテリーや電源盤が水没して、一度にほとんどの電源が失われたうえ、電源の復旧が進まない事態は想定していませんでした。

安全対策がまるで役立たず。大津波も予想されていたのに、完全に過失ありです。

東京電力 15メートルの津波を2008年に試算 「想定外」ではない 福島原発事故は天災じゃなくて人災3

今回の事故 では、緊急時の冷却システムが止まっていくなか、電源の復旧が進まず、ベントや消防車による注水に必要な弁を開く操作も中央制御室からできない状況に陥り ました。このため、作業員が実際に現場に行って作業に当たりましたが、停電で暗闇の中、放射線量が高くなる厳しい環境の下での作業には時間がかかりまし た。

そして、原子炉の燃料の損傷が進み、原子炉建屋が水素爆発して大量の放射性物質の放出につながる事態となり、想定の甘さから深刻な事故で使う手順書が津波で役に立たない結果となりました。

しかし、実際には津波より以前に地震のみで冷却機能が停止していたことも指摘されています。この解明には、さらに、東電から資料を提出させる必要があります。

福島原発事故 冷却機能停止→炉心溶融・メルトダウン 原因は津波ではなく地震 受電鉄塔倒壊と復水器停止

東電は、この黒塗り手順書問題に象徴されるように、まだまだ証拠隠蔽している可能性が高いでしょう。

刑法の業務上過失事件で真正面から行こうとしても、被害者の方々の致死傷が明確に現れていないところが、警察・検察という捜査機関の動きにくい部分なのですが、東電に全く反省態度が無く、証拠隠蔽は悪質ですから、もはや国会や、まして経産省の保安院の調査に委ねていて良いとは言えないと思います。

やらせメール問題の九州電力といい、こういう反省のない企業自身に安全審査をさせても意味がありません。

たとえば会社法の特別背任罪や、今回の報告の根拠法である原子力災害特別措置法などの特別法違反というような、別の角度からの立件をも検討し、証拠隠しをする東電に対して強制捜査をすべき時期だと考えます。

ストレステストに根本的欠陥 原発の安全性に対するテストになっていない以上原発再稼働は許されない

東電はほとんどブラック企業!と思われた方は

よろしかったら上下ともクリックしてくださると大変嬉しいです!

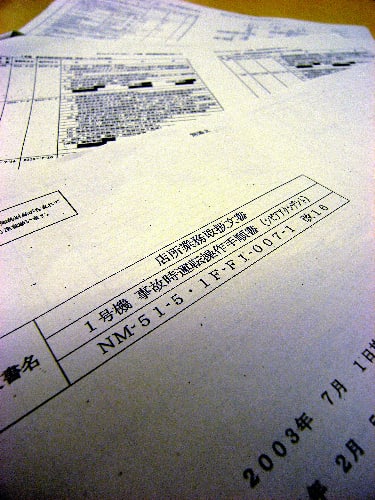

9月に東京電力が黒塗りにして衆院特別委員会に提出した手順書(左)と、黒塗りせずに公開された手順書の同じページのコピー

経済産業省原子力安全・保安院は24日、東京電力福島第1原発1号機の「事故時運転操作手順書」の一部を衆院特別委員会の理事会に提出、公開した。東電はこれまで大部分を黒塗りにしていたが、この日はほとんどは黒塗りなしだった。

手順書は、長時間の電源喪失を想定して作られておらず、津波の到達後は非常用の注水設備が手順書通りに操作できないなど、東電の事故想定が甘かったことがあらためて浮き彫りになった。

事故後、自動起動と手動停止を繰り返した原子炉を冷却する非常用復水器に関し、「不用意な運転操作によって運転継続を損なわせてはならない」と記されていた。

東京電力が福島第1原発の事故で使われた運転操作手順書のほとんどを黒塗りし衆院科学技術・イノベーション推進特別委員会に提出した問題で、経済 産業省原子力安全・保安院は24日、黒塗りをはずして手順書の一部を公表し、同委員会に提出した。東電は、黒塗りの理由として知的所有権などを挙げていた が、保安院は「公表する公益上のメリットの方が大きい」と判断した。

公表したのは1号機の「事故時運転操作手順書」の一部で、過酷事故(シビアアクシデント)の際に核燃料を冷却する方法や原子炉格納容器を減圧させ るベント(排気)などの操作方法が書かれている。1号機の手順書全体約1700ページの約1割にあたる。今後、2、3号機の事故に関係する部分や1号機の 残り部分の公表を検討する。

保安院は、テロ対策などの核物質防護、知的所有権、個人情報保護の観点から検討。核防護は原子炉等規制法からも問題がないと判断した。個人情報保護の観点から個人名は黒塗りした。

保安院の黒木慎一審議官は「手順書と比較し、実際の操作に問題があったか今後検討する」としている。提出を受けて国会などの事故調査委員会でも検討される見通し。

一方、東電の松本純一原子力・立地本部長代理は24日の会見で、「もし手順書がテロリストの手に渡れば、(東電が)どう対応するかが把握される恐 れもある。手順書はプラントメーカーなどとの共同開発の成果でもあり、今後、訴訟リスクが起きる可能性もある」と述べた。【関東晋慈、中西拓司】

◇一部、実施不能に

東京電力が24日公開した事故時の運転操作手順書によって、福島第1原発1号機の非常用復水器や原子炉圧力容器への代替注水などが手順書通りうまく実施できなかった実態が明らかになった。長期間の全電源喪失への対策が甘かったことが改めて浮き彫りになった。

公開された手順書などによると、事故が発生した3月11日午後3時37分、非常用電源装置がすべて機能を喪失した。その結果、核燃料を冷却する非常用復水器の弁の開閉表示が確認できず、手順書通りの操作が実施できなかった。

消火ポンプを使った原子炉圧力容器への代替注水の操作は、手順書では中央制御室で行うことになっていた。しかし、電源が喪失していたため、中央制 御室の操作で電動弁を開けたり、弁の開閉の状態を確認したりすることなどができず、原子炉建屋内で手動で弁を開けて注水できるようにした。また、3月12 日の原子炉格納容器の破損を防ぐためのベント(排気)作業も、手順書に記載がない中央制御室で、小さい方の弁を開ける操作をしたが、実際に開いたか確認で きなかった。

東電は今月22日、手順書と照らし合わせた結果、「実際の操作事態には問題がなかった」と発表していた。【河内敏康】

毎日新聞 2011年10月24日 20時55分(最終更新 10月24日 21時14分)

この第1号機運転操作の手引書は、マン・マシンシステムのオペレーションとして、欠かせないものでした。その意味では、決定的な事故解析の非常に重要な文書に、違いない。

しかし、この文書を見ただけでは、今回の原発事故爆発と、その被爆実態を直ちに解明できるのではなく、「破壊工学システムの分析手法」によって、原因を究明する必要があります。

なお、わたしのWebSiteは、以下の通りでして、日本国内で大学の研究用原子炉を、ただ独りで提訴して、解体迄追い込んだ実績を持っています。文部科学省の管轄ですから、必要ならば情報公開法に基づき、その公文書を開示請求できるものです。

参考まで。

http://page.cafe.ocn.ne.jp/profile/professor

>> 「もし手順書がテロリストの手に渡れば、(東電が)どう対応するかが把握

>> される恐 れもある。手順書はプラントメーカーなどとの共同開発の成果で

>> もあり、今後、訴訟リスクが起きる可能性もある

こんな事をいう東京電力の責任者がいては、事故解明なんて不可能。

早急に松本氏は懲戒免職にし、東京電力幹部は総入れ替えして事故解明と

事故対策をしなくてはこれから30年たっても、隠されて出来るはずがない。

原子力安全保安院も原子力委員会なども原子力村の住民すべて、懲戒免職だ!!