カンタータを歌う会の次回のお題は第33番(BWV33)。相変わらずコラールを基にしたコラール・カンタータである(ただ、前回までのBWV113、BWV101、BWV94等のように全編コラールのメロディーだらけというのとは異なり、コラールのメロディーが聴けるのは両端の二曲のみである)。

直近の過去3回のカンタータ(BWV94,101,113)が書かれたのはいずれもバッハがライプチヒのトーマス教会のカントル(音楽監督)に就任して2年目の年(1724年)であり、使用用途は、三位一体の主日後の第9主日用、第10主日用、第11日主日用であった(「三位一体の主日」についてはVol.9参照)。

ところが、次回のBWV33は同じ年の第13主日用である。ありゃ?第12主日が抜けてる?バッハは就任した年(1723年)に第12主日用のBWV69aを書いてるから、2年目はそれは使ったのだろう。前回まで続いてきた大作に比べるとBWV33は若干こじんまりしている。多忙だったのだろうか?お疲れだったのだろうか?なお、バッハは、翌年(1725年)と翌々年(1726年)には、第12主日用の新曲を書いている(BWV137,35)。

【元曲の賛美歌】

では源流探しの旅に入る。BWV33の元曲は、コンラート・フーベルト(注1)のカンタータと同名の賛美歌「Allein zu dir, Herr Jesu Christ 」であり(以下「本件賛美歌」という)、こういう曲である(本来は第4節を歌詞とする第6曲に第1節をあてはめた)。

「フーベルトの」と言った場合、賛美歌の常の通りフーベルトが作詞したという意味である。この時代、詩が重要であることは賛美歌に限らない。例えば、ワーグナーの「ニュルンベルクのマイスタージンガー」でベックメッサーがハンス・ザックスの創作だと思って盗んだ「歌」はメロディーではなく詩である。歌合戦の場では、その詩にベックメッサーとヴァルター・フォン・シュトルツィングが各々のメロディーを付けて歌うのである。その際、ベックメッサーはちゃんと覚えきれずにヘンテコな歌詞で歌って聴衆から大笑いされるのだが、そのベックメッセーがヘルマン・プライだったりすると特に出だしなどは大層高尚な歌に聞こえてしまうのはストーリー泣かせである)。

【メロディー】

では、本件賛美歌のメロディーは?ウィキペディアのドイツ語版(英語版も同じ)は、「作者不詳」としながら、他方で「クラウス・ホフマン(注2)によると、パウル・ホフハイマー(注3)が世俗曲のために書いた」とある。「不詳」じゃないじゃん、って感じだが、こういうところが別の書き手がどんどん加筆していくウィキペディアらしいところである。そう言えば、前回のBWV113のメロディーに関する疑問について進展はない(ほとんど忘れてたりして)。

【BWV33の構成】

本件賛美歌は4節から成り、第1節は第1曲に、第4節は終曲(第6曲)にそのまま使われ、間の第2,3節は、第2~5曲用にパラフレーズされている。すなわち、次のとおりである。

第1曲は合唱。歌詞は第1節。メロディーは本件賛美歌を3拍子にアレンジしたもの(コラールファンタジー)。オケは思いっきり短調ぽく始まるのだが、合唱がコラール・アレンジを歌い始めると長調の要素が混ざってくる。

第2曲はバスのレチタティーヴォ。

第3曲はアルトのアリア。

第4曲はテナーのレチタティーヴォ。

第5曲はテナーとバスの二重唱。

第6曲は合唱が歌うコラール。歌詞は第4節。メロディーは本件賛美歌のもの。

【支流探し】

本件賛美歌のメロディーは、セトゥス・カルヴィシウス(注4)、ミヒャエル・プレトリウス(注5)その他作曲家によって利用されている。

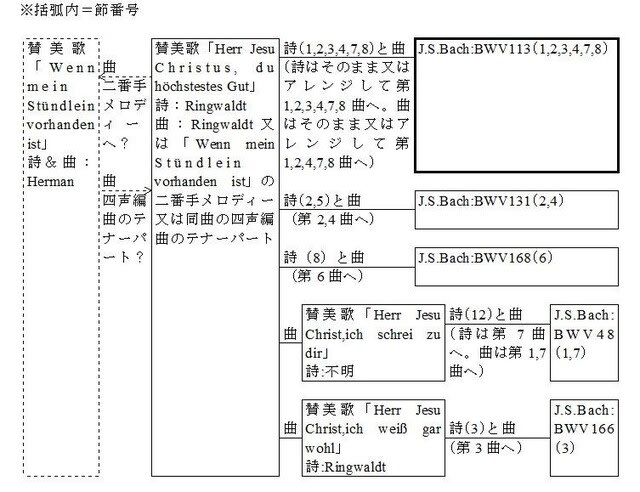

以上の源流から下流に至る流れを図にしたのが下図である(今回はシンプルである)。

以上である。

注1:Konrad Hubert(1507~1577.4.13)

注2:Klaus Hofmann(1939.3.20~)。音楽研究者。

注3:Paul Hofhaimer(1459.1.25~1537)

注4:Sethus Calvisius(1556.2~1615.11.24)

注5:Michael Praetorius(1571.2.15~1621.2.15)