この「つながらない権利-新たなテレワーク労働時間管理」は、厚生労働省が作成した「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」報告書(案)より抜粋。ただし「1 過度な長時間労働にならないように留意」などといった小見出しについてはブログ管理人が追記したもの。

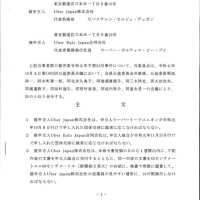

テレワークの場合における労働時間管理の在り方について

1 過度な長時間労働にならないように留意

テレワークは、働く場所や時間を柔軟に活用することが可能であり、業務を効率的に行える側面がある一方、集中して作業に従事した結果、長時間労働になる可能性があり、過度な長時間労働にならないように留意することが重要である。

また、労働者が労働時間を過少申告することがないよう、健康管理の観点からも、使用者は労働時間を適切に把握することが重要である。

2 労働時間管理方法を労使でルールとして定める

一方で、例えば、使用者が個々の労働者の仕事の遂行状況を常時把握・管理するような方法は、あまり現実的ではない場合もあり、またテレワークのメリットを失うことになりかねないという点についても留意が必要である。

長時間労働にならないようにしつつ、労働時間の管理方法について労使で話し合ってルールとして定めておくことも重要である。

3 使用者は責任を問われないことを明確化

成長戦略会議の実行計画(令和2年12月1日)において指摘されているように、自己申告された労働時間が実際の労働時間と異なることを客観的な事実により使用者が認識している場合を除き、労働基準法との関係で、使用者は責任を問われないことを明確化する方向で検討を進めることが適当である。

4 中抜け時間について

また、テレワークを自宅で行う際には生活の場所で仕事を行うという性質上、中抜けが生ずることも想定される。このことから、取扱いについて混乱が生じないよう、中抜け時間があったとしても、労働時間について、少なくとも始業時間と終業時間を適正に把握・管理すれば、労働基準法の規制との関係で、問題はないことを確認しておくことが適当である。

5 テレワークの特性に適した労働時間管理

企業がテレワークを積極的に導入するよう、テレワークガイドラインにおいては、テレワークの特性に適した労働時間管理として、フレックスタイム制、事業場外みなし労働時間制がテレワークになじみやすい制度であることを示すことが重要である。

6 事業場外みなし労働時間制

事業場外みなし労働時間制については、制度を利用する企業や労働者にとって、その適用の要件がわかりやすいものとなるよう、具体的な考え方をテレワークガイドラインにおいて明確化する必要がある。

7 深夜労働等について

規制改革実施計画(令和元年6月21日閣議決定)において指摘されている ように、現行のテレワークガイドラインには所定労働時間内の労働を深夜に行うことまで原則禁止としているという誤解を与えかねない表現がある。

「原則禁止」との誤解を与えないようにしつつ、長時間労働対策の観点も踏まえてどのようにテレワークガイドラインに記載するかについては、労働者において深夜労働等を会社に原則禁止としてほしいという一定のニーズがあることも踏まえながら、工夫を行う必要がある。

8 「つながらない権利」

その一方で、たとえ個人が深夜労働を選択できたとしても、業務を行っていない他者の業務時間に配慮し、プライベートを侵害しないようにすることも重要である。

フランスでは、労使交渉において、いわゆる「つながらない権利」を労働者が行使する方法を交渉することとする立法が2016年になされ、「つながらない権利」を定める協定の締結が進んでいる。

テレワークは働く時間や場所を有効に活用でき、育児等がしやすい利点がある反面、生活と仕事の時間の区別が難しいという特性がある。このため、労働者が「この時間はつながらない」と希望し、企業もそのような希望を尊重しつつ、時間外・休日・深夜の業務連絡の在り方について労使で話し合い、使用者はメールを送付する時間等について一定のルールを設けることも有効である。

例えば、始業と終業の時間を明示することで、連絡しない時間を作ることや、時間外の業務連絡に対する返信は次の日でよいとする等の手法をとることがありうる。

労使で話し合い、使用者は過度な長時間労働にならないよう仕事と生活の調和を図りながら、仕事の場と私生活の場が混在していることを前提とした仕組みを構築することが必要である。

9 勤務間インターバル制度

このほか、勤務間インターバル制度は、テレワークにおいても長時間労働を抑制するための手段の一つとして考えられ、この制度を利用するアプローチもある。 (厚生労働省作成「これからのテレワークでの働き方に関する検討会報告書(案)」より抜粋)

第5回「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」資料(厚生労働省)

これからのテレワーク での働き方に関する検討会 報告書(案)(PDF)

つながらない権利とテレワークする権利

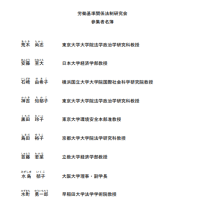

2020年11月16日に開催された第4回「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」議事録によると、濱口委員は「つながらない権利」に関して次のように発言。

1 ドイツでのテレワーク状況

ドイツでございますが、コロナ禍で労働者の36%が在宅勤務をしています。

ドイツの連邦政府では、現在モバイルワーク請求権の法案の策定作業を進めております。実は、当初案は、モバイルワークを希望する労働者との協議を義務づけるというほどほどの案だったのですが、去る10月にハイル労働社会相、この方は社民党の政治家なのですが、この方が主導した草案では、労働者に1年につき24日のモバイルワーク請求権を付与し、使用者は緊急の経営上の理由がなければ拒否できないという、かなり強硬な案を政府部内で提起しているようなのです。

ところが、連立を組むキリスト教民主同盟のほうでは、それはちょっときつ過ぎるのではないかということで異論もあるようです。これが今後どうなるかはまだ不透明だということでありまして、現行法上は、原則として労働者に在宅勤務請求権というのはありませんし、また、在宅勤務をする義務もありません。

また、在宅勤務用の貸与機材を毀損したときに、損害賠償責任がどうなるかとか、労働者の支出した必要経費の負担をどうするか、あるいは、ホームオフィスへの立入権の問題もあります。これは、自宅への立入権は原則として認められていないということがありますので、逆に安全衛生の義務等も一部免除されているようです。さらに、通信障害による就労不能時にも賃金請求権があるというような扱いになっているようです。

一番関心の高い労働時間規制ですが、まず、法律上、テレワークに関する特則というのはございません。ただ、使用者側には労働時間の把握が困難であるということで、労働者側にはワーク・ライフ・バランスの観点から、柔軟性、フレキシビリティーのニーズが高いということで、信頼労働時間という仕組みがあります。これは法律上の制度ではないのですけれども、使用者は労働時間管理を行わない、労働者のセルフマネジメントに委ねるという仕組みです。

この場合でも、あくまでも労働時間規制はかかっておりますので、みなしや適用除外ではありません。ただ、いつ仕事を始めて終わったということのマネジメントを労働者に委ねるという仕組みであります。この信頼労働時間の下では、労働時間記録義務というのは、労働者の自己記録によるというのが通説であります。

2 テレワークをする権利とつながらない権利

テレワークをする権利については、ハイル労働社会相が大変熱心で、政府内で議論を先導しているということは分かるのですが、逆に、つながらない権利に対してあまり積極的でない理由というのは、私の見た限りではあまり出てきません。

実は、ドイツ以外のヨーロッパ諸国、どちらかというラテン系の国々でつながらない権利が論じられています。フランスの場合、毎年、労使交渉をするということが義務づけられているのですが、その義務的交渉事項の中に、つながらない権利についても含めるという規定が数年前に設けられたということがあります。同じように、イタリアとかスペインとかベルギーといった、ラテン系の国々では、そういうつながらない権利に関する問題意識というのがあるようですが、ほかの国々ではあまりないようです。その辺はもしかしたら国民性が影響しているのかもしれません。

いずれにしてもドイツ人は、テレワークする権利ということについては非常に熱心といいますか、ホットな議論をしているけれども、つながらない権利ということについては、それほどの熱心さでは議論はしていないということのようです。

追記(2020年12月25日)

厚生労働省は「これからのテレワークでの働き方に関する検討会報告書」を公表(2020年12月25日)。

報告書では、これからのテレワークでの働き方について

・テレワークの対象者を選定する際の課題

・テレワークの実施に際しての労務管理上の課題(人事評価、費用負担、人材育成)

・テレワークの場合における労働時間管理の在り方

・テレワークの際の作業環境や健康状況の管理・把握、メンタルヘルス

の対応方針等についての有識者の意見をまとめたほか、テレワークを推進するにあたって必要な今後の対応についての有識者の提言が盛り込まれている。

また、厚生労働省では、この報告書を踏まえ、今後、「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」の改定が行われる予定。

なお、報告書において「つながらない権利」については、次のように記載されている。

フランスでは、労使交渉において、いわゆる「つながらない権利」を労働者が行使する方法を交渉することとする立法が22016年になされ、「つながらない権利」を定める協定の締結が進んでい。テレワークは働く時間や場所を有効に活用でき、育児等がしやすい利点がある反面、生活と仕事の時間の区別が難しいという特性がある。

このため、労働者が「この時間はつながらない」と希望し、企業もそのような希望を尊重しつつ、時間外・休日・深夜の業務連絡の在り方について労使で話し合い、使用者はメールを送付する時間等について一定のルールを設けることも有効である。例えば、始業と終業の時間を明示することで、連絡しない時間を作ることや、時間外の業務連絡に対する返信は次の日でよいとする等の手法をとることがありうる。

労使で話し合い、使用者は過度な長時間労働にならないよう仕事と生活の調和を図りながら、仕事の場と私生活の場が混在していることを前提とした仕組みを構築することが必要である。

「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」報告書(PDF)

「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」報告書概要(PDF)

つながらない権利 テレワーク就業規則規定例(働き方改革関連法ノート)

追記:厚生労働省「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」公表

厚生労働省は、現行のテレワークガイドライン(指針)「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」を「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」(指針)に改定し、本日(2021年3月25日)公表。

テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン(厚生労働省)

テレワークの場合における労働時間管理の在り方について

1 過度な長時間労働にならないように留意

テレワークは、働く場所や時間を柔軟に活用することが可能であり、業務を効率的に行える側面がある一方、集中して作業に従事した結果、長時間労働になる可能性があり、過度な長時間労働にならないように留意することが重要である。

また、労働者が労働時間を過少申告することがないよう、健康管理の観点からも、使用者は労働時間を適切に把握することが重要である。

2 労働時間管理方法を労使でルールとして定める

一方で、例えば、使用者が個々の労働者の仕事の遂行状況を常時把握・管理するような方法は、あまり現実的ではない場合もあり、またテレワークのメリットを失うことになりかねないという点についても留意が必要である。

長時間労働にならないようにしつつ、労働時間の管理方法について労使で話し合ってルールとして定めておくことも重要である。

3 使用者は責任を問われないことを明確化

成長戦略会議の実行計画(令和2年12月1日)において指摘されているように、自己申告された労働時間が実際の労働時間と異なることを客観的な事実により使用者が認識している場合を除き、労働基準法との関係で、使用者は責任を問われないことを明確化する方向で検討を進めることが適当である。

4 中抜け時間について

また、テレワークを自宅で行う際には生活の場所で仕事を行うという性質上、中抜けが生ずることも想定される。このことから、取扱いについて混乱が生じないよう、中抜け時間があったとしても、労働時間について、少なくとも始業時間と終業時間を適正に把握・管理すれば、労働基準法の規制との関係で、問題はないことを確認しておくことが適当である。

5 テレワークの特性に適した労働時間管理

企業がテレワークを積極的に導入するよう、テレワークガイドラインにおいては、テレワークの特性に適した労働時間管理として、フレックスタイム制、事業場外みなし労働時間制がテレワークになじみやすい制度であることを示すことが重要である。

6 事業場外みなし労働時間制

事業場外みなし労働時間制については、制度を利用する企業や労働者にとって、その適用の要件がわかりやすいものとなるよう、具体的な考え方をテレワークガイドラインにおいて明確化する必要がある。

7 深夜労働等について

規制改革実施計画(令和元年6月21日閣議決定)において指摘されている ように、現行のテレワークガイドラインには所定労働時間内の労働を深夜に行うことまで原則禁止としているという誤解を与えかねない表現がある。

「原則禁止」との誤解を与えないようにしつつ、長時間労働対策の観点も踏まえてどのようにテレワークガイドラインに記載するかについては、労働者において深夜労働等を会社に原則禁止としてほしいという一定のニーズがあることも踏まえながら、工夫を行う必要がある。

8 「つながらない権利」

その一方で、たとえ個人が深夜労働を選択できたとしても、業務を行っていない他者の業務時間に配慮し、プライベートを侵害しないようにすることも重要である。

フランスでは、労使交渉において、いわゆる「つながらない権利」を労働者が行使する方法を交渉することとする立法が2016年になされ、「つながらない権利」を定める協定の締結が進んでいる。

テレワークは働く時間や場所を有効に活用でき、育児等がしやすい利点がある反面、生活と仕事の時間の区別が難しいという特性がある。このため、労働者が「この時間はつながらない」と希望し、企業もそのような希望を尊重しつつ、時間外・休日・深夜の業務連絡の在り方について労使で話し合い、使用者はメールを送付する時間等について一定のルールを設けることも有効である。

例えば、始業と終業の時間を明示することで、連絡しない時間を作ることや、時間外の業務連絡に対する返信は次の日でよいとする等の手法をとることがありうる。

労使で話し合い、使用者は過度な長時間労働にならないよう仕事と生活の調和を図りながら、仕事の場と私生活の場が混在していることを前提とした仕組みを構築することが必要である。

9 勤務間インターバル制度

このほか、勤務間インターバル制度は、テレワークにおいても長時間労働を抑制するための手段の一つとして考えられ、この制度を利用するアプローチもある。 (厚生労働省作成「これからのテレワークでの働き方に関する検討会報告書(案)」より抜粋)

第5回「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」資料(厚生労働省)

これからのテレワーク での働き方に関する検討会 報告書(案)(PDF)

つながらない権利とテレワークする権利

2020年11月16日に開催された第4回「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」議事録によると、濱口委員は「つながらない権利」に関して次のように発言。

1 ドイツでのテレワーク状況

ドイツでございますが、コロナ禍で労働者の36%が在宅勤務をしています。

ドイツの連邦政府では、現在モバイルワーク請求権の法案の策定作業を進めております。実は、当初案は、モバイルワークを希望する労働者との協議を義務づけるというほどほどの案だったのですが、去る10月にハイル労働社会相、この方は社民党の政治家なのですが、この方が主導した草案では、労働者に1年につき24日のモバイルワーク請求権を付与し、使用者は緊急の経営上の理由がなければ拒否できないという、かなり強硬な案を政府部内で提起しているようなのです。

ところが、連立を組むキリスト教民主同盟のほうでは、それはちょっときつ過ぎるのではないかということで異論もあるようです。これが今後どうなるかはまだ不透明だということでありまして、現行法上は、原則として労働者に在宅勤務請求権というのはありませんし、また、在宅勤務をする義務もありません。

また、在宅勤務用の貸与機材を毀損したときに、損害賠償責任がどうなるかとか、労働者の支出した必要経費の負担をどうするか、あるいは、ホームオフィスへの立入権の問題もあります。これは、自宅への立入権は原則として認められていないということがありますので、逆に安全衛生の義務等も一部免除されているようです。さらに、通信障害による就労不能時にも賃金請求権があるというような扱いになっているようです。

一番関心の高い労働時間規制ですが、まず、法律上、テレワークに関する特則というのはございません。ただ、使用者側には労働時間の把握が困難であるということで、労働者側にはワーク・ライフ・バランスの観点から、柔軟性、フレキシビリティーのニーズが高いということで、信頼労働時間という仕組みがあります。これは法律上の制度ではないのですけれども、使用者は労働時間管理を行わない、労働者のセルフマネジメントに委ねるという仕組みです。

この場合でも、あくまでも労働時間規制はかかっておりますので、みなしや適用除外ではありません。ただ、いつ仕事を始めて終わったということのマネジメントを労働者に委ねるという仕組みであります。この信頼労働時間の下では、労働時間記録義務というのは、労働者の自己記録によるというのが通説であります。

2 テレワークをする権利とつながらない権利

テレワークをする権利については、ハイル労働社会相が大変熱心で、政府内で議論を先導しているということは分かるのですが、逆に、つながらない権利に対してあまり積極的でない理由というのは、私の見た限りではあまり出てきません。

実は、ドイツ以外のヨーロッパ諸国、どちらかというラテン系の国々でつながらない権利が論じられています。フランスの場合、毎年、労使交渉をするということが義務づけられているのですが、その義務的交渉事項の中に、つながらない権利についても含めるという規定が数年前に設けられたということがあります。同じように、イタリアとかスペインとかベルギーといった、ラテン系の国々では、そういうつながらない権利に関する問題意識というのがあるようですが、ほかの国々ではあまりないようです。その辺はもしかしたら国民性が影響しているのかもしれません。

いずれにしてもドイツ人は、テレワークする権利ということについては非常に熱心といいますか、ホットな議論をしているけれども、つながらない権利ということについては、それほどの熱心さでは議論はしていないということのようです。

追記(2020年12月25日)

厚生労働省は「これからのテレワークでの働き方に関する検討会報告書」を公表(2020年12月25日)。

報告書では、これからのテレワークでの働き方について

・テレワークの対象者を選定する際の課題

・テレワークの実施に際しての労務管理上の課題(人事評価、費用負担、人材育成)

・テレワークの場合における労働時間管理の在り方

・テレワークの際の作業環境や健康状況の管理・把握、メンタルヘルス

の対応方針等についての有識者の意見をまとめたほか、テレワークを推進するにあたって必要な今後の対応についての有識者の提言が盛り込まれている。

また、厚生労働省では、この報告書を踏まえ、今後、「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」の改定が行われる予定。

なお、報告書において「つながらない権利」については、次のように記載されている。

フランスでは、労使交渉において、いわゆる「つながらない権利」を労働者が行使する方法を交渉することとする立法が22016年になされ、「つながらない権利」を定める協定の締結が進んでい。テレワークは働く時間や場所を有効に活用でき、育児等がしやすい利点がある反面、生活と仕事の時間の区別が難しいという特性がある。

このため、労働者が「この時間はつながらない」と希望し、企業もそのような希望を尊重しつつ、時間外・休日・深夜の業務連絡の在り方について労使で話し合い、使用者はメールを送付する時間等について一定のルールを設けることも有効である。例えば、始業と終業の時間を明示することで、連絡しない時間を作ることや、時間外の業務連絡に対する返信は次の日でよいとする等の手法をとることがありうる。

労使で話し合い、使用者は過度な長時間労働にならないよう仕事と生活の調和を図りながら、仕事の場と私生活の場が混在していることを前提とした仕組みを構築することが必要である。

「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」報告書(PDF)

「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」報告書概要(PDF)

つながらない権利 テレワーク就業規則規定例(働き方改革関連法ノート)

追記:厚生労働省「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」公表

厚生労働省は、現行のテレワークガイドライン(指針)「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」を「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」(指針)に改定し、本日(2021年3月25日)公表。

テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン(厚生労働省)