厚生労働省「労働基準関係法制研究会」(第14回)の開催

厚生労働省(労働基準局)有識者会議「労働基準関係法制研究会」の第14回研究会は本日(2024年11月12日)に開催され、議題は「労働基準関係法制について」。

また、第14回研究会の資料は「労働基準関係法制研究会(議論のたたき台)」となっていますが、実質的には「労働基準関係法制研究会」報告書作成に向けた骨子案と言えると思います。

労働基準関係法制研究会(議論のたたき台)(PDFファイル)

「労働基準関係法制研究会(議論のたたき台)」抜粋

・労働基準法における「労働者」について

労働基準法における「労働者」については「労働基準法制の保護対象者である『労働者』について、1985年の労働者性の判断基準が作られてから約40年が経過し、労働者と非労働者の境界が曖昧になりつつあると考えられる」、また「労働者性の判断基準について、判断要素と法的効果の両面から検討を加えることが必要と考えられる」と記載されています。

・労働基準法における「事業」について

労働基準法における「事業」については「『事業』の概念をどのように捉えるか検討が必要と考えられる」と書かれています。

・ 「過半数代表者」の機能強化について

「過半数代表者」の機能強化については「過半数代表者が、事業場で適正に選出されないケースがあること」、また「過半数代表者の役割を果たすことの労働者の負担や、全ての労働者が労使コミュニケーションについての知識・経験を持つわけではないことから、積極的な立候補が得られないことが多いこと」などといった「様々な課題があり、改善が必要と考えられる」と書かれています。

・テレワーク時に利用可能なみなし労働時間制度

テレワーク時に利用可能なみなし労働時間制度については「テレワークの際は、仕事と家庭が近接しており、厳格な労働時間管理はプライベートに踏み込みかねないこと等を踏まえ、テレワークに対応したみなし労働時間制度が考えられる」、また「一方で、みなし労働時間制度については長時間労働のリスクも指摘されており、テレワークにおける労働時間の実態や、労使のニーズ等を把握した上で、中長期的な検討が必要と考えられる」と記載されています。

・勤務間インターバル制度

勤務間インターバル制度については「研究会では、勤務間インターバル時間を11時間とすることを原則としつつ、適用除外や、インターバルをとれなかった日の代替措置などの柔軟な対応を、法令や労使合意によって広く認めるという考え方や、勤務間インターバル時間は11時間よりも短い時間としつつ、柔軟な対応についてはより絞ったものとするという考え方、規制の適用に経過措置を設け、前面的な施行までに一定の期間を設けるという考え方などが示されており、より多くの企業が導入しやすい形で制度を開始し、段階的に実効性を高めていく形が望ましいと考えられる」、また「義務化の度合い等についても、労働基準法による強行的な義務とするという考え方や、労働時間等設定改善法等による措置義務や配慮義務とするという考え方、現行の抽象的な努力義務規定を具体化するという考え方などが示されており、様々な手段を考慮した検討が必要と考えられる」と書かれています。

・つながらない権利

つながらない権利については「勤務時間外にどのような連絡までが許容でき、どのようなものは『つながらない権利』として拒否できるのか、総合的な社内ルールについて、労使の話合いを促進していくための方策を検討することが必要と考えられる」と記載されています。

・副業・兼業の場合の割増賃金

副業・兼業の場合の割増賃金については「労働者の健康確保のための労働時間の通算は維持しつつ、割増賃金の支払いについては通算を要しないよう、制度改正に取り組むべきと考えられる」と書かれています。(「労働基準関係法制研究会(議論のたたき台)」より抜粋)

なお、日テレNEWSは「厚労省は、有識者からの意見を聞いた上で、年度内に研究会の報告書をとりまとめ、今後、法改正に向けた議論を進めるとしています」と報じています。

“14日以上の連続勤務禁止を検討すべき”有識者研究会で厚労省が案(日テレNEWS)

労働基準法などの見直しに向けたポイント(日本経済新聞)

第14回「労働基準関係法制研究会」での議論については、日本経済新聞(デジタル版)、朝日新聞デジタル、日テレNEWS、アドバンスニュースが報道していますが、朝日新聞デジタルとアドバンスニュースは有料記事のため全文を読むことはできません。

テレワークにもフレックス制 多様化する働き方、労働法の見直し続々(朝日新聞デジタル)

副業・兼業、労働時間通算による「割増賃金規定」の見直し盛り込む 労基法巡る有識者研究会、報告書策定で詰めの議論(アドバンスニュース)

日本経済新聞は第14回研究会に関する記事全文を読むことが可能ですが、「労働基準法などの見直しに向けたポイント」として6項目のポイントごとに整理して労働基準関係法制研究会メンバー(構成員)意見を紹介しています(正式な議事録を厚生労働省は公開していませんのでメンバーの正確な意見ではありません)。

例えば勤務間インターバル制度について「横浜国立大学の石崎由希子教授は『将来的に(強制力のある)労基法での規制を検討するといった方向性を打ち出すことができれば望ましい』と主張した。東大の黒田玲子准教授も『インターバルの時間数は11時間が、一定の科学的根拠を持っている』と語った。一方で『より実現可能な形からステップを踏むべきではないか』(日大の安藤教授)との声もある」と。

副業の割増賃金、労働時間通算ルール見直し 厚労省検討(日本経済新聞)

厚生労働省「労働基準関係法制研究会」とは

厚生労働省「労働基準関係法制研究会」は、「新しい時代の働き方に関する研究会」につづいて開設された厚生労働省(労働基準局)有識者会議になります。

「労働基準関係法制研究会」の目的は「今後の労働基準関係法制について包括的かつ中長期的な検討を行うとともに、働き方改革関連法附則第12条に基づく労働基準法等の見直しについて、具体的な検討を行うこと」とされています。

また「労働基準関係法制研究会」の検討事項は「『新しい時代の働き方に関する研究会』報告書を踏まえた、今後の労働基準関係法制の法的論点の整理」と「働き方改革関連法の施行状況を踏まえた、労働基準法等」とされています。

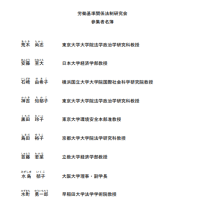

厚生労働省「労働基準関係法制研究会」メンバー

厚生労働省「労働基準関係法制研究会」のメンバー(構成員)は、荒木尚志・東京大学大学院法学政治学研究科教授(座長)、安藤至大・日本大学経済学部教授、石﨑由希子・横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授、神吉知郁子・東京大学大学院法学政治学研究科教授、黒田玲子・東京大学環境安全本部准教授、島田裕子・京都大学大学院法学研究科教授、首藤若菜・立教大学経済学部教授、水島郁子・大阪大学理事(兼)副学長、水町勇一郎・早稲田大学法学学術院教授(元 東京大学社会科学研究所比較現代法部門教授)、山川隆一・明治大学法学部教授 (50音順)。

労働基準関係法制研究会(厚生労働省サイト)

厚生労働省(労働基準局)有識者会議「労働基準関係法制研究会」の第14回研究会は本日(2024年11月12日)に開催され、議題は「労働基準関係法制について」。

また、第14回研究会の資料は「労働基準関係法制研究会(議論のたたき台)」となっていますが、実質的には「労働基準関係法制研究会」報告書作成に向けた骨子案と言えると思います。

労働基準関係法制研究会(議論のたたき台)(PDFファイル)

「労働基準関係法制研究会(議論のたたき台)」抜粋

・労働基準法における「労働者」について

労働基準法における「労働者」については「労働基準法制の保護対象者である『労働者』について、1985年の労働者性の判断基準が作られてから約40年が経過し、労働者と非労働者の境界が曖昧になりつつあると考えられる」、また「労働者性の判断基準について、判断要素と法的効果の両面から検討を加えることが必要と考えられる」と記載されています。

・労働基準法における「事業」について

労働基準法における「事業」については「『事業』の概念をどのように捉えるか検討が必要と考えられる」と書かれています。

・ 「過半数代表者」の機能強化について

「過半数代表者」の機能強化については「過半数代表者が、事業場で適正に選出されないケースがあること」、また「過半数代表者の役割を果たすことの労働者の負担や、全ての労働者が労使コミュニケーションについての知識・経験を持つわけではないことから、積極的な立候補が得られないことが多いこと」などといった「様々な課題があり、改善が必要と考えられる」と書かれています。

・テレワーク時に利用可能なみなし労働時間制度

テレワーク時に利用可能なみなし労働時間制度については「テレワークの際は、仕事と家庭が近接しており、厳格な労働時間管理はプライベートに踏み込みかねないこと等を踏まえ、テレワークに対応したみなし労働時間制度が考えられる」、また「一方で、みなし労働時間制度については長時間労働のリスクも指摘されており、テレワークにおける労働時間の実態や、労使のニーズ等を把握した上で、中長期的な検討が必要と考えられる」と記載されています。

・勤務間インターバル制度

勤務間インターバル制度については「研究会では、勤務間インターバル時間を11時間とすることを原則としつつ、適用除外や、インターバルをとれなかった日の代替措置などの柔軟な対応を、法令や労使合意によって広く認めるという考え方や、勤務間インターバル時間は11時間よりも短い時間としつつ、柔軟な対応についてはより絞ったものとするという考え方、規制の適用に経過措置を設け、前面的な施行までに一定の期間を設けるという考え方などが示されており、より多くの企業が導入しやすい形で制度を開始し、段階的に実効性を高めていく形が望ましいと考えられる」、また「義務化の度合い等についても、労働基準法による強行的な義務とするという考え方や、労働時間等設定改善法等による措置義務や配慮義務とするという考え方、現行の抽象的な努力義務規定を具体化するという考え方などが示されており、様々な手段を考慮した検討が必要と考えられる」と書かれています。

・つながらない権利

つながらない権利については「勤務時間外にどのような連絡までが許容でき、どのようなものは『つながらない権利』として拒否できるのか、総合的な社内ルールについて、労使の話合いを促進していくための方策を検討することが必要と考えられる」と記載されています。

・副業・兼業の場合の割増賃金

副業・兼業の場合の割増賃金については「労働者の健康確保のための労働時間の通算は維持しつつ、割増賃金の支払いについては通算を要しないよう、制度改正に取り組むべきと考えられる」と書かれています。(「労働基準関係法制研究会(議論のたたき台)」より抜粋)

なお、日テレNEWSは「厚労省は、有識者からの意見を聞いた上で、年度内に研究会の報告書をとりまとめ、今後、法改正に向けた議論を進めるとしています」と報じています。

“14日以上の連続勤務禁止を検討すべき”有識者研究会で厚労省が案(日テレNEWS)

労働基準法などの見直しに向けたポイント(日本経済新聞)

第14回「労働基準関係法制研究会」での議論については、日本経済新聞(デジタル版)、朝日新聞デジタル、日テレNEWS、アドバンスニュースが報道していますが、朝日新聞デジタルとアドバンスニュースは有料記事のため全文を読むことはできません。

テレワークにもフレックス制 多様化する働き方、労働法の見直し続々(朝日新聞デジタル)

副業・兼業、労働時間通算による「割増賃金規定」の見直し盛り込む 労基法巡る有識者研究会、報告書策定で詰めの議論(アドバンスニュース)

日本経済新聞は第14回研究会に関する記事全文を読むことが可能ですが、「労働基準法などの見直しに向けたポイント」として6項目のポイントごとに整理して労働基準関係法制研究会メンバー(構成員)意見を紹介しています(正式な議事録を厚生労働省は公開していませんのでメンバーの正確な意見ではありません)。

例えば勤務間インターバル制度について「横浜国立大学の石崎由希子教授は『将来的に(強制力のある)労基法での規制を検討するといった方向性を打ち出すことができれば望ましい』と主張した。東大の黒田玲子准教授も『インターバルの時間数は11時間が、一定の科学的根拠を持っている』と語った。一方で『より実現可能な形からステップを踏むべきではないか』(日大の安藤教授)との声もある」と。

副業の割増賃金、労働時間通算ルール見直し 厚労省検討(日本経済新聞)

厚生労働省「労働基準関係法制研究会」とは

厚生労働省「労働基準関係法制研究会」は、「新しい時代の働き方に関する研究会」につづいて開設された厚生労働省(労働基準局)有識者会議になります。

「労働基準関係法制研究会」の目的は「今後の労働基準関係法制について包括的かつ中長期的な検討を行うとともに、働き方改革関連法附則第12条に基づく労働基準法等の見直しについて、具体的な検討を行うこと」とされています。

また「労働基準関係法制研究会」の検討事項は「『新しい時代の働き方に関する研究会』報告書を踏まえた、今後の労働基準関係法制の法的論点の整理」と「働き方改革関連法の施行状況を踏まえた、労働基準法等」とされています。

厚生労働省「労働基準関係法制研究会」メンバー

厚生労働省「労働基準関係法制研究会」のメンバー(構成員)は、荒木尚志・東京大学大学院法学政治学研究科教授(座長)、安藤至大・日本大学経済学部教授、石﨑由希子・横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授、神吉知郁子・東京大学大学院法学政治学研究科教授、黒田玲子・東京大学環境安全本部准教授、島田裕子・京都大学大学院法学研究科教授、首藤若菜・立教大学経済学部教授、水島郁子・大阪大学理事(兼)副学長、水町勇一郎・早稲田大学法学学術院教授(元 東京大学社会科学研究所比較現代法部門教授)、山川隆一・明治大学法学部教授 (50音順)。

労働基準関係法制研究会(厚生労働省サイト)