先日オフ会的に催行した街歩き『東京古埋立地と呑み散歩』で、

久しぶりに訪れた佃島。

2020年には多くの場所が様変わりしてるであろうこのエリアの、

戦前の遺産建築をピックアップしています。

※佃島の概要は前回の記事を参照

→google map

前回の記事でアップした出桁長屋から清澄通りを渡って、

旧佃島の方向へ歩くと、

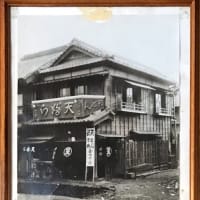

ほどなくして素晴らしい看板建築が見えてきます。

三軒ならんだ商家はいずれも仕舞屋のようですが、

三軒三様の店構え。

まずは右端の長谷部精米店。

出桁の町家造りにもかかわらず、

戸袋や1階の屋根が銅板製の珍しい町家です。

戸袋は松皮菱模様、

1階屋根の軒先には七宝模様が施され、

とても凝った造りなのがわかります。

さらに特筆すべきは屋根瓦。

前回の記事でも触れたのし瓦の数。

のし瓦とは、屋根の頂点に載るかんぶり瓦の下に積まれた瓦のことで、

かんぶりと併せて十段に積まれているように見えます。

通常の瓦屋根の場合、せいぜい三段前後でしょうか。

こののし瓦の高さは、財力の現れでもあり、

同時に、建物への気合いの現れでもあると聞きます。

真ん中の月島タイヤーさんは、

洗い出し人造石の壁面に、

鎌倉文学館を思い出す瑠璃色のS字瓦を使った庇瓦が特徴的な、

シンプルかつこの時代の一つのスタンダードとも言える看板建築。

因に奥の母屋の屋根を見ると、

長谷部精米店と同様の造りをしているので、

もともと町家造りだったものを、

看板建築に改装したのかもしれません。

最後は左端の中島商会。

1階軒上の看板から最頂部まで、

東京ならではの銅板葺き看板建築。

上部の劣化した箇所を銅板で貼り直した跡が観られます。

暗褐色になっているので、

次期に黒褐色から緑青色へと変化し、

他の部分と同じになるのではないでしょうか。

中島商会の戸袋は長谷部精米店よりも凝った、

重ね亀甲と網代の切り返し模様になっています。

また庇の角にRが取られているのも、

こまかな気配りを感じます。

◆

もともと着物の生地などに使われていた江戸小紋。

それを銅板の戸袋に最初に施した発想には驚かされますが、

思えばヴィトンのモノグラムやダミエも、

日本の家紋や市松模様からヒントを得たもの。

幾何学的な江戸小紋が、洋風を装った看板建築に取り入れられたのは、

自然な流れだったのかもしれませんね。

久しぶりに訪れた佃島。

2020年には多くの場所が様変わりしてるであろうこのエリアの、

戦前の遺産建築をピックアップしています。

※佃島の概要は前回の記事を参照

→google map

前回の記事でアップした出桁長屋から清澄通りを渡って、

旧佃島の方向へ歩くと、

ほどなくして素晴らしい看板建築が見えてきます。

三軒ならんだ商家はいずれも仕舞屋のようですが、

三軒三様の店構え。

まずは右端の長谷部精米店。

出桁の町家造りにもかかわらず、

戸袋や1階の屋根が銅板製の珍しい町家です。

戸袋は松皮菱模様、

1階屋根の軒先には七宝模様が施され、

とても凝った造りなのがわかります。

さらに特筆すべきは屋根瓦。

前回の記事でも触れたのし瓦の数。

のし瓦とは、屋根の頂点に載るかんぶり瓦の下に積まれた瓦のことで、

かんぶりと併せて十段に積まれているように見えます。

通常の瓦屋根の場合、せいぜい三段前後でしょうか。

こののし瓦の高さは、財力の現れでもあり、

同時に、建物への気合いの現れでもあると聞きます。

真ん中の月島タイヤーさんは、

洗い出し人造石の壁面に、

鎌倉文学館を思い出す瑠璃色のS字瓦を使った庇瓦が特徴的な、

シンプルかつこの時代の一つのスタンダードとも言える看板建築。

因に奥の母屋の屋根を見ると、

長谷部精米店と同様の造りをしているので、

もともと町家造りだったものを、

看板建築に改装したのかもしれません。

最後は左端の中島商会。

1階軒上の看板から最頂部まで、

東京ならではの銅板葺き看板建築。

上部の劣化した箇所を銅板で貼り直した跡が観られます。

暗褐色になっているので、

次期に黒褐色から緑青色へと変化し、

他の部分と同じになるのではないでしょうか。

中島商会の戸袋は長谷部精米店よりも凝った、

重ね亀甲と網代の切り返し模様になっています。

また庇の角にRが取られているのも、

こまかな気配りを感じます。

◆

もともと着物の生地などに使われていた江戸小紋。

それを銅板の戸袋に最初に施した発想には驚かされますが、

思えばヴィトンのモノグラムやダミエも、

日本の家紋や市松模様からヒントを得たもの。

幾何学的な江戸小紋が、洋風を装った看板建築に取り入れられたのは、

自然な流れだったのかもしれませんね。

アド街は東池袋の回の気にスポで、歴史発見館の画像を使われました〜。

しかし普通見逃すと思うけど、三宅さん、よく見つけたね。

情報の把握量の違いを感じるよ〜

東京へ出られる時があったら、連絡下さ〜い

テレビ(アド街)で黒沢氏提供の東京都内の写真を見た!とのことで近況を何か知ってる?という問い合わせ。このブログのことや著書のことをお知らせしておきました。

三宅さんとも久しぶりだったのでいろいろ話しましたが、また会いたいですね。こちら年寄りの介護があってなかなか出かけられませんが、まあ、そのうち。

最近はSNSにかまけて、ブロッグ更新がおろそかです〜(^ o ^;)

看板建築の戸袋にあしらわれた江戸小紋は、そこそこ知られたものですが、

現代から考えると、家の壁に細かな細工や模様を入れることは滅多にないですよね。

こういった、家のデザインに伝統文化を融合しようとした奮闘の歴史は、

残すべきだと思います