名物裂はそのほとんどが舶来した唐物の染織品である。渡来した反物は貴人の身につける装束に用いてから、残った切れ端を表装や仕覆に仕立てられた。その「切れ端」から「裂(きれ)」という名称がついたといわれる。室町時代後期になると武将の間で茶の湯が盛んになり、唐物に対する評価がますます高まっていった。

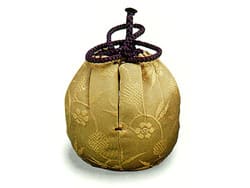

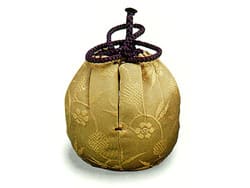

名物と称される茶入にはいくつもの仕覆が付属している場合がある。それは時を経て所有者が移りかわり、その都度仕覆を仕立てるためだ。そういった点でも裂は茶人の美意識や茶道具の変遷を今に伝える貴重な存在である。

織り方にによって「金襴」「緞子」「間道」「錦」「風通」「紹紦」「モール」「金紗」「印金」「海気」「ビロード」などがある。

金襴

金襴

緞子

緞子

間道

間道

それぞれの織り方に文様があり、その種類は数百といわれる。

掛軸の一文字(本紙の上下)には良い裂が使われているので、これからはそちらも拝見してくださいね。

にほんブログ村

にほんブログ村 にほんブログ村

にほんブログ村

名物と称される茶入にはいくつもの仕覆が付属している場合がある。それは時を経て所有者が移りかわり、その都度仕覆を仕立てるためだ。そういった点でも裂は茶人の美意識や茶道具の変遷を今に伝える貴重な存在である。

織り方にによって「金襴」「緞子」「間道」「錦」「風通」「紹紦」「モール」「金紗」「印金」「海気」「ビロード」などがある。

金襴

金襴 緞子

緞子 間道

間道それぞれの織り方に文様があり、その種類は数百といわれる。

掛軸の一文字(本紙の上下)には良い裂が使われているので、これからはそちらも拝見してくださいね。

フミさん>私も必要なお道具をそろえていますが、お稽古にはお稽古用の安価なものがありますので助かります。

カノッチさん>やはり歴史がありますね。萩焼なども朝鮮から連れてこられた人が焼いたものですから・・

サプリメント管理士さん>写真の3つは茄子型の茶入れです。紐の結び方が違うでしょう。中にお茶が入っている結びは最初の写真、あとの2つは空なので「休め緒」結びです。

ゴチさん>私もあの歌は知っていますが、金襴・緞子は別の物ですよね?謎です。

なんて言ったら怒られちゃうかな^^

でも現代でも十分通用するデザインですよね。