今年のインターンシップは、2大学から男性各1名 4週間と2週間でした。

課題は工務店の現場施工、建築計画などから

ダイジェスト的に網羅するのですが

好評なのが、職人と一緒の現場作業です。

アルバイトではないので、見学、ないしは手元程度の軽作業ですが、

モノ造りのの原点と感じるのか、建設労働者との交流が楽しいのか、

意外な気もしますが、確かに大学では経験できないことです。

現場を任される大工さんは人柄も好いし、

経験に基づいた話は 面白いのも事実。

これからの若い人の、見る目はしっかりしていると言う事でしょう。

そこで、当社のインターンシップに参加したO君とF君への最後の課題

アップルの創設者 スティーブ・ジョブズの講演を聴いて下さい。

良い時期に棟が上がりました。

高気密・高断熱Q1住宅なので、

HGW断熱材を充填する垂木は大きく、

オレンジ色の気密シート先貼りしてる様子がわかります。

今から就職、建築実務に関して少しでも知識を得たいという、

前向きの姿勢をもっているので、社会に出てからも心配ないと思う。

受け入れる側は、それに真摯に応えるべく課題を組むのだが、

学部4年間で何を為すべきか?というアドバイスもしている。

自分の経験から思うに、大学で学ぶ建築工学は机上の学問になりがちになる。

学生は何の為にこの計算をするのか、その結果は実際どうなるのか等の

疑問をもちながらの勉強となる。

そこで、一段アカデミズムからひいて、社会で通用する資格試験の勉強をしたら

と提案している。

例えば、宅地建物取引主任者の資格試験。

高校卒業で、受験できる資格である。

大学の単位で言うと、建築法規、都市計画の範囲であろうか。

資格試験の内容は、法令の改正や社会問題、訴訟の話など

具体的かつ実務に不可欠なものである。

大学の講義が基本的なものとすれば、対を為す。講義の理解に役立つ。

それ以上に卒業時に、この資格があれば格段に就職活動に有利になる。

建築は総合的な学問である。

建築士だけでなく、このような資格にトライすることは、意味のあることだろう。

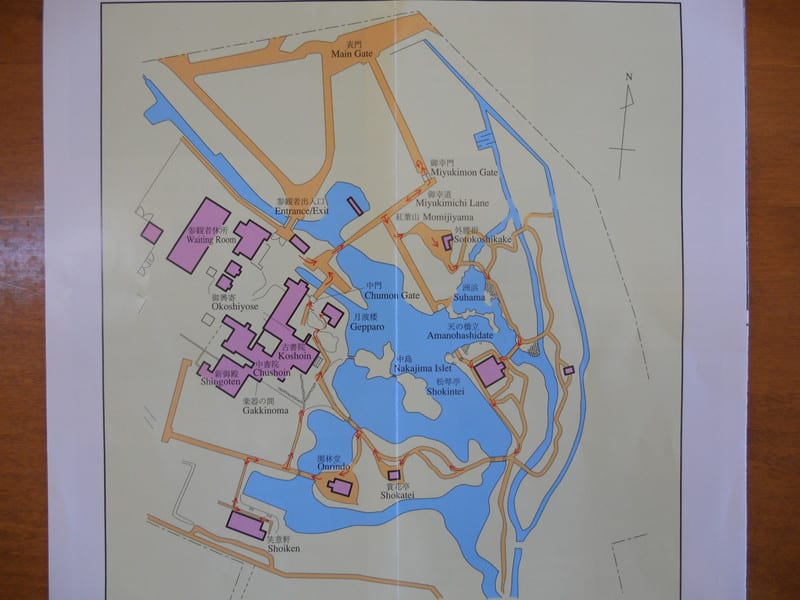

桂離宮に入る前に 垣根の説明をしなければなりません。

桂大橋から表門に向う途中、左手に竹垣があります。

これが「桂垣」と呼ばれていて、普通にはない工夫がされてます。

なにげない竹薮にみえますが

竹を植えたまま、途中で折り曲げて編んでいます。

これだったら、不心得ものの進入は防げますね。

表門に近づくと、穂垣に変わります。

そして表門 二本の掘っ立て柱に竹木賊張りの簡素な門です。

この垣根、表門を見るだけで、桂離宮の建築様式を思い量ることができます。

なお、写真は庭屋さんのブログを引用させて戴きました。

大原から 午後は桂離宮へ

途中 宿にチェックイン

京都は連泊なので交通の便の良い

ホテル日航プリンセス京都

客室の写真です。

ここは お風呂がしっかりしているのでゆっくり出来ます。

それから、街中だけど駐車料金が無料

宿泊料金は ネットでリーズナブルに出来ました。

根津美術館のレストランの話

現代和風というか、シンプルモダンというか

いずれ、モダニズム建築のデザイン

天井からの自然光がお洒落ですね。

そこで食べたパスタです。

美味しかったですよ。

外人さんは、抹茶をオーダーしてましたが

メニューにはありませんでした。

美術館の展示が、東洋とか和でしたので

食事にも期待していたのでしょう。

根津美術館はこちらから