都」の上水、運河

高校Å組同級会・12/4

思えば、古希を過ぎている。

田舎の高校の、同級の輩と、最近同級会を重ねている。つまり・・

名所・旧跡を若干散歩した後

・・市ヶ谷で「飲み会」をして散会という件がほぼの内容・・

散策の場所は、提案があることもあれば、幹事が決めることもあるわけで・・

若干軽い場所もあれば、重い場所もある訳で・・

打ち上げ」の市ヶ谷は、数人の大学時代の馴染みのようで、、

各人の今の住まいからほほセンターらしくて、皆に不満はない。

幹事からの「都水道歴史館」への散策・訪問の案内は1月中旬少し前であった。

憶測だが、NHK正月番組(1/2・1/3)に『家康、江戸を建てる』(門井慶喜)の歴史小説がドラマ化されて放映された結果の関心事の高揚のことと思われる。

『家康、江戸を建てる』の江戸・建設の肝は水運であった。

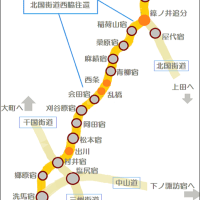

まず、関東の大河は、江戸を目指して集中する。利根川、渡良瀬川、荒川、入間川など然り・・

これが、雨季、台風期に氾濫して度々合流する。これが大河河原沿いの河川敷を不毛の荒野にする。「将門記」に表現された葦の荒野は、いまの想像を超越する規模であったと思われる。

この、関東の乱流を制御し、利根を東に外して水量を減らし、荒野の河川敷を水田に変え、米を水運により江戸まで運んで埋蔵しておく場所が御米蔵(浅草御蔵)であった。今の「蔵前橋」の蔵前側の橋のたもとである。天領から集められる米は、幕府の台所であるが、一部は換金されたようで、その商人の集積で蔵前という町が出来上がった。

この青写真(グランドデザイン)を書いたのが伊奈備前(熊蔵忠次)であり、家康から関東郡代頭を命じられて青写真を実現する「総指揮」であった。

家康の時代を経て、家光の頃になると江戸の人口集積は急速に膨れ上がった。押し寄せる人口を支える飲み水は、重大な課題となった。住宅に適する低地では、掘れば涌く水は「塩分」を含んでいたのだった。

飲料水の確保には、水源の策定と水路の造成が必要・・水源が遠ければそれだけ工事が大変になる。最初は、近場の豊富な湧き水の場所から「上水」が整えられたが、すぐに追いつかずに「多摩川」に水源を求めるようになる。

湧き水からの上水の代表例が「神田上水」」であり、「多摩川」からの上水を「玉川上水」と呼ぶ。なお、今の「多摩川」は、江戸時代は「玉川」と書いていたらしい。

「都水道歴史館」は、この上水の歴史から始まる。

江戸時代の水道管や貯蔵桶 など

江戸時代の水桶:井戸端会議?

江戸時代の水桶:井戸端会議?

各家庭の水亀・

各家庭の水亀・

要所の貯水槽・

要所の貯水槽・

今の水道管

今の水道管

案内・・

1000万を超える都民を潤す水源は、昔も今も「多摩川水系」のようです。

奥多摩湖とも呼ばれる「小河内ダム」が都の「水瓶」なのだが、やや足りない分を「利根川水系」にも求めている。

それにしても、すごい規模の「水道管網羅」設備と衛生体制・・

そのあと・・市ヶ谷へ ・飲み会。歓談・・楽しからずや・