菊水寺 札所三十三番

菊水寺は、「菊水の井」があったことが寺の名前の由来と言われています。

「正大悲閣」の額を掲げた入母屋造りの本堂を持つ札所。赤平川のほとりにあり、寺の庭に菊水の井」という名井があったことから寺名になったと言う。本尊聖観世音は一木造り一材ほどの立像で藤原時代の作。 江戸時代に盛んであった「間引き」を戒めた子返しの額もある。別に本尊を模した聖観世音の立像があり、室町時代の作といわれる。

壁面高く、名高い「子がえしの絵図」が掛かっています。秩父聖人と言われる井上如常が奉納したものであります。如常はこの絵の中で、嬰児殺しの悲惨な風習を戒めて、わが子を圧殺するなど極悪非道の所業だと母親をはげしく責めています

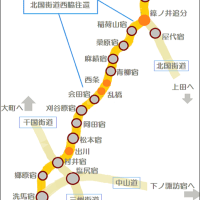

長享の番付には、17番菊水寺小坂下(こざかけ)とあります。昔、たぶん室町時代あたりは、巡礼の一番は、今の秩父駅周辺なので、ここは道半ばにありました。古番付けは、地元の人の巡礼順序なんでしょうね。江戸時代に、江戸からの巡礼が増えて、今の順序になったと聞きます。

永禄十二(1569)年の信玄攻めで観音堂を焼かれたが、本尊は長福庵に難を避けた、とあります。 信玄は、十石峠を佐久方面からやって来たようです。十石とは、山間で米のとれない秩父に運ぶ米の量からの名付けと聞きますが、米の代わりに、信玄がやって来て、寺も焼いてしまった、と言うことです。

本堂前に芭蕉句碑があります。寛保年間に建てられたもので、県内最古であります。

・・・下記の句が彫られているそうですが、擦れて読めません。別所から調べて見ました。

寒菊や こぬかのかかる 臼の端 ・・芭蕉

境内に、もう一つ・・・

・・これも句碑ですが、芭蕉とは無関係。黒田杏子の句だそうです。

・・これも句碑ですが、芭蕉とは無関係。黒田杏子の句だそうです。

・・・・・黒田 杏子( ももこ)、日本の俳人、俳誌「藍生」主宰。

住所:秩父市吉田町桜井1104

電話:0494-77-0233